9月後半を迎えてもなお、暑い日が続く中、青森県八戸市の弁当製造会社の弁当を食べ、体調不良などを訴えている人が全国で300人に迫る勢いで確認されていますが、家庭で作る弁当も食中毒に注意が必要です。そこで、この夏を前に掲載した家庭で実践したい弁当の食中毒対策の記事を再構成、さらに役立つプロの料理人の対策も紹介します。いま一度確認しておきたいポイントをチェックしましょう。

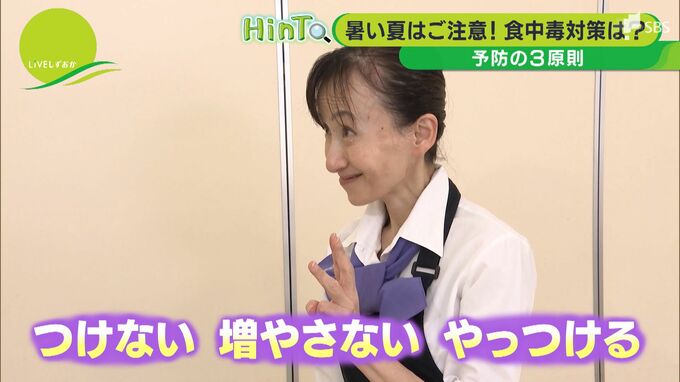

「食中毒予防の三原則があります。つけない・増やさない・やっつけるの3つです」と語るのは、食品衛生学にも詳しい野菜ソムリエの遠山由美さん。家庭で作る弁当には、特に対策が必要だといいます。

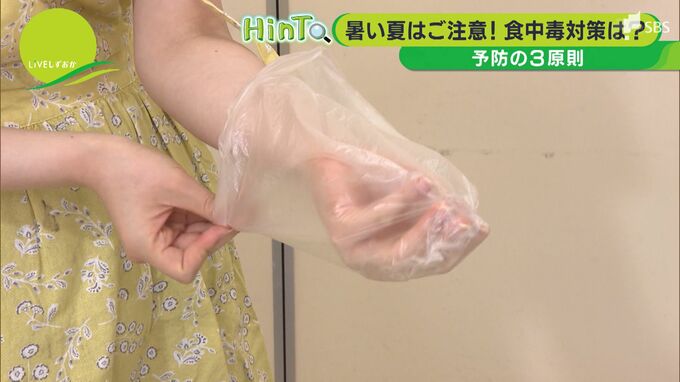

まずは、食中毒予防の「つけない」です。料理をする前にビニール袋を用意します。そのビニール袋を裏返しにして手につけて、食材に直接、触れないようにします。では、「増やさない」、「やっつける」にはどうすればいいのでしょうか。

まずは、食中毒予防の「つけない」です。料理をする前にビニール袋を用意します。そのビニール袋を裏返しにして手につけて、食材に直接、触れないようにします。では、「増やさない」、「やっつける」にはどうすればいいのでしょうか。

<遠山由美さん>

<遠山由美さん>

「ちくわも冷蔵庫から出して、そのまま、キュウリもそのまま。これ、非加熱です。暑い所で長時間置くとなると心配」

キュウリは別の入れ物に入れ、ちくわは加熱が必要です。また、ミニトマトのヘタやブロッコリーなどは複雑な形のため、細菌が潜んでしまう恐れがあります。

キュウリは別の入れ物に入れ、ちくわは加熱が必要です。また、ミニトマトのヘタやブロッコリーなどは複雑な形のため、細菌が潜んでしまう恐れがあります。

<遠山由美さん>

<遠山由美さん>

「2つ目として、鶏肉はしっかり焼き目をつけていて、黒酢でじっくり煮込んでいます。やっつけることには気をつかっている。よく焼く、お酢で煮る。でも骨付きの肉は、骨の回りが生になりやすい」

夏場は水分の多い煮物は避けた方がよいといいます。また、最近、冷凍したまま弁当に入れる商品がありますが、自分で作って冷凍したおかずには注意が必要です。

夏場は水分の多い煮物は避けた方がよいといいます。また、最近、冷凍したまま弁当に入れる商品がありますが、自分で作って冷凍したおかずには注意が必要です。

<遠山由美さん>

「自分で作って冷凍した物は、やはりジクジクと水分が出てきてしまって、微生物増殖の温床になってしまう」

一方、飲食店はどんな食中毒対策をしているのでしょうか。