日本各地に生息する特定外来生物。日本の在来種に大きな影響が出るのではないかと危惧されています。ブラックバスの仲間、北米原産の肉食の外来魚「コクチバス」もそんな外来生物の一種です。その実情を取材しました。

岐阜のため池で大量のコクチバスを発見!

2023年7月、岐阜県郡上市の山奥にある農業用のため池では、県の職員ら50人がかりで、ある外来生物の駆除が行われていました。

池を泳ぐ外来生物の正体は、「コクチバス」。昔から問題になっているブラックバスの仲間で、他の魚を食べてしまううえ、繁殖力も極めて強力です。生態系を破壊する恐れのある特定外来生物に指定されています。約5時間で、ため池にいた稚魚から最大45センチの成魚まで、あわせて61匹を駆除しました。

(岐阜県水産振興室・桑田知宣室長)

「(ため池なので)コクチバスがやってくる経路は考えにくい。人が持ってくるしかここに入りようがない場所なので、密放流であると考えています」

しかし、この池でコクチバスを駆除できたとしても問題は終わりではありません。この池は、雨などで水かさが増えるとすぐ横の曽部地川に流れ込むようになっているのです。実際に曽部地川でも…。

(岐阜県水産振興室・桑田知宣室長)

「残念ながら、ため池の下流部においても極小サイズのコクチバス15匹が採捕された。ため池の外にコクチバスが拡散していることが確認された」

ため池は、曽部地川へつながりますが、約3㎞先で東海地方を代表する河川、長良川につながっています。今回の徹底駆除は、長良川にコクチバスが侵入することを防ぐためだったのです。

地元ダイバー「見たことのない魚が…」ついに長良川への侵入を確認

長良川には昔からアユが生息し、今では毎年春に水系全体に約40万匹もの鮎を放流しています。アユは、昔からの食文化だけでなく、1300年以上の歴史を誇る伝統の「鵜飼」にも欠かせない存在です。ブラックバスは本来池や湖などに生息する魚ですが、その中でコクチバスは水流の速い川でも繁殖できるという特徴を持っています。

(岐阜大学地域科学部・向井貴彦教授)

「コクチバスがいるからといって、アユが完全に全滅することはないと思う。コクチバスが侵入する以前の環境とは大きく変わってしまうだろうと言える」

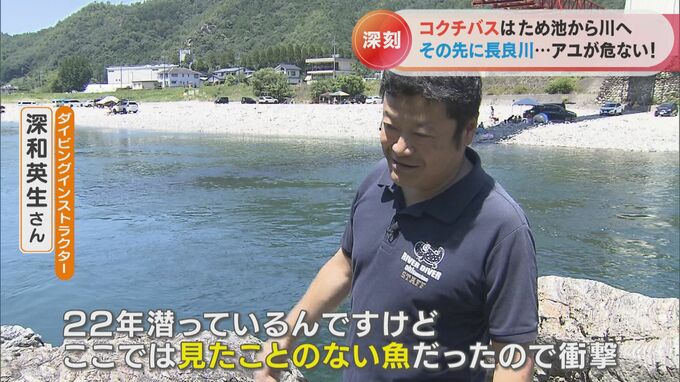

長良川の生態系を破壊する恐れの高いコクチバスの侵入。そして、恐れていた事態が起こりました。今年5月、曽部地川との合流地点の下流にある長良川の美濃橋付近で、ダイビングインストラクターの深和英生さんがツアー客をガイドしていた際に、コクチバスを見つけたのです。

(ダイビングインストラクター・深和英生さん)

「(Qどれくらいの体長?)25センチくらいはあったと思います。22年潜っているんですけど、ここでは見たことのない魚だったので衝撃」

残念ながら、コクチバスは既に長良川で見つかっていました。