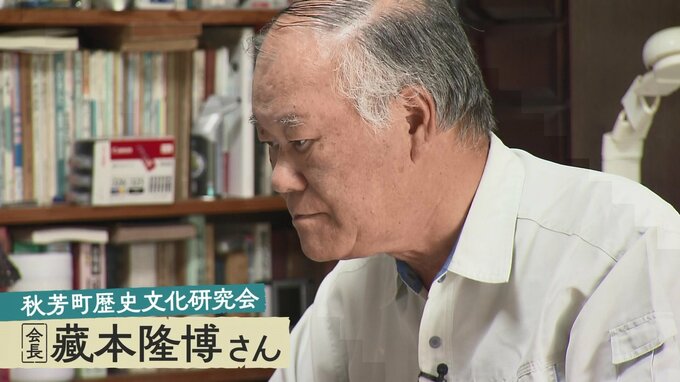

伺ったのは地元の歴史を研究して半世紀。藏本隆博さんです。

スタッフ「見どころに付けれられた秀逸な名前って、いつ頃、誰がつけたんですか?」

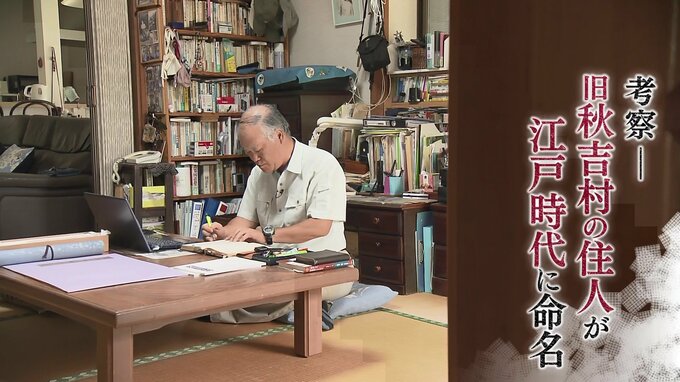

藏本さん「江戸時代の後期だと私は思ってます。」

美祢市に合併前の秋芳町の前身、秋吉村の住人が江戸時代に命名したのではとのこと。

早々に結論にたどり着きましたが、洞くつだけに、さらに深掘りしていきます。

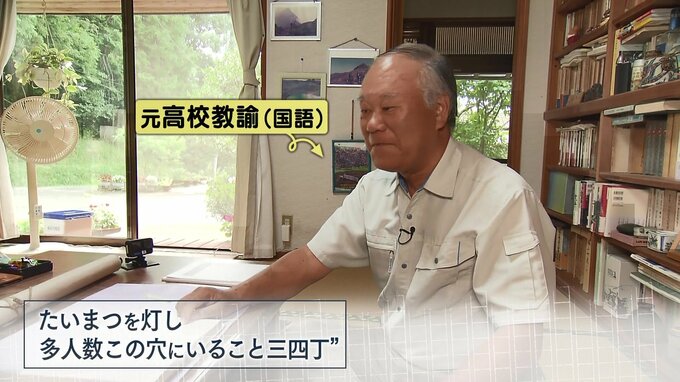

藏本さん「ここに防長風土注進案というものがあります。」

こちらは、1840年代に長州藩が、町村ごとに提出させた書類をまとめたもの。

「松まつを灯し、多人数この穴にいることおよそ三四丁とここに書いてありまして、天保年間(1831―1845)に村人が大量にこの穴の中に入ったと書いてあるんですよ。」

そして、

「『千畳敷』というところがあったり『高桟敷』というところがあって、それから石が多くてきれいなること言語に述べ難くと・・・」

つまり、およそ200年前から名前が付けられていたということ。

そして、その数・・・

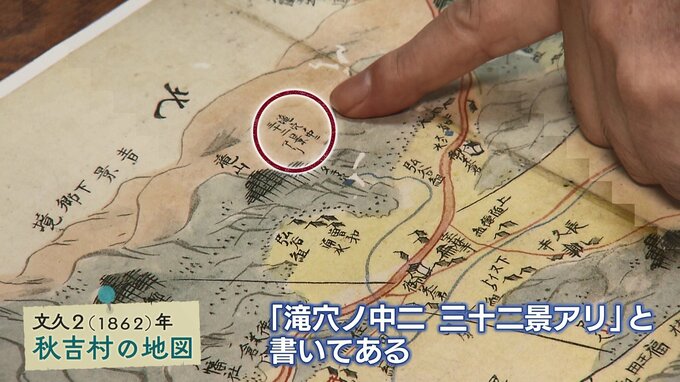

「実はこれが文久2年(1862)の秋吉村の地図ですけどこの上に、”滝ノ中ニ三二景アリ”と書いてある」

現在は観光ルートだけで約30箇所のシンボルがありますが、その多くが当時から存在していたんです。

そして、40年後には・・・

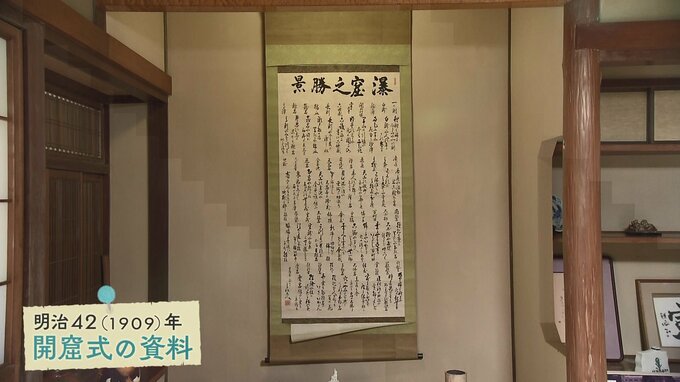

「これ明治42年(1909)の開窟式の段階での洞窟内の地名です。39箇所あったと。」

時が流れるにつれて39か所に増えたようです。

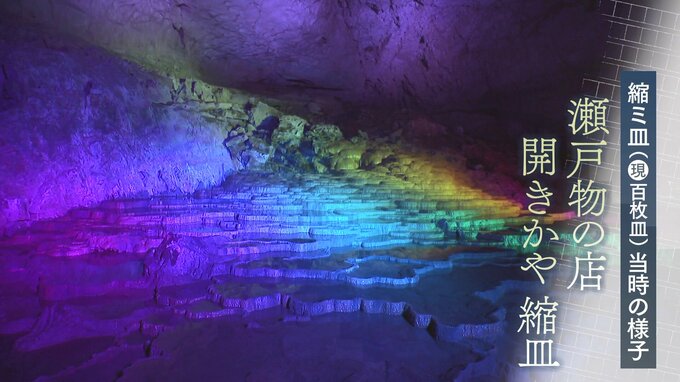

「縮ミ皿ってこれ百枚皿のことですよね。『瀬戸物の店開きかや縮皿』かな?お店を開いたようだと言っていますね。皿が並んでるようだと」

百枚皿はかつて「縮ミ皿(ちぢみざら)」と呼ばれていたとのこと。

ちなみに皿に見える石の数は500枚以上あるそうです。

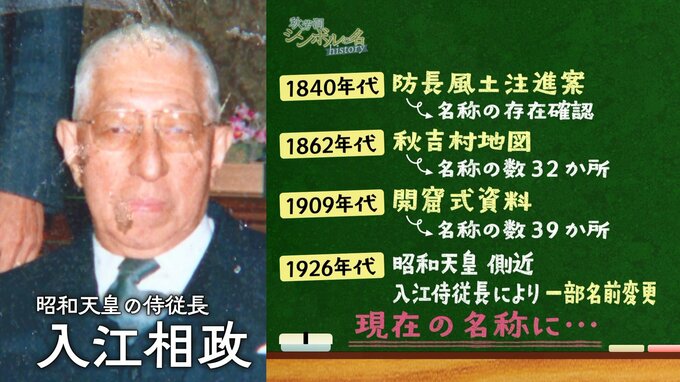

ところで、なぜ名前が変わったのか・・・

「大正15年(1926)に昭和天皇が皇太子の時に来られるんですよ。その時に付け替えようと付け替えたのがたくさんあるんですね。」

百枚皿だけでなく、「金の釣柱(つりばしら)」が「黄金柱(こがねばしら)」へ。

「傘屋」が「傘づくし」など、より親しみやすい名前に変わりました。

当時の天皇の側近、入江相政が付け替えたそうです。

「そういう歴史が残っているのに思いをはせると。とてもロマンがありますよね。」