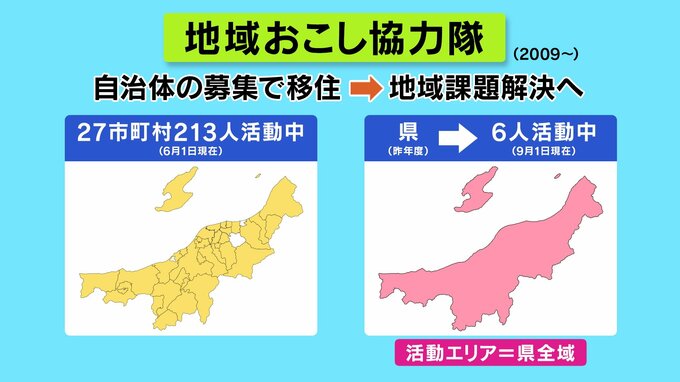

地方での人口減少を背景に2009年に作られた制度「地域おこし協力隊」について考えます。任期がおおむね1年以上、3年未満となっている地域おこし協力隊員は自治体からの募集に応えて移住し、地域課題の解決に向けて活動します。

新潟県内では30市町村中、27の市町村が導入し213人が活動していますが、新潟県としても昨年度、協力隊員を初めて採用しました。9月1日現在、6人が活動しています。

県が導入したメリットは、活動エリアが県内全域ととにかく広いことです。

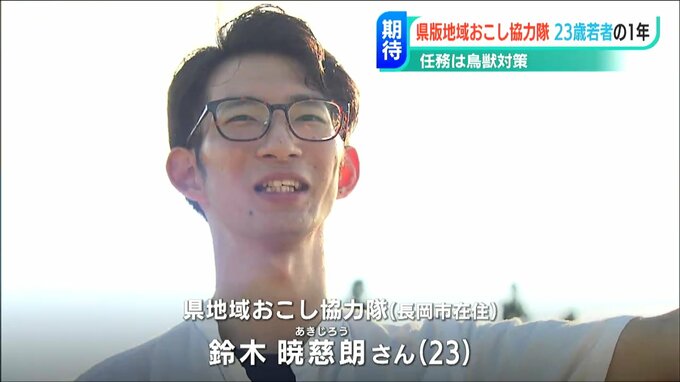

今回は赴任して1年となった埼玉県出身の男性隊員に密着しました。任務の鳥獣対策スキルを身に付ける中で、「県版ならではの苦労」も感じながら、職業としてのPRの意欲も芽生えたようです。

新潟県新発田市。

農道沿いの田んぼに設置されているのは、イノシシ対策の電気柵です。

「向こうの山になっている森の部分から、イノシシが下りてくるのを警戒しているのかな…イノシシに入られたことがあるとか。理由があって電気柵を張ってるのかなって思いました」

こう話すのは“新潟県版地域おこし協力隊員”で、長岡市に住む鈴木暁慈朗(すずき・あきじろう)さん(23)。鈴木さんは去年8月、新潟県に採用され埼玉県から移住しました。任務は、農作物を食い荒らす野生のイノシシなどの対策です。