家庭で消費するモノやサービスの値動きをみる7月の仙台市の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた指数が、前の年の同じ月に比べて4%上昇しました。仙台の消費者物価指数の上げ幅が、那覇市に次いで2番目になったことについて、専門家は「もともとの物価が安いため上昇率は高いが全国と比べれば、なお安い状況にある」と指摘します。一方で、冬場に向けてさらに物価上昇の影響を受けやすい地域だと話します。

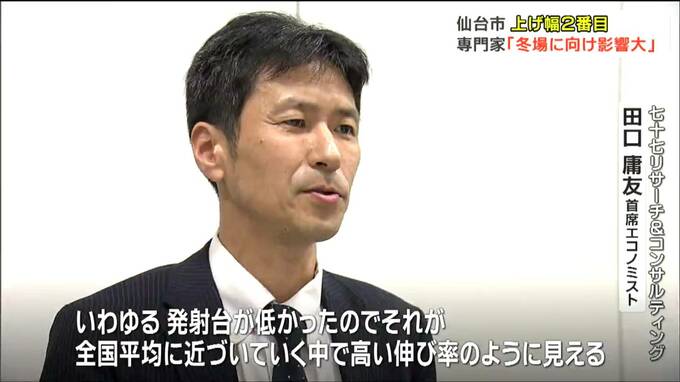

七十七リサーチ&コンサルティング 田口庸友首席エコノミスト:

「(仙台は)もともと基準となる2020年の価格が全国よりも低かった。いわゆる発射台が低かったので、それが全国平均に近づいていく中で高い伸び率のように見える」

七十七リサーチ&コンサルティングの首席エコノミスト田口庸友さんは、指数の基準となる2020年時点の仙台の物価が低かったことが、今の上昇率の大きさにつながっていると指摘します。

七十七リサーチ&コンサルティング 田口庸友首席エコノミスト:

「(仙台は)人口当たりのスーパーも全国的にみれば多いということで、価格競争が激しかったため、消費者物価を抑えられてきたが、昨今の輸入コストの上昇を転嫁しきれなくなって、だんだん全国平均に近づいていっている」

2020年に全国平均より2%ほど低かった食料品の物価は、差が縮まった今も0.8%ほどは低い状況にあり、決して仙台の物価は高くないと言いますが・・・。

七十七リサーチ&コンサルティング 田口庸友首席エコノミスト:

「仙台にずっと住んでいる人が見れば、物価が上がっている実感しか持たない。しかも購買頻度が高い生活必需品が値上がりするということで、余計に物価高を意識させられやすい」

さらに、ガソリン代が高騰していることに加え、電力需要が高まる冬場に向けてこう懸念を示します。

七十七リサーチ&コンサルティング 田口庸友首席エコノミスト:

「特に冬場の需要が暖房関係の支出も含めて東北は全国よりも1割くらい多いという地域なので、(仙台のような)プラス車社会という地域にとってはさらに打撃が大きくなる。節約志向が強まって個人消費が落ち込むということで景気悪化につながることが考えられる」

田口さんは、コロナ禍が落ち着きリベンジ消費が叫ばれた中でも物価高の影響から実質的な個人消費は伸びなかったと指摘しています。今後も物価高が続いて賃金が上がらなければ、個人消費の落ち込みはますます進み、景気により悪影響を及ぼすと分析しています。