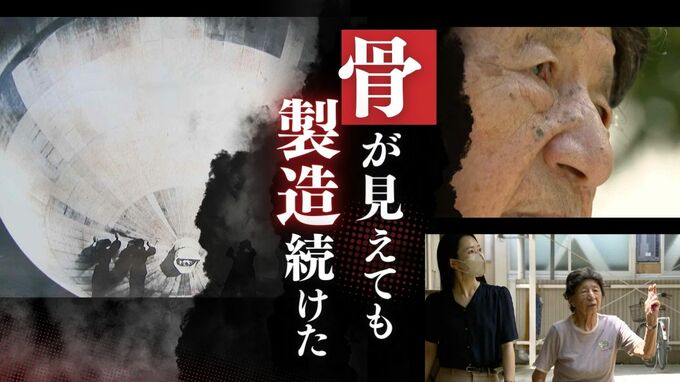

太平洋戦争末期、日本軍が開発した「風船爆弾」 その製造工場が、現在の福岡県北九州市にありました。工場で「風船爆弾」の製造に携わっていた女性が過酷な体験を証言しました。

◆大きな白い風船

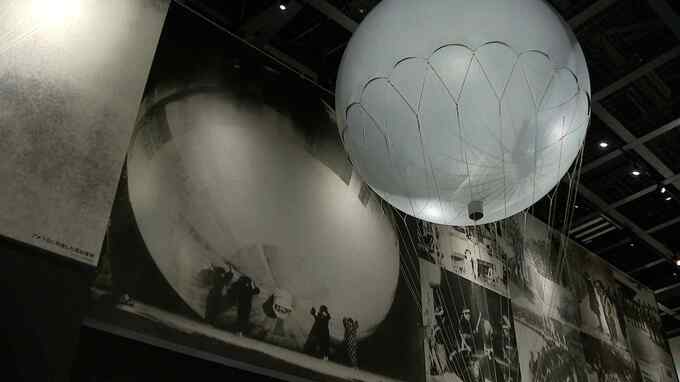

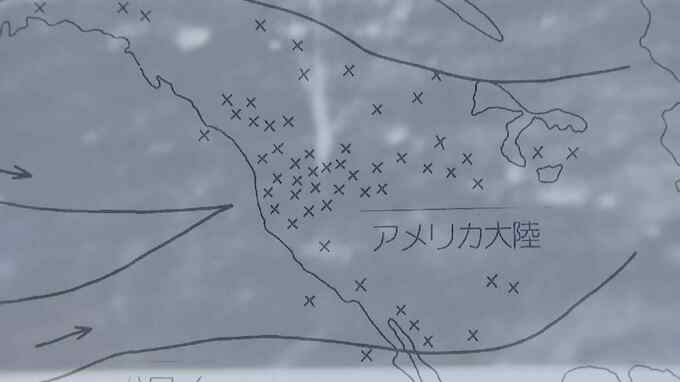

直径10メートルの風船に爆弾をつるし、偏西風にのせてアメリカ大陸まで飛ばすという風船爆弾。原始的でありながら恐ろしい兵器でした。当時放たれた風船爆弾の数は9000個余り。のちにアメリカでは風船爆弾による死者が出たことも分かっています。

◆福岡県北九州市の工場で製造

RKB下濱美有記者

「現在公園やマンションなど市民の生活の場になっている北九州市の中心地。ここ一帯で風船爆弾が製造されていました」

提供:北九州市平和のまちミュージアム

現在の勝山公園など小倉城の周辺には当時、西日本最大級の兵器工場だった「小倉陸軍造兵廠」があり、多くの砲弾や戦車などがつくられていました。風船爆弾もこの工場で製造され、そのために動員されたのが10代の若い女学生たちでした。山口市に住む杉村純子さんもそのひとりです。

杉村純子さん(94)

「初めて工場に行った時、3階よりも高いところに上がって、風船を見せられました。『君たちはあの風船をつくるんだよ』と。あの大きな風船爆弾、こんなことで勝てるのかしらと思いました。その時に」

杉村さんは1945年1月2日、15歳の時に風船爆弾を製造するため動員され、山口から小倉にやって来ました。

◆過酷な労働 「母の面会に泣いた」

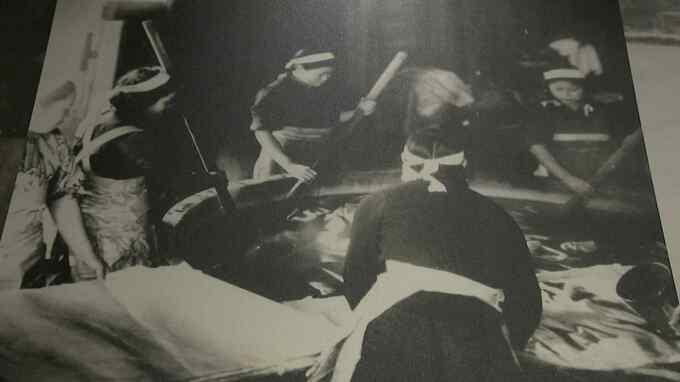

提供:北九州市平和のまちミュージアム

風船は、和紙をコンニャクからつくったのりで貼り合わせてつくられました。貼り合わせた和紙の間に空気が入っていると飛ばした時に爆発するおそれがあったため、杉村さんたちは何度も素手で和紙をこすり合わせたそうです。

風船爆弾を製造した杉村純子さん

「12時間労働でした。大きな和紙は両手を広げたくらいあるの。のりをつけて貼りつけると空気が入ってしまう。その空気を出さないといけないから、手で出していくの」

杉村さんによると、コンニャクのりを扱う女学生たちの手指は荒れて多くが水虫になっていたといいます。

風船爆弾を製造した杉村純子さん

「手は水虫にやられてひどい人は骨が見えていました。そういう状態になっても製造のノルマがあるからやらされる」

冬の寒さが厳しい時季でしたが、工場の女学生たちは裸足で作業していたそうです。当時、杉村さんたちが持っていた履き物は草履。工場内の床にはあちらこちらにのりがこぼれているような状態で、草履で作業をするとすべって危ないというのが理由でした。

風船爆弾を製造した杉村純子さん

「工場の中では裸足で立って作業をしていました。あるとき、私の足の裏に膿をもったものができて、それを切ってもらったわけよ。切ってもらって帰った時に母が面会にきたのだけれど、その時だけは泣きましたね。膿を出すために切った足で、毎日行ったり帰ったりするのがつらかった。」