“過去最高”“30年ぶりの高水準”・・・日本経済が変わり始めたのかと期待させる表現が、経済関連の報道で頻繁に使われている。

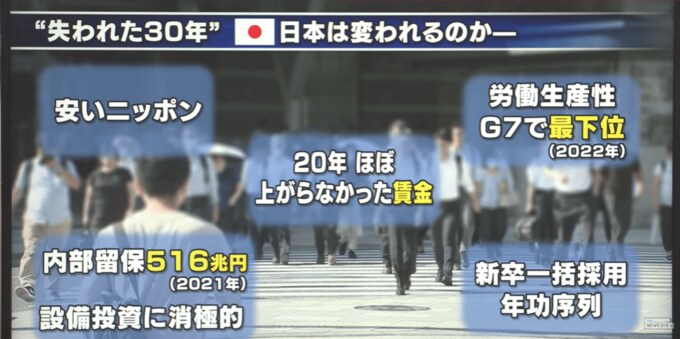

例えば、企業の経常利益(1~3月期)も”過去最高”。税収も71兆円を超え“過去最高”。内部留保が高水準でも、現金ばかり積み上げて設備投資を行わないのが日本企業といわれてきたが、今年度の設備投資額は31兆円で“過去最高”との報道もある。

さらに過去20年間ほとんど横ばいだった日本の賃金も春闘の賃上げ率の平均が3.58%と“30年ぶりの高水準”となった。

岸田総理は「賃上げが当たり前になる経済に向け・・・このチャンスを逃してはならない」と語り、経済同友会の新浪代表幹事も、デフレからインフレに変わった経済の中で「ダイナミックな経済を作っていこう」と高らかに謳った。

果たして日本経済は“失われた30年”を抜け出し、“安いニッポン”から脱却できるのか…。

「高い付加価値をつけて高く売る…そして賃上げを継続できる好循環をつくる」

経済界の人たちと話すと皆「マインドが変わった」って言う…、と話すのは元日産自動車COOの志賀俊之氏だ。

元日産COO 志賀俊之氏

「“積極的に賃上げしていこう”“設備投資して攻めていこう”っていうマインドが出始めたっていう感触です。(中略)私なんかが管理職になった90年代、バブルが崩壊して“3つの過剰”設備投資を下げる、人件費を下げる、借金を減らして内部留保を増やす。それが“いい経営者”だった。そこから世代交代したんです。」

そこで番組では“攻めの経営”で、急成長している企業を取材した。

ひとつは、デフレ時代の安売り競争に背を向けて、質の高い商品をその価値に見合った高い値段で売ることで業績を伸ばし、賃上げ継続の好循環を作ろうとしている会社だ。陶器の製造販売『ポトペリー』(東京・清澄白河)。追求したのは“高付加価値戦略”だ。

株式会社『ポトベリー』 岡見宏之社長

「原材料が上がる中、価格を抑えようとすると、なるべく安易な方法、簡単に作れるものをっていう方に進みがちですよね。そんな中、価格は高い分、それ以上の付加価値を感じていただけるような手数であったり工夫をしていく。商品の価値をご理解いただき、且つ積極的な賃上げを行いたい…」

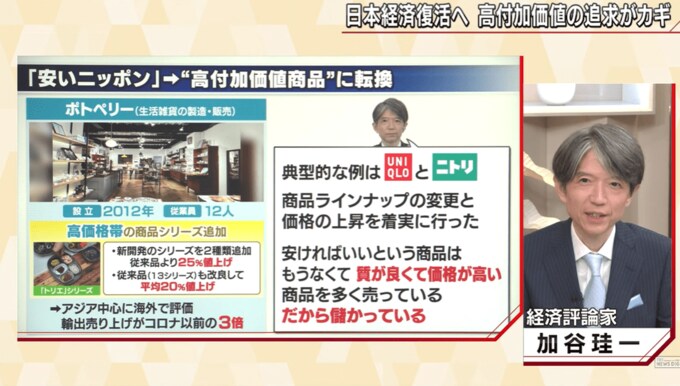

そもそも『ポトペリー』が高付加価値戦略に転換したのは3年前。陶器の自社製造を本格化するに当たり、技術を持った職人の採用が必要になったためだ。この時、正社員の給料を26万円から31万円へと一度に2割近く引き上げた。それはかつてない大幅な賃上げ。その原資を作り出すべく岡見社長が決断したのが高付加価値戦略だ。採用した職人らの技術を活かしデザイン性の高い製品を作り、それを従来品に比べ25%高い価格設定で販売した。

そして、それが当たった。高い付加価値を持った商品は高くても売れ、高級車ブランド『レクサス』とのタイアップや有名雑貨チェーンへの商品供給も次々と実現。とくにアジアなど海外への輸出はコロナ前の3倍に増えた。

株式会社『ポトベリー』 岡見宏之社長

「毎年3%の賃上げを実現するためには、10%以上の売上高を続けることが前提です。それを毎年実現出来ないと賃上げは難しいと思うので、(売り上げ10%アップ)それが目標です」

経済評論家の加谷珪一氏は『ポトベリー』の社長の考え方は100点満点だと感心した上で、私たちの身の回りで既に“薄利多売”の時代は終わり、安さを売りにしていた企業が次々と高価格帯にシフトしていると話す。

経済評論家 加谷珪一氏

「インフレ下に薄利多売は成立しなくなる。コストが上がった分付加価値をつけて高い値段で売る以外生き残れない。…ユニクロやニトリは知らず知らずのうちにその変換を進めているんですね。イメージ的には、ユニクロは1000円台の服を売っていると思っている、特に年配の方は…。でも今、そんな値段のものはあまりありません。ニトリも安い物ばかりと思われがちですが、店舗に行くと結構高い商品も扱っているんです。…インフレに対応した経営ってこういうものなんだってわかります」