長年、方言を中心に日本語について研究してきた金沢大学の加藤和夫・名誉教授。

今回は「こちら、コーヒーになります」の「~になります」という表現を深掘りします。

飲食店などで食後のコーヒーを頼んだとき、コーヒーを持ってきた店員から聞かれる「こちらがコーヒーになります」のような、「~になります」という言い方聞かれたことはありませんか?この場合の動詞「なる」について、手許にあるいくつかの国語辞典にどう説明されているかを調べてみました。

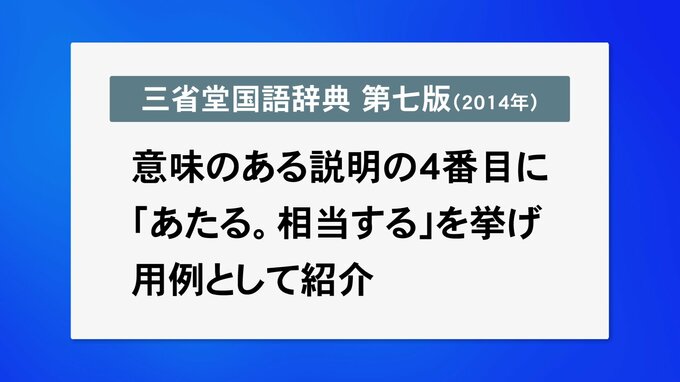

新しい日本語を積極的に採用することで知られる『三省堂国語辞典 第七版』(2014年)では、意味の説明の4番目に「あたる。相当する。」を挙げ、用例として「むこうが正門になります」「こちらがコーヒーになります」を載せています。

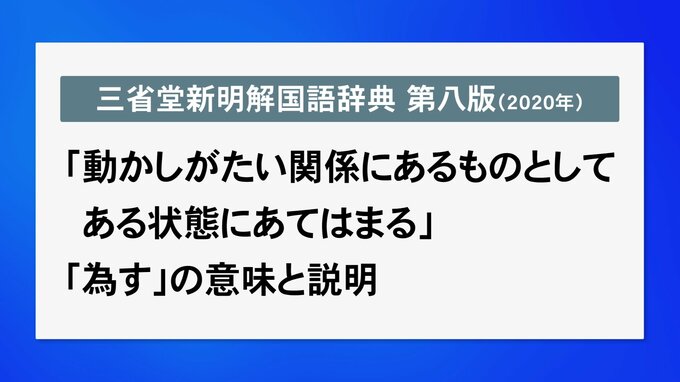

同じ三省堂の『新明解国語辞典 第八版』(2020年)では、「為す」の意味「動かしがたい関係にあるものとして、ある状態にあてはまる」の用例に「〔レストランなどの接客の現場での俗用〕こちらがご注文の品になります」を挙げています。

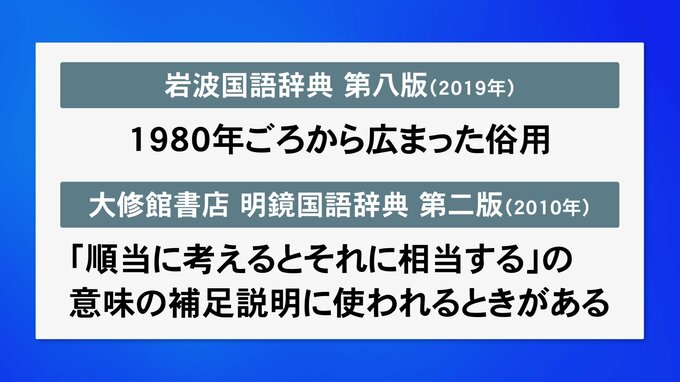

一方、『岩波国語辞典 第八版』(2019年)では、「▷接客用語などで「こちら定食で(ございま)す」ではなく「定食になります」のように言うのは、1980年ごろから広まった俗用」としています。

また、大修館書店の『明鏡国語辞典 第二版』(2010年)では、「順当に考えると、それに相当する」の意味の補足説明に「〔客の注文した品を出すときに〕こちらきつねうどんになります」のように、「…になります」が用いられることがある。「…になります」は他の可能性も考えられる場面で、一つに絞られることを表すもので、きつねうどんを注文した客にきつねうどんを出すような、他の可能性が考えにくい場合には不自然になる。」と説明しています。

以上の4種の国語辞典の記述からは、『三省堂国語辞典』を除くと、「こちらがコーヒーになります」のような「~になります」という言い方は、1980年ごろから広まった比較的新しい言い方で、まだ「俗用」とみなされる表現であり、コーヒーを注文した客にコーヒーを出すような場合に使うのは不自然だと考えられていることが分かります。

但し、「こちらがコーヒーになります」といった言い方に対して、「なる」は「AがBになる」のように変化を表す表現だから、「目の前に置かれた飲み物が、これからコーヒーに変わるようで日本語としておかしい」という意見に対しては、確かにそのように感じる人の気持ちもわかりますが、「なる」の使い方は変化を表すだけではないということも押さえておく必要があります。