ちょっとひととき…懐かしい “昭和の長崎”を感じてみてください。NBCライブラリーに残る 昭和30年代の貴重な映像の一コマです。

7月17日は『海の日』です。海にちなんで、船の話題をお届けします。

長崎県は明治時代から造船が盛んで、長崎市の三菱重工業長崎造船所や佐世保重工業(旧佐世保海軍工廠)などで軍艦や商船、タンカーなど様々な船が造られてきました。

今回お届けするのは、造船の街・佐世保の輝かしい歴史の記録です。

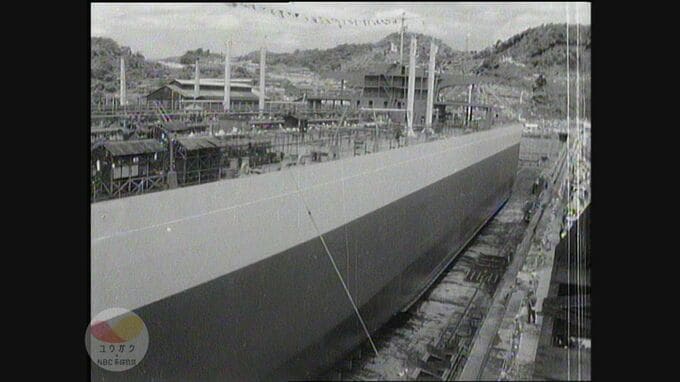

昭和37年(1962年)7月10日、長崎県佐世保市の佐世保重工(通称SSK)で建造されていた巨大タンカー「日章丸」が進水しました。

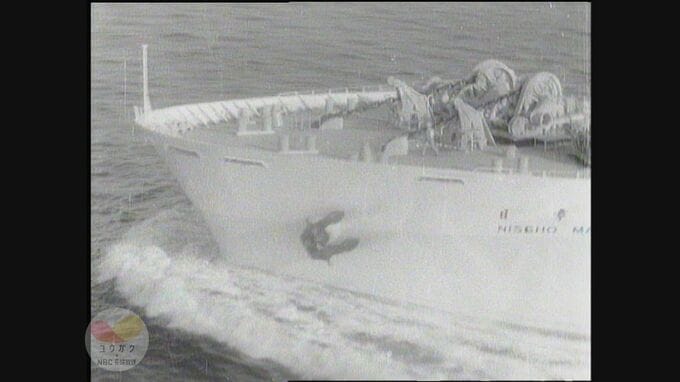

日章丸は、出光興産が発注した“原油運搬船”です。

長さ291メートル、幅43メートル、高さ22メートル、重量トン数13万1000トンで、当時世界最大のタンカーでした。

進水式の様子を見ようと、約2万人の佐世保市民が詰めかけました。

船の進水を見慣れた佐世保市民にとっても、今回の進水式は大きな出来事だったようです。

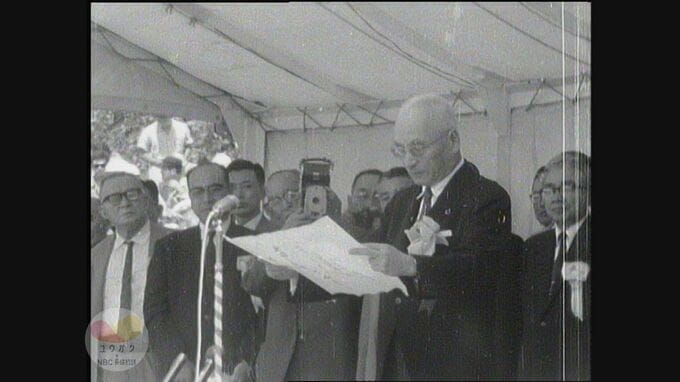

進水式では、吹奏楽団の演奏の後、命名書が読み上げられ、船名の宣言が行われました。

船主代表者が斧で支綱(ロープ)を切ると、くす玉が割られ、SSKのマンモスドックに海水が注水されました。

こうして日章丸は、無事ドックの中に13万トンの巨体を浮かべました。

日章丸はこの3か月後に船主に引き渡され、ペルシャ湾から日本への原油輸送の任務につき、高度成長期の日本の産業を支えるエネルギーの確保に貢献しました。

放送局が撮影した 長崎の映像を配信している“ユウガク”より