遠い井戸は調査して 近い井戸は… 無視?

本郷処分場をめぐっては、設置許可が申請された5年前からさまざまな住民運動が展開されてきました。設置が許可された3年前には周辺住民が原告となり、提訴され、その違法性が指摘されてきました。原告の住民たちは、「これは本郷処分場だけに限った問題ではない」と県内の処分場のあり方に警鐘を鳴らしています。

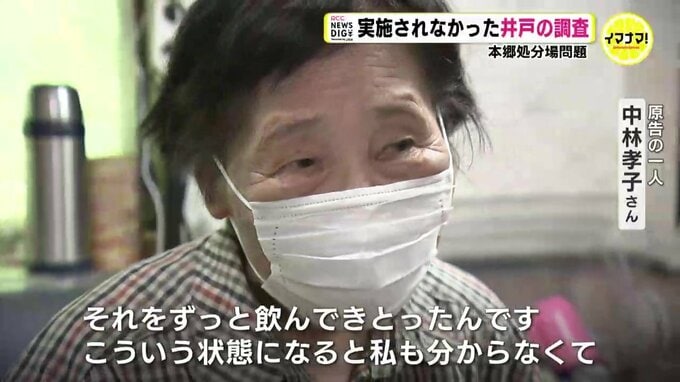

三原市本郷町に住む、原告の1人、中林孝子 さんです。この家の井戸は処分場から一番近い距離にありますが、処分場の建設のための水質検査を受けていません。

原告の1人 中林孝子 さん

「4~5人来たから。全部、道具を持って来られて、バケツやら調査するものを持って来られたからね」

― 急に?

「はい。何も話もなくして、いきなり来られたから、『即答できない』と言いましたら、怒ったような状態で帰られたんですよ」

この家に上水道はひかれていないため、飲食用も含めて水は全て、井戸からくみ上げた地下水を利用しています。中林さんに限らず、豊かな水源のあるこの地域では、井戸水を利用する人が少なくありません。

原告の1人 中林孝子 さん

「ここは(集落まで)離れとるし、おじいちゃん・おばあちゃんが、ものすごくこのいなかの水はきれいな、いうて、それをずっと飲んできとったんです。こういう状態になるとわたしもわからなくてね」

安定型といわれる産業廃棄物最終処分場を設置する場合、その申請のためには、「生活環境影響調査」という膨大な量の調査を実施する必要があり、地下水の利用状況も、その必須項目です。

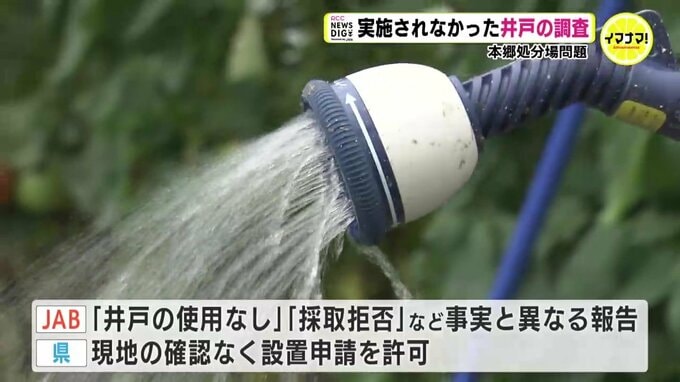

判決文によりますと、5年前、処分場の設置申請をしたジェイ・エー・ビー協同組合(JAB)は、処分場から比較的距離のある18か所の井戸の調査を実施する一方、中林さんなど、より処分場に近い4つの井戸の存在を無視してきました。

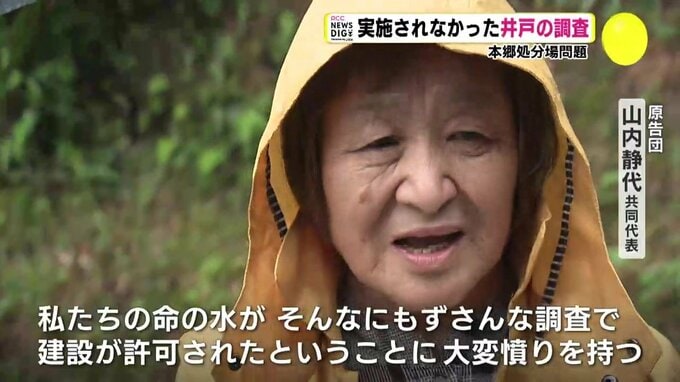

原告団 山内静代 共同代表

「不思議に思ったのが、どうして直下を調べないで、こんな外れたところを調べているのかなと。おかしいんじゃないですか?ということを、意見書に書きました」

これらの井戸の存在については、設置許可の下りる前に住民らが指摘しただけでなく、有識者会議において、地下水の専門家からも何度も質されています。

しかし、JABは「井戸の使用がない」や「井戸水の採取を拒否された」などと、事実と異なる報告をしました。県は、それをうのみにして、現地で確認することなく、設置を許可したのです。

原告団 山内静代 共同代表

「わたしたちの命の水がそんなにもずさんな調査で、ここに建設が許可されたということにたいへん憤りを持っております」

長年、県の職員として土木工事の設置許可に携わってきた坪山さんも、この審査の工程を疑問視します。

元県職員 坪山和聖 さん

「図面なんか見ても、こんな地形でここだけしか井戸がないわけないし、現地に行こうかというふうになるわね? しかも住民が意見書で出したんだったら、それは一番現場を知っている人が言うんだから、行って、その人に聞くなりできるわけですよ」

さらにJABは、水質の検査においても本来、水を採取すべき場所から700m下流にずらした地点で調査したり、農業用水として利用される場所で調査しなかったりと、環境省の指針に沿った調査を実施しませんでした。