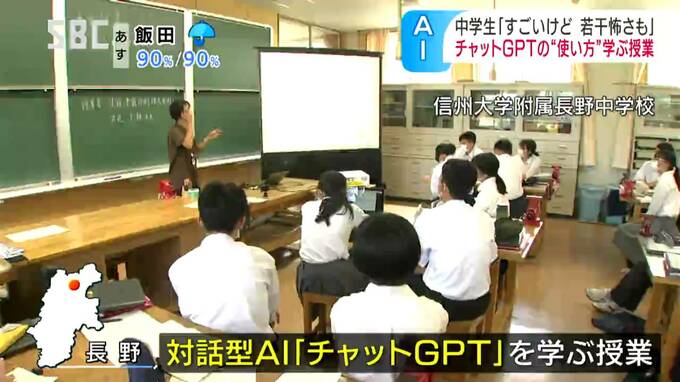

さまざまな質問に文章で回答する対話型AI「チャットGPT」をどう使うべきなのか…長野市の中学校で授業が行われました。

信州大学附属長野中学校で、3年生36人がチャットGPTを学ぶ授業。

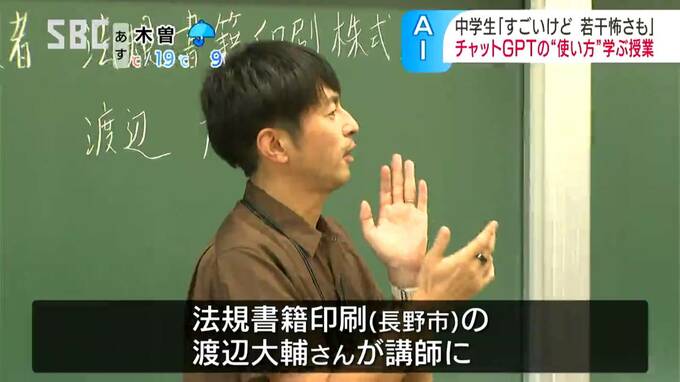

長野市の印刷会社「法規書籍印刷」の渡辺大輔(わたなべ・だいすけ)さんが講師を務めました。

まずは、チャットGPTの実力を知るため、「両親へのお小遣いアップの依頼文」を質問。

すぐに文章が現れましたが、やや大げさなので「中学生っぽく」という条件を追加すると…

あっという間に「それらしく」書き換えられました。

■使った経験のある生徒は

「(質問したら)すごく早い段階で具体的な内容がかえってきて、すごいなと思った反面、若干怖さを感じた」

条件や目的に沿って文章を作ることは得意な反面、最新の正しい内容を答えたり、回答者の状況を理解することは不得意なチャットGPT。

生徒たちは授業で、どんな使い方をしてどんな点に注意すべきかなどを考えました。

■生徒は

「自分の気持ちやこうすべきという主張を伝えるのが目的なら、あくまで外部からのデータしか使わないチャットGPTは有効ではないと思った」 「チャットGPTはあくまで人間の活動を便利にする道具の一つだときょう思ったので、道具に頼りすぎないのが正しい使い方だと思った」

渡辺さんは、「間違えるから使えない」と決めつけず、チャットGPTの特性を理解したうえで接してほしいと呼びかけました。