全国的な“感染拡大”は?

山本恵里伽キャスター:

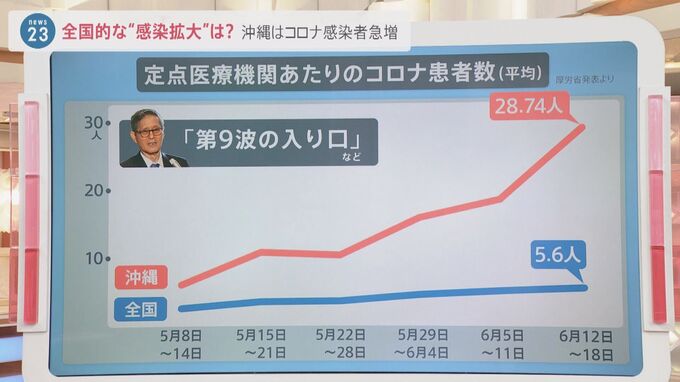

『第9波の入り口』とした尾身氏ですけれども、その根拠のひとつとなっているのが『定点把握』です。

1週間ごとに報告がありました全国の平均患者数を見てみると、5類に移行した直後も毎週増えていきまして、直近1週間の平均の数字を見てみると、全国で5.6人。一方、沖縄は、直近が28.74人ということで、突出しています。全国最多の感染者数となっているんです。コロナに人数による指標はありませんが、インフルエンザでは1人以上で流行入り、10人以上で注意報となっています。

小川彩佳キャスター:

沖縄の感染者数の急増は、どうご覧になりますか?

宮田裕章(データサイエンティスト)慶応大学医学部教授:

感染者数が急増しているということと、入院者も増えているということ、ただ一方で現場からの意見だと、独居の高齢者が念のため入院するというような病床のふさがり方があるので、5類に移行してから入院の仕方が少し違っているんじゃないかという意見もあります。

でも、重症者数の重症病床の逼迫度合いというのは、やはり増えてきてるので、この辺りは警戒が必要だろうと。マスクを徹底するとか、対策を講じていくということも考慮に入れる必要がありますし、5類に移行したことで入院患者さんのマネジメントができてない部分もあるということなので、そういった対策も必要になってくるケースがあるのかなと。

小川キャスター:

一方で全国に目を広げてみても、感染者数というのはじわりと増えていると。こちらも心配な状況と言えるんでしょうか?

宮田氏:

全国が沖縄と同じようになっていくかどうかに関して、それぞれのデータを見るべきだと思います。尾身さんが言及されたように感染者数を日本全体で見ると増えていくんですが、自治体ごとに見ると、増える途上にあるところと、既にピークアウトしていると見られるところもある。

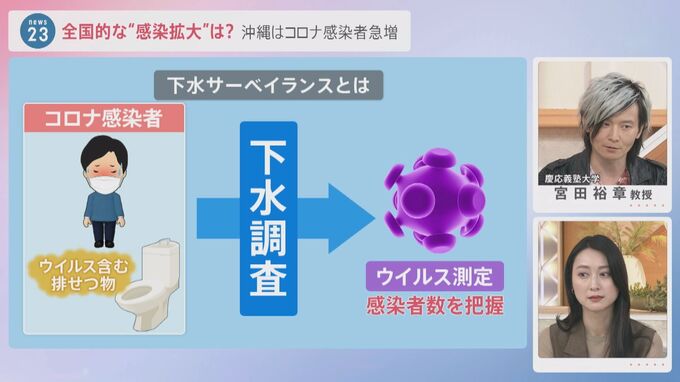

例えばもう1個データがあって、自治体が下水を使った実態把握を行っていて、排泄物を通して下水に流入したウイルス量を調べることで、感染者数の増減を把握できると。これが今回の『定点把握』とも相関していくので、定点把握で見てるものというのがある程度信憑性があるという。

それを見ていくと、9波というものがこれから始まるのか、あるいは1回上がって下がっているような地域もあるので、それぞれの地域の状況で、重症者数などを踏まえて見ていく必要があるのかなと思います。

小川キャスター:

そもそも5類になっている中で、今回第9波という表現があったわけですけれども、これはどんなふうに宮田さんは感じますか。

宮田氏:

5類にしたことによって、コロナを日常の中で警戒しすぎることなく位置づけていこうということだったと思うんですよね。感染者数の増減を繰り返していくということは想定されていたことであるので、対策を講じずに経過を見ればいいような地域もあれば、今回の沖縄のように、逼迫が可能性として出てきた場合には対策をしていかなくてはいけない。一律に警戒を上げるかどうかに関しては、やはり是非が問われるところかなと思います。