身体的、心理的負担が掛け算で家族にのしかかる…時にSOSも大切

未経験のことをするだけでも大変なのに、24時間の向き合いが、何週間、何か月と続きかねない在宅医療。しかも、身体的、心理的、という二つの負担は、足し算でなく、掛け算で家族にのしかかるものなのだという。

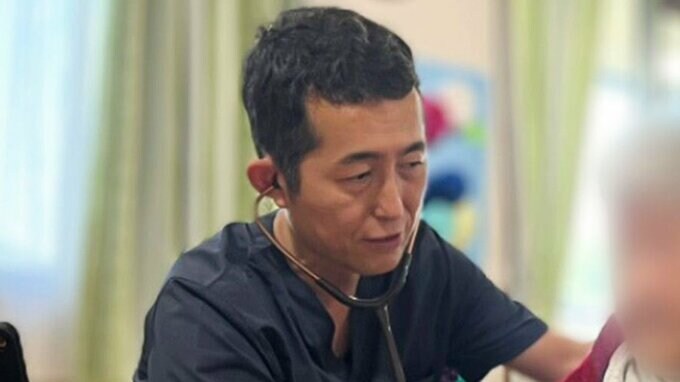

だからこそ、内田医師は必ず家族に伝えていることがあるという。それは、どんなに自宅で看取るつもりでいたとしても、時にSOSを出すことも選択肢として持っていてほしいということだ。

「絶対に家で看なくてはいけない、というわけではないということです。

人間は感情の生き物で、身体がつらくなってくると、例えば、亡くなっていく患者さんと喧嘩になってしまう場合もあるんです。『なんでそんなわがままをいうんだ』などと言ってしまって、その後に家族は後悔する。でも、繰り返してしまう。そして『もう限界です』とお話になることは、よくあることなんです。

もしどうしても駄目だったら、ホスピス、緩和ケア病棟、もしくは療養型病院などもあります。一つ逃げ場所を作りながら看ることもできます。これは必ずお話している心構えです」

現状では病院死が大多数だ。そのため、家族の死との向き合い方にある程度の距離をおくこともできたといえるだろう。一方で、厚労省の調査(※3)では、自宅で最期を迎えたいと希望している人は約7割にのぼっている。

家族が在宅死について正しい知識と心構えをもつことは、多死社会だからというだけでなく、本人の希望に沿った人生のフィナーレに家族としてどうかかわるかを考えることにもつながっているのかもしれない。

※1 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果 人口動向基づき将来投影した場合(令和5年推計)

※2 厚生労働省「人口動態統計」(22年)

※3 厚生労働省「人生の最終段階における医療に関する意識調査」(平成30年3月)