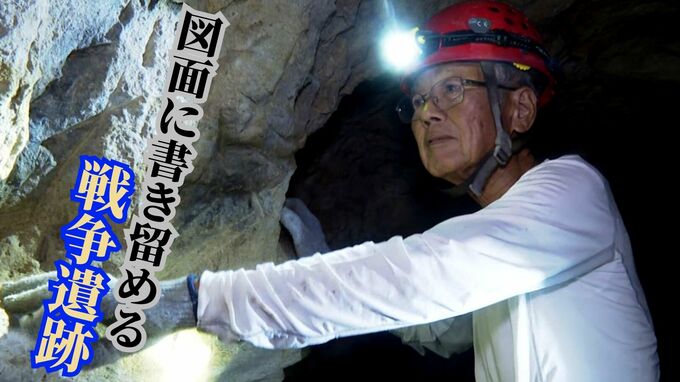

かつて、南城市の玉泉洞を発見した『洞窟の専門家』山内平三郎さんは、現在、沖縄戦にまつわる壕を測量し図面に書き起こすなど、戦争の記録に残す活動に没頭しています。年々、沖縄戦の体験者が減るなかで、戦跡の記録を通して、実態を発信する山内さんの思いを聞きました。

山内平三郎さん

「ここだったらなんとかなるということで、手術室になったと」

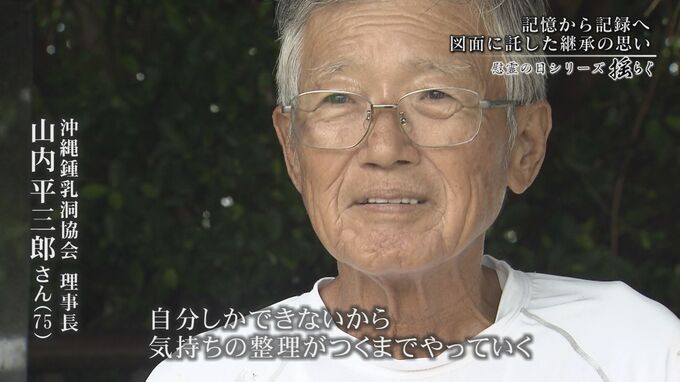

県鍾乳洞協会の理事長を務める山内平三郎さん(75)。南城市の玉泉洞の発見や、歴史的な遺跡の発見など洞窟の専門家として、数々の功績を残してきました。

現在は、沖縄戦の戦争遺跡である壕の測量も行い、図で詳細を書き起こしています。

山内平三郎さん

「奥の方にちゃんとならしてベッドを作ったあとがある。奥まではベッドをずんずん並べて、人を入れて入った」

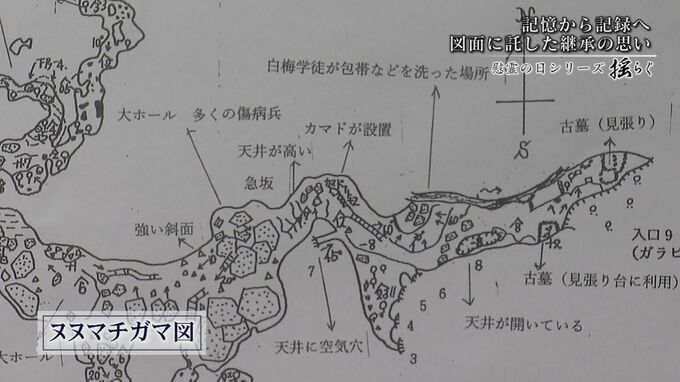

沖縄戦当時、病院豪の分院として使われた『ヌヌマチガマ』。白梅学徒5人が派遣された壕です。

山内平三郎さん

「ヌヌマチガマは沖縄のガマの中でも、1番そういった悲惨な形が残っているガマ」

悲惨な沖縄戦の記録をどうにか残したいと、発見した遺品と照合しながら詳細に記されています。

山内平三郎さん

「体験者のしゃべったことは100%的確に言っているかはそうではないわけで、地図を書いて照合して、やっぱりこれはこうだったとはっきり確定する」

きっかけは9年前に携わったかつての激戦地、那覇市真嘉比の工事。当時のままの状態で発見された多くの遺骨や遺品を目の当たりにし壕の調査を始めました。

山内平三郎さん

「残さないといけないと思ったのが1番でしたね、必死だったですよ。とにかく見たことのない景色でした」

戦後78年、年々戦争体験者が減るなか、自身の住む八重瀬町の壕を中心に、誰もが見て分かるようにと工夫した図面を、去年から展示し沖縄戦の実相を伝えています。

山内平三郎さん

「これが安里の調べたところの、洞窟の何が出てきたというのを全部書いている」

具志頭小学校の児童

「戦争の時に使われたモノがあるからこわい。戦争がない幸せな国になってほしい」

鍾乳洞協会が把握している壕は、八重瀬町だけでも200もの数があるといいますが、壕の内部を記録した資料は少なく、戦争遺跡の調査が進んでいないと考え、自力で八重瀬町のほぼすべての壕を測量してきました。

山内平三郎さん

「国の責任なんですよ。国がちゃんと考えて自分の責任を全部全うしてくれれば、こんなことになっとらん、きれいに調査は終わっているはずです」

去年、山内さんらが調査した、八重瀬町安里の陣地壕では、陸軍のヘルメットの他に、海軍の軍靴が見つかるなど、八重瀬町にも海軍が陣地を作っていたことを示唆する貴重な発見もありました。

さらに八重瀬町には『ヌヌマチガマ』の近くにも多くの壕が点在していますが、ヌヌマチガマに向かって作られたと思われるこの壕、13年前に山内さんらが調査した壕です。

この日は、前日の大雨で入り口付近は水カサが増し、ため池状態になっていました。

山内平三郎さん

「当時も水が上がったり下がったりしていたと思うんだけど」

琉球石灰岩の洞窟は、戦後78年が経つ今でも、きれいな状態を保っています。

山内平三郎さん

「ここは特にきれいですね。石灰質砂岩の状況が良かったから残っているんですね」

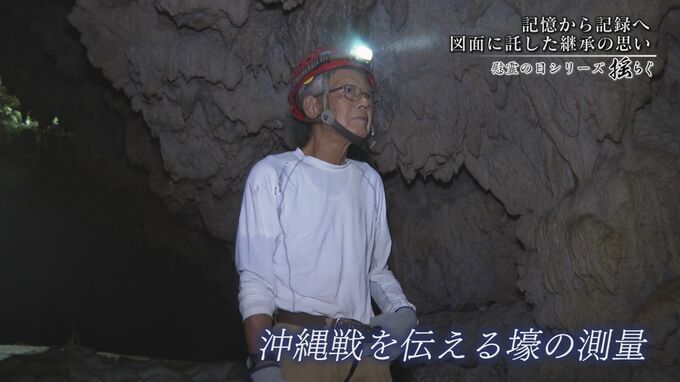

測量しながら、当時どのように使われていたかなど思いを巡らせています。

山内平三郎さん

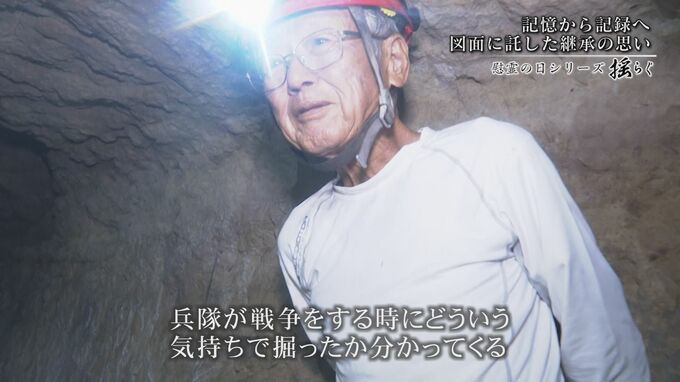

「おそらくランプを持ってきて、こういうところに置いて灯りをつけると。ちょっと大きく掘ってありますね。これはおそらく書籍棚ですよ。兵隊さんが戦争をする時に、どういった気持ちで掘ったか分かってきますよ」

「大半の人は戦争には勝つつもりで、一生懸命やっていたんだろうなぐらいは分かる」

山内さんが記録した壕の図面は、細かに詳細が示され、誰が見ても分かるようになっています。

山内平三郎さん

「戦争の1番ひどい状況が沖縄にある。それをきっちり残して、それを検証する必要がある。自分しか出来ないからきちんと気持ちの整理がつくまでは、やっておこうと思います」

記憶・証言による継承が揺らいでいくなか、記録が残せる戦争遺跡。沖縄戦の実態を後世に伝える思いが1枚1枚の図面に書き留められていきます。