「ChatGPT」見えてきた“苦手なこと”とは…

一方で、「生成AIが苦手なこと」もわかってきました。

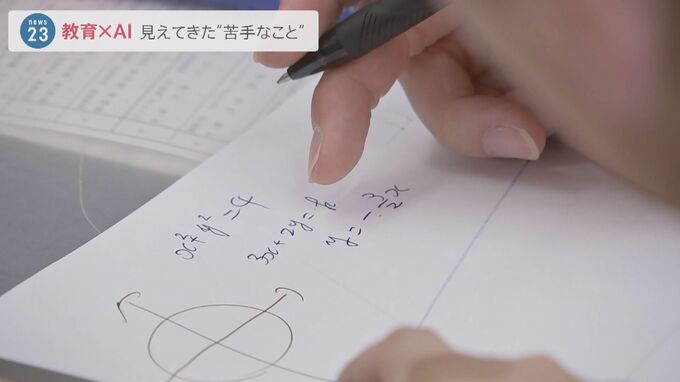

AIに作らせた数学の問題。解答まで考えさせてみると…

御殿場西高校 山崎先生

「6…そんなきれいな数字にならないと思うのですが、 答えが正確ではないかもしれない」

先生が計算すると、やはり答えは違っていました。

御殿場西高校 山崎先生

「アイディアは出してくれるのですが、答えの正確さは、まだ難ありじゃないかなと」

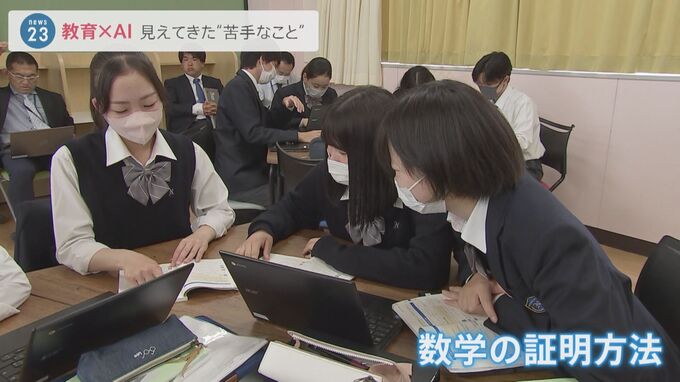

授業で生徒にもAIを使ってみてもらいます。

御殿場西高校 山崎先生

「ChatGPTに力を借りて、図形での証明を完成させてもらおうかと」

数学の証明方法を見つけてもらおうとしましたが…

生徒「なんか違くない?」

山崎先生「聞いた数式は合っている?」

生徒「合ってます合ってます」

山崎先生「これを証明出来ても、証明にならない」

思った通りの回答が返ってきません。

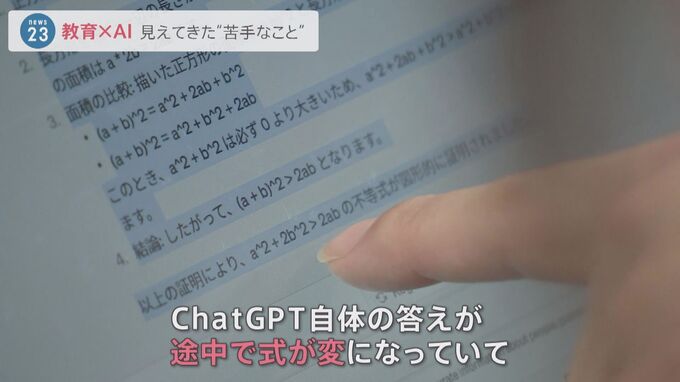

生徒「聞いていることは間違っていないんですけれど、ChatGPT自体の答えが、途中で式が変になっていて、その通りに解いていくと結局最後、不等式が成り立たなくなっていて」

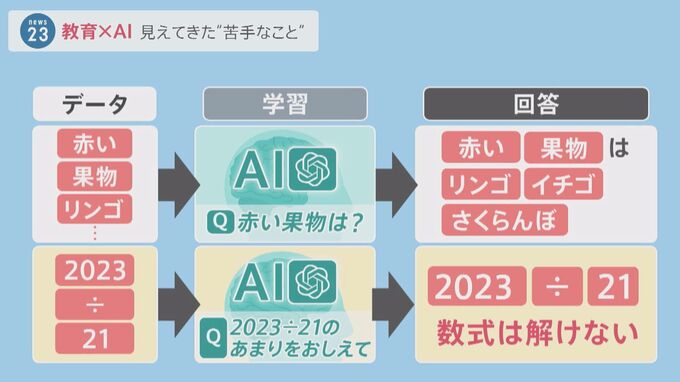

生成AIは、データの中から“正解に近い内容”を寄せ集めて文章を作っています。

数学の場合でも、数字や記号を順番通りに並べることはできても、AIはあくまで「正解に近い文章」を作っているだけなので、人間のように数式を理解して解くことはできません。

便利なAIも、数学は今のところ苦手なようです。

御殿場西高校 山崎先生

「とんでもないところで間違っていたChatGPTもあったけど、『ここが違う』って、自分で見つけられていた人がほとんどだった。そういう理論がおかしいなって気づけるのは、すごくいいところなので、そこの感覚はこれからもどんどん研ぎ澄ませていってほしいかなと」

教育現場で使ってみて見えてきたAIの得意、不得意。

これを理解しながら上手く使うことが重要そうです。

株式会社NEXCENT 小澤代表

「AIがどれだけ発展しても、僕は人が一番中心にずっといると思う。自分の学校だと、この部分だけ使えそうだよねって。怖がらずに使って、自分たちのルールを決めていってもらえたら」