いま注意すべきウイルスは 感染拡大中

日比麻音子キャスター:

この感染症に関して、主に子どもたちがかかる感染症の人数がかなり増えているということなんです。

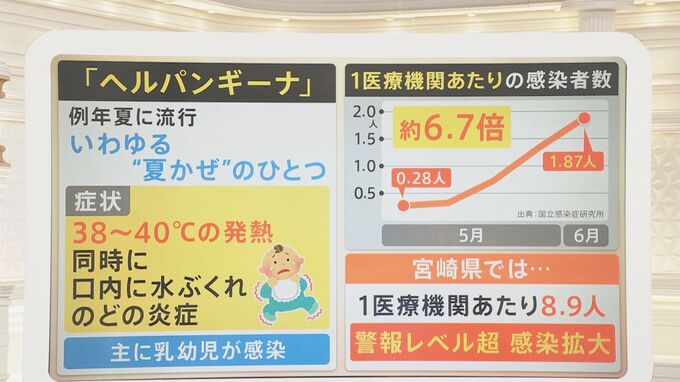

<ヘルパンギーナ>

▼例年夏に流行

▼いわゆる“夏かぜ”のひとつ

【症状】

▼38~40度ぐらいの発熱

▼同時に口内に水ぶくれ

▼のどに炎症

※主に1歳から4歳の乳幼児が感染する

【1医療機関あたりの感染者数】※出典:国立感染症研究所

・5月:0.28人

・6月:1.87人

5月から6月にかけて約6.7倍に増えています。

5月の頭に5類に移行したタイミングでしたので何か影響しているのでしょうか?

宮崎県では1医療機関あたり8.9人で、これは警報レベルを超えて感染拡大している状況です。

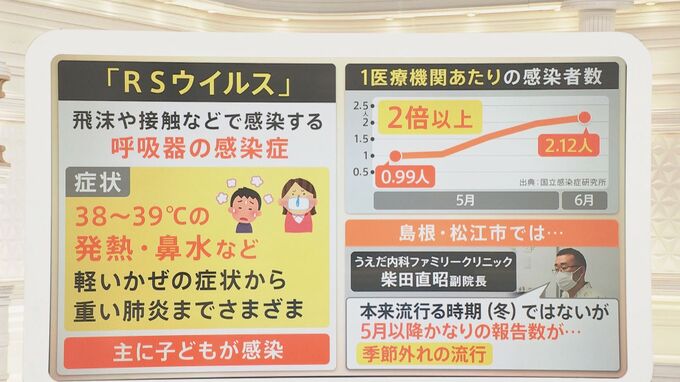

<RSウイルス>

▼飛沫や接触などで感染する呼吸器の感染症

【症状】

▼38~39度ぐらいの発熱・鼻水など

▼軽いかぜの症状から重い肺炎までさまざま

※主に子どもが感染する

【1医療機関あたりの感染者数】※出典:国立感染症研究所

・5月:0.99人

・6月:2.12人

5月から6月にかけて2倍以上という状況です。

島根・松江市のうえだ内科ファミリークリニック・柴田直昭副院長に聞いたところ、「本来流行する時期(冬)ではないが、5月以降かなり報告数が増えている。RSウイルスに関しては、季節外れの流行となっている」

伊藤博道 院長

「あくまで推測ですが、この3年間の強い感染対策でさまざまなウイルスへの免疫をつける機会が減っているのかもしれない」

井上キャスター:

振り返ってみるとコロナ禍については人災に近かったんじゃないかなって個人的に感じるとこがあって。未知のものに過度に翻弄されすぎた。同じことを繰り返さないためにもウイルスと共存するのはごく自然なことだという考え方も大切なのかなと思うんですよね。

スポーツ心理学者(博士)田中ウルヴェ京さん:

私たちはウイルスについて、3年間いろんなことを学んだわけですよね。私たち1人1人が今後どうしていくかを考えるときに、健康という言葉をしっかり広く捉えることも大事だと思ってます。病気にならないことだけに過敏になりすぎない。これも学んだことかなと思います。

井上キャスター:

コロナを恐れすぎて、子どもがかかるべき病気にかからなかった3年間なのかもしれないと思うんですね。

伊藤博道 院長:

今、天候が非常に変わりやすくて、大人も子どもも疲れていると思うんですよね。免疫力を高めるためには、▼規則正しい生活で腸内環境を整える。ヨーグルトや発酵食品とか普段食べ物が偏りがちなところを見直す。▼入浴して体を温めて循環を良くする。▼たっぷり睡眠を取るという基本に立ち返る。

今までは集団の免疫集団の感染に目を向けていましたけど、これからは個人の免疫力に目を向けてウイルスに負けない体を作って、かつウイルスを恐れすぎずに適度に接することによって免疫力をつけていく大事な時期だと思いますので、この試練をみんなで乗り切ることができればと思っています。