銃刀法で、所持が許可された銃が犯行に使われた長野県中野市の4人殺害事件。

銃の所持は、どのような手続きを踏み、許可され、販売されるのでしょうか?

上田市とその周辺の市町村で構成される上小(じょうしょう)地区の猟友会長を務める橋本和幸(はしもとかずゆき)さん。

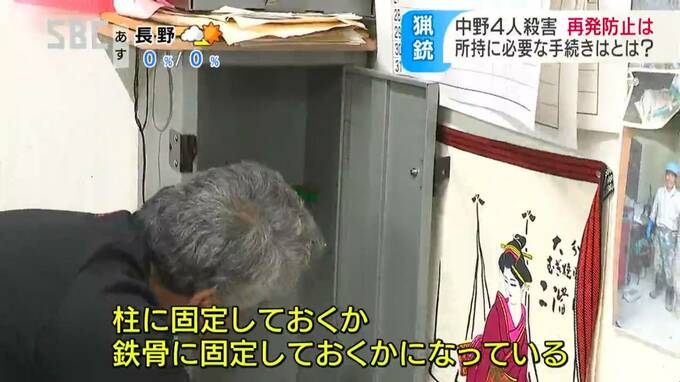

猟銃の管理には細心の注意を払っています。

■橋本和幸さん

「(ガン)ロッカーです。柱に固定しとくとか、鉄骨に固定しとくとかになってるんでロッカーごと持っていけません」

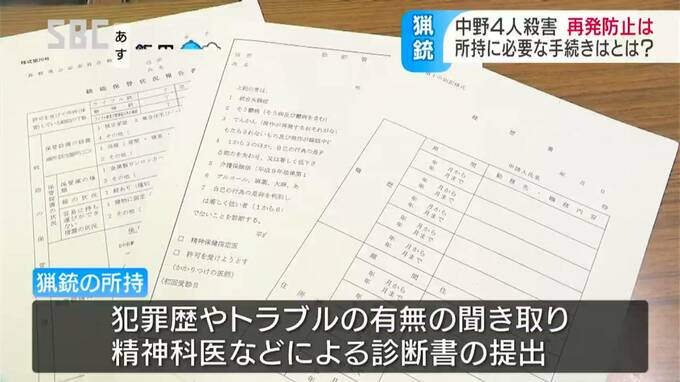

猟銃の所持は狩猟や害獣の駆除などの目的に限られていますが、許可を得るためには、厳格なルールが定められています。

公安委員会が主催する講習や射撃の技能検定を受ける必要があります。

■橋本和幸さん

「初心者の講習会の申し込み書ですね。まず申請の時に、面談が警察署のところであると思いますが、すぐ紙をくれるわけではない。誰でもどういう目的でとか多分聞かれると思います」

また、犯罪歴の有無や家族や近隣住民に対してトラブルの有無の聞き取りが行われるほか、精神科医やかかりつけ医による診断書も必要だということです。

さらに、所持の許可を得た後も、銃と銃弾をわけて保管することや、銃弾の使用実績の申告、3年ごとに技能講習をともなう更新の手続きが必要だということです。

20代のころからおよそ40年、猟友会に所属し、地域の害獣駆除などに携わってきた橋本さん。

害獣の被害が増える一方で、高齢化で会員数は減っていて、今回の事件は、活動に対する逆風になると話します。

■橋本和幸さん

「ルールを守っている人たちが本当に迷惑かかるというか私たちは決して悪いことはやってないと思うんですよ。住民のためを思っていろんなことを考えて活動をしていると」