「恣意的な解釈の余地なくすべき」有識者会議が答申

答申の内容と経緯を詳しくみていきます。

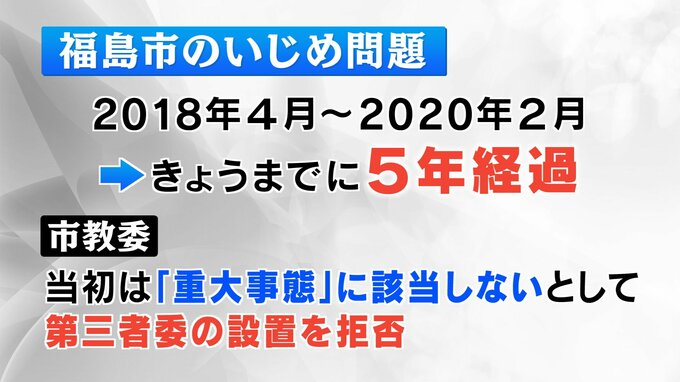

いじめは2018年から2020年にかけ、福島市内の小学校で起きたもので、29日の答申まで、実に5年が経過しています。

その理由の1つとして、教育委員会の対応がありました。いじめの事実は認めたものの、「重大事態」には該当しないとして、第三者委員会の設置を拒んでいました。

最終的には、去年1月に一転して、第三者委員会が重大事態にあたると認定し、報告書では、学校側に対し「児童が安心して登校するための方策が協議された形跡がない」などと指摘されました。

そして29日、木幡市長をはじめとする市と、教育委員会の組織的な対応などについて、有識者から答申されました。答申では、重大事態への対処や調査について、「恣意的な解釈の余地をなくすべき」と指摘しています。

これに加え、「重大事態が発生した場合の調査を機動的に行うべき」としています。

さらに、組織としての問題も指摘されました。市と教育委員会は「情報共有を図り、より連携した対応をすべき」としています。

今回の答申を受けて、いじめに遭った子どもの保護者は、「ごく一般的なものであり、この内容では福島市の改善は見込めない」と批判しています。被害者の指摘をどう受け止めるのか、福島市の教育行政が改善されるのか。重い課題を突きつけられています。