良原安美キャスター:

「ジャニーズ」という名前を存続させるべきなのか、この辺りを含めて様々な影響をみていきます。

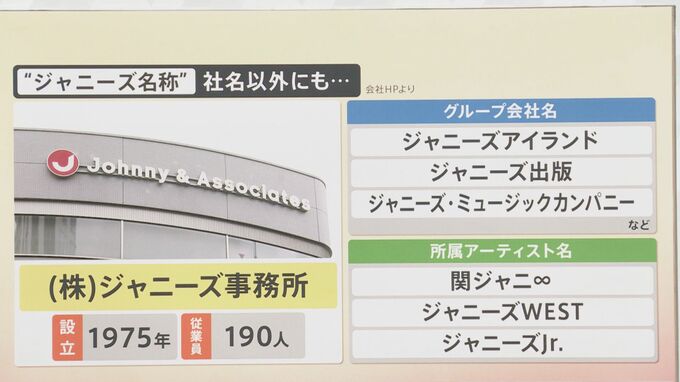

そもそもこのジャニーズという名前は、事務所の名前以外にも使われています。

<グループ会社名>

▼ジャニーズアイランド

▼ジャニーズ出版

▼ジャニーズ・ミュージックカンパニー

など

<所属アーティスト名>

▼関ジャニ∞

▼ジャニーズWEST

▼ジャニーズJr.

など

ホラン千秋キャスター:

名前を変えるべきなのかどうか、東山さんとしてはここも含めて取り組んでいかなければならないとお話になりました。名前は企業の顔でもあると思うのですが、これを変える可能性についてどうお考えでしょうか。

ハロルド・ジョージ・メイさん:

もし自分が社長だったらどうするかというと、簡単に言うと2つあると思います。

1つ目は問題の調査を徹底的にすると思います。今はコンプライアンスも問題となっておりますし、再発防止策が出ているという話がありますけれども、問題がわからなければどうやって再発防止策ができるんだろうかと私はちょっと不思議なんですけれども、これが1つ。

2つ目として、社名変更は意外とビジネス界では普通にやっていることであって、例えば日本の上場企業の2005~2017年の約10年間に約600社の上場企業が社名を変更してるんですよ。

これは4パターンあって、1つは合弁して名前を変えないといけないパターン。あるいは全く新しい方向性を企業が持ったとき、例えばフェイスブックがメタになったようなのが2つ目。グローバル化を考えた上での名前の変更。例えば松下電器産業がパナソニックになったり、あるいは富士重工業がスバルになったり、要は海外でも通じるようにしましょうというのが3つ目のパターン。

そして4つ目が大きな不祥事やイメージが著しく損害されたときに変えるパターン。

有名な事例でいうと、エアバッグのタカタがTKJPに変更になりました。海外ではたばこのフィリップ・モリスがいろんな訴訟を受けてアルトリアに名前を変えました。

ここまで変える理由は会社のイメージもそうですが、今いる従業員と今後働いてみたい人が悪いイメージを持たれると、その企業を避けてしまう可能性もあるので、そういう意味ではまず全部を調査した上での話ですけれども、1つの手段かなと思います。

ホランキャスター:

実態が把握できないと再発防止策も打てないですよね。ただデリケートな問題なのでどこまで知ることができるのかというところもありますよね。