生成AI“国際ルールはない”日本が主導できるか

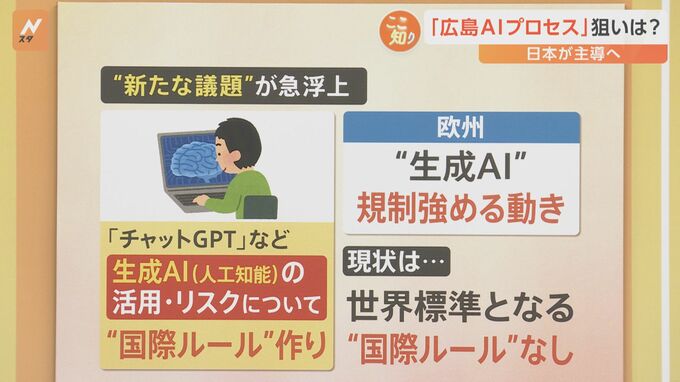

そんな中で“新たな議題”が急浮上しました。対話型AI「チャットGPT」などの生成AI(人工知能)の活用・リスクについて、国際ルール作りです。既に欧州では“生成AI”の規制を強める動きがあるのですが、現状として世界標準となる国際ルールはありません。

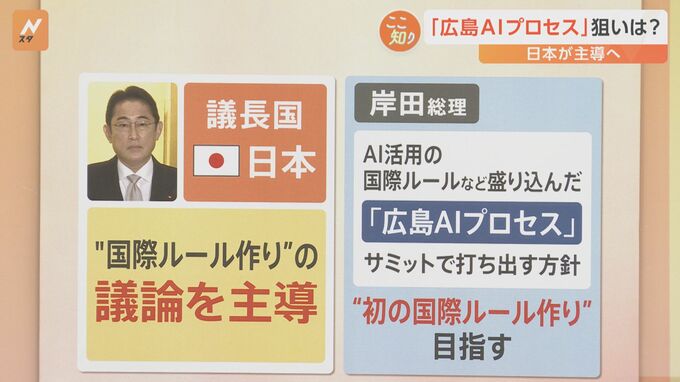

そこで今回の議長国の日本が“国際ルール作り”の議論を主導しようということなんです。岸田総理は、AI活用の国際ルールなどを盛り込んだ「広島AIプロセス」をサミットで打ち出す方針です。そして“初の国際ルール作り”を目指します。そもそも、なぜ日本がAIのルール作りを主導しようとするのか、TBSスペシャルコメンテーターの星浩さんに伺いました。

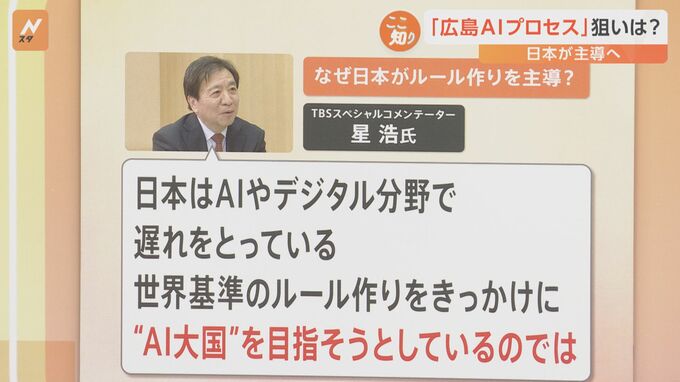

TBSスペシャルコメンテーターの星浩氏:

「日本はAIやデジタル分野で、後れをとっている。世界基準のルール作りをきっかけに“AI大国”を目指そうとしているのでは」

議長国という利点を活用し日本に弾みをつける思惑も

ホラン千秋キャスター:

この生成AIに関しては、各国が懸念などを示して、それだけ革新的な技術だということも感じますけれども、このAIに対して様々な価値観がある中で、共通したルールというのは作っていけるものなんでしょうか。

TBS報道局政治部 後藤俊広部長:

これはかなり難しいテーマだと思います。実際に岸田総理も今月、政府で初会合を行ったんですが、その場ではAIについてはポテンシャル、いわゆる「経済的な成長性」があるのではというのが一つ。それと「リスク」があるという、その両面があるということを強調しています。なので、そこをどういうふうに折り合っていくのか、これはかなり難しい議論になってくると思います。

井上貴博キャスター:

確かに著作権侵害や個人情報、セキュリティなど挙げだすと、デメリットもたくさんあると思うんですけど。生産性を上げていく可能性があると考えると、日本にとってはとても大きなチャンスだと思うんですけど、これだけG7も足並みが揃っていない。最も隔たりがある分野というのは今どこなんですか。

TBS政治部 後藤部長:

「リスク」の部分をどこまで評価するかということになると思います。実際に日本の今の法制度、どういうふうに規制していくのだろうかというのは、実は議論が始まったばかりなんですよね。なので日本としては、たまたま今回、議長国で取りまとめの立場にあるという利点を最大限活用して、国際ルールの主導権を握ることで、一気に弾みをつけて、そういった法制度をどうやって活用していくのか、そういった仕組みを、これを機に進めていきたい。そういう思惑もあると思います。