相次ぐ自衛隊事故「いざ有事になったらどうするのか不安」

ーー自衛隊の事故が続いています。1月には海自の護衛艦「いなづま」が瀬戸内海で航行不能に。艦長の判断で急遽航路を変更したが、浅瀬があると認識せず、海図でも安全を確認せずに最高速度で浅瀬に乗り上げた。これは?

石破元幹事長:

ありえない。海上自衛官にものすごく負担がかかっていることは確かです。船乗りの数が全然足りないということも事実。だからといって混雑してる海域で最高速度を出していいということにはなりません。どれだけ日頃、過酷な任務で人数が足りなくて大変な負担がかかっているとしても、混雑した海域で最高速はありえません。

戦闘指揮所でレーダーを見ていて、「このまま行ったらぶつかる、進路変更してくれ」という指示が艦橋に上がっている。若い海士がブリッジに上がっていって「進路変更」などと言ったんでしょうが、誰もそれに反応しなかった。なぜかわかりません。戦闘指揮所から上がってくる指令、伝達を聞いたら復唱するのが当然でしょう。何度もブリッジに上がったことがありますが、必ず復唱しますよ。それをやっていない。伝令も、上官に対してきちんと伝わったか確認していない。一体どういうことなのかと。どんなに過酷な任務で疲れていても、今回のような事故はやっていいことではない。

あとはどうして修理に何年もかかるのか。いざ有事になったらどうするのか不安に思います。

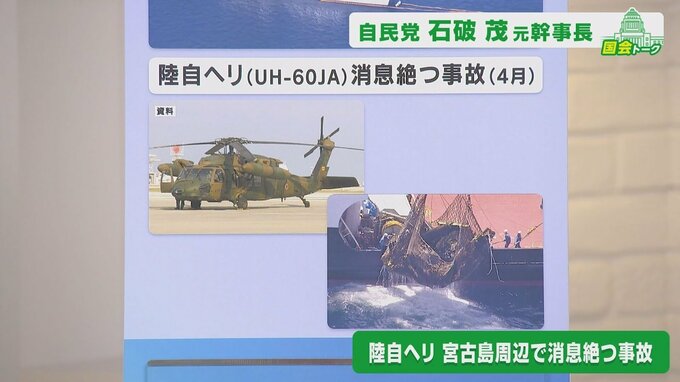

ーーもう一つは、陸上自衛隊のヘリコプター事故についてです。航空偵察のために沖縄の宮古島分屯基地を出発したあと、洋上でレーダーから消え、その後海中から機体が引き上げられました。

石破元幹事長:

原因がわからない。私も旧知のヘリコプターに乗ってた方々にずいぶん聞いたけどわからない。軽々なことは言えませんが、今回事故を起こしたブラックホークというヘリコプターは、本当に事故がないということで有名な、信頼性がものすごく高い機体だったんです。その機体でなぜこんな事故が起こったのか。陸上自衛隊のヘリコプターは基本的に海の上は飛びません。もちろん飛ぶこともありますが極力避ける。それが、熊本から奄美経由で沖縄宮古まで長距離を飛行した。どうして固定翼の飛行機を使わなかったかというと、「指揮系統が違います」と。

このヘリは時速300キロも出ないわけです。それに第8師団の最高幹部を乗せて何時間も飛んでいるということは、本当に軍事的に正しいのでしょうか?そして師団長と参謀長のNo.1とNo.3が一緒の飛行機に乗るのは本当に正しいんでしょうか?事故原因は別として、こういう状況を回避するために他の考え方はなかったんだろうか。

太平洋戦争の時に、連合艦隊司令長官・山本五十六、参謀長・宇垣纒、この2人は別々の飛行機に乗って、どっちも撃ち墜とされたけれども、山本司令長官は戦死、宇垣参謀長は一命を取り留めた。トップとNO.2は一緒の飛行機に乗らないということなんです。やはりいかにしてリスクを分散するのかということを考えていかないと。つまり、非常に南西方面が危ないという時にNo.1とNo.3が一時的にせよ不在ということが起こった。それをどう考えるのか?責めるんじゃなくて「他のやり方もあったんじゃないの」と。これを言うと嫌われるんだけど、誰かが言わなきゃ仕方ない。