大分県佐伯市本匠で誕生した「雪ん子寿し」。県産乾しいたけを使った名物料理は毎日台所に立つ主婦のアイデアから生まれ、今も愛され続けています。誕生から28年、「雪ん子寿し」を考案した女性の思いに迫ります。

うっすらと雪が積もったシイタケをイメージした「雪ん子寿し」。乾しいたけの風味と酢漬け大根のさっぱり味がよく合います。

佐伯市本匠の愛の里工房で代表を務める高橋文子さん(81歳)は毎朝6時に出勤します。「雪ん子寿し」は特産の乾しいたけを使って地域の名物を作ろうと28年前に考案。家族の助言を受け、自宅で誕生したそうです。

高橋文子さん「ここにはお土産的なものが何もないなと思ってシイタケも使って何か考えてよっていうのが一つの発端でそれから試行錯誤してこの雪ん子寿しが生まれたわけなんですよ」

「雪ん子寿し」が注目を集めるようになったのは、きのこ料理コンクール全国大会で最優秀賞を受賞した2001年。イベントで出店すれば10分で完売するほどの人気ぶりで、一時は15人の従業員を雇っていました。

多い時は1日300パック以上作られていた「雪ん子寿し」。コロナ休業をきっかけに工房から出す数は6分の1まで減りましたが、道の駅やよいなど佐伯市や大分市の販売場所では変わらぬ人気商品です。

道の駅やよい・木許博基駅長「道の駅でも取り置きの電話が一番多い商品となっています。とにかく地域を盛り上げたい、地域のためにという意思が大変強いので私たちも大変助かっています」

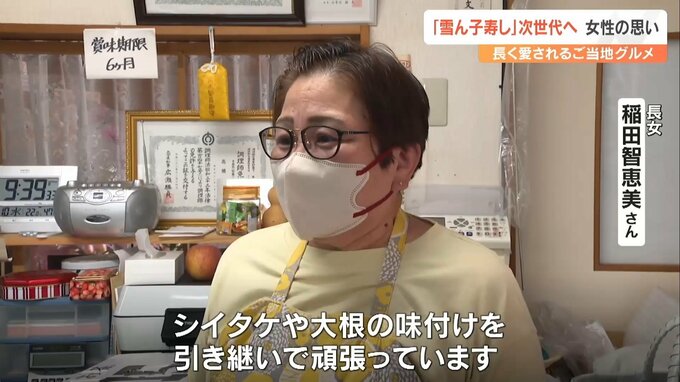

コロナ禍で外食の需要が減ったことから現在は弁当も作っています。コロナの間に従業員は減り閉めることも考えましたが、素朴な手作りの味を求める客は絶えません。娘の稲田さんは仕事が母親の健康の秘訣と考えています。

長女・稲田智恵美さん「体を壊さずにやってもらいたいなと思います。シイタケや大根の味を引き継いでがんばっています」

一村一品の人材を育成する豊の国づくり塾1期生の高橋さんが地域で活動を始めて40年。県内でも人口減少がさらに深刻化する中でご当地グルメ「雪ん子寿し」への愛情はひとしおです。

高橋文子さん「私がシイタケを使ってくれるんなら俺たちもう一時辞めないでしようかなという声を聞いたことがあってそれは本当に力になりました。(雪ん子寿しは)本匠で生まれたんだからここで育てて続けてほしい」

料理には経験でしか得られない勘所があるという高橋さん。地元、本匠を拠点に地域で育まれた味を後世へつなぐ思いを強くしています。