新潟県の松本晴樹福祉保健部長は、新潟県の対策を振りかえり『3つのポイント』に言及しました。

(1)“全県一括”での感染患者受け入れ調整

県内で確認された患者を「どこに入院させるするか、あるいは自宅療養にするか」などの判断はすべて、新潟県の『患者受け入れ調整センター』が一括して行っていました。

県によりますと、当初は多くの自治体が“入院調整”を行っていましたが、第7波・第8波と続いた患者数の増加にともない、その受け入れをすべて調整する自治体は減っていったそうです。

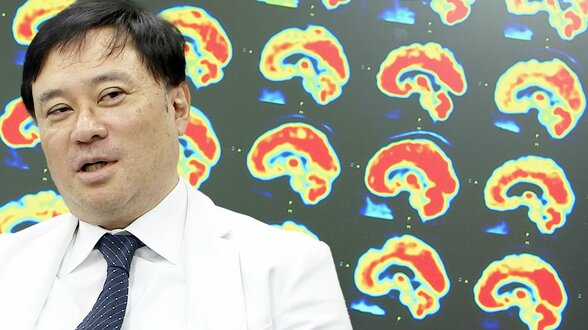

【新潟県福祉保健部 松本晴樹部長】

「全県で一括することで、少し軽症の人にはもう少し家で様子をみていただく時間を長くしてもらいながら『ある程度病床を節約し、そこに中等症・重症という本当に厳しい状況の方を優先して入れる』という調整が全県でできる」

さらに自宅療養の患者に対しては、新潟市医師会を中心に電話での診断などを行ったことで、“適切なタイミングでの入院”にも繋げられたそうです。

(2)県下一斉での特効薬の“積極的な”処方

(2)県下一斉での特効薬の“積極的な”処方

新潟県は「パキロビッド」という新型コロナウイルスの“治療薬の院外処方率”が、全国で3番目の高さです。

特例で承認されたこの薬の処方には、「患者の同意」をしっかりと取らなければならないためにかなりの手間がかかるそうですが、重症化を防ぐ効果の高さから「全県で使っていくべき」と新潟県からも呼び掛けていました。

【新潟県福祉保健部 松本晴樹部長】

「日常の忙しい診療の中で、医師一人ひとりだけではやっぱりちょっと処方は難しい。これを『全県一斉に、みんなでやりましょう』と、医師会の先生方にも意識を高く連携を取ってもらったのがすごく大きかった」

(3)“ワクチン接種率”の高さ

新型コロナウイルスワクチンの接種率も高く、全国でトップを走ることもありました。3回目接種は全国4番目の高さです。

特に1回目・2回目の接種がすすめられていた頃には、新潟県が“30万回以上の大規模接種”を実施したことで県内の各市町村にも余裕が生まれ、ワクチン量の確保にも繋がりました。

(2)県下一斉での特効薬の“積極的な”処方

(2)県下一斉での特効薬の“積極的な”処方