台風19号で言えなかった「助けて」

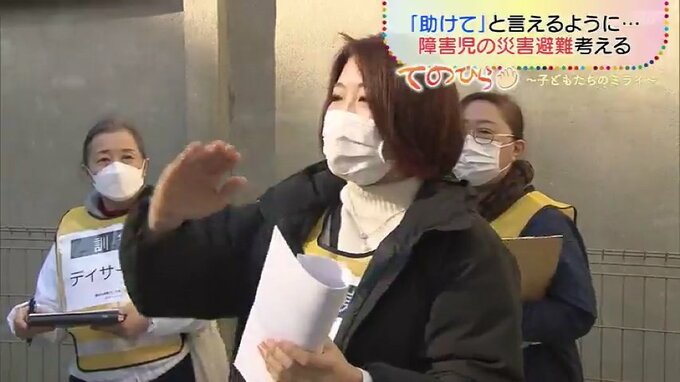

訓練を中心となって企画したのは、理恩さんの母・笠間真紀さんです。いわき市で重症児や医療的ケア児を預かるデイサービス「どりーむず」を運営しています。笠間さんには、忘れられない経験があります。

ままはーと理事長・笠間真紀さん「一番大きな経験が、令和元年東日本台風で、どりーむずも、自宅も、スタッフの自宅も被災したこと」

2019年の台風19号で、施設と自宅が水没した笠間さん。スタッフや利用者も、大きな被害を受けました。あの日、笠間さんは、理恩さんたちとともに、車で避難所までは行ったものの「迷惑がかかる」と、駐車場で車中泊をして過ごしました。理恩さんに必要な医療機器の電源は、乗っていた車からとりました。

笠間さん「水害に遭って、命からがら逃げても避難所に行こうとしなかった自分がいて、翌朝(その状況を知った知人から)『なんで連絡をくれなかったの?』と言われたときに、逆だったら私もそう思うだろうなと。私は人に頼らないとダメだとか、頼ることも大事っていろんな人に偉そうに言っているんですけど、結局『助けて』って言えない自分がいました」

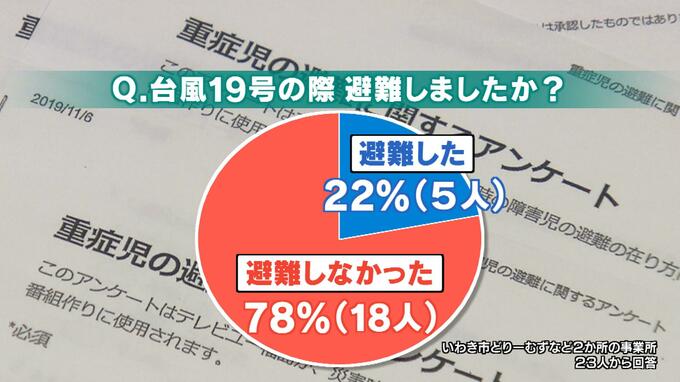

台風19号の後、JNNが「どりーむず」などを利用する、重症児の保護者にアンケート調査をおこなったところ回答した人のうち、8割近い人が避難をしていませんでした。理由として半数近い人が「避難所でほかの避難者に迷惑がかかるから」と答えています。

笠間さん「なんで、命を育んで、本当は幸せいっぱい子育てができるはずなのに。障害とか関係なく、子育てしているだけで、なぜ肩身の狭い思いをしなければいけないのかとずっと思っていたところに水害があったので、より一層、本当に困っている人に相談したり、頼ったりできる場がないなと思った」

台風19号のとき言えなかった「助けて」を言えるようにするために…。

日ごろの備えや地域とのつながりの必要性を痛感した笠間さんたちは、理恩さんをモデルケースに、多くの人に実際の姿を知ってもらうことにしました。訓練は、その一環だったのです。

初めて見る「重症児との生活」届き始めた思い

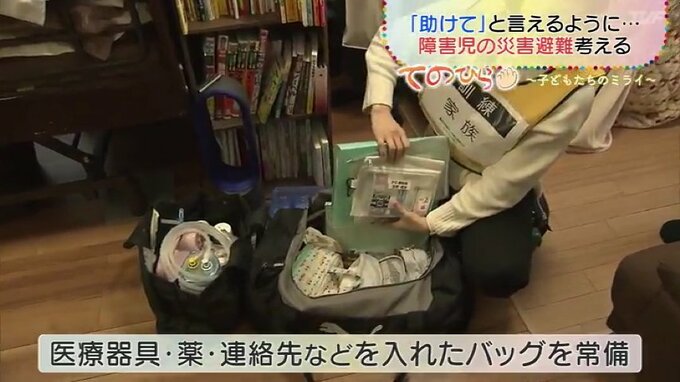

笠間さん「これが吸引機セット、これがいつも持っているバッグです」

災害に備え、笠間家では医療器具や薬、連絡先などが入ったバッグを常備しています。こうした日常を初めて見る参加者も少なくありません。

参加者「今回持ち出す物品は、避難所に滞在してどのくらいを想定していますか」

笠間さん「一晩は全然乗り越えられます」

理恩さんとともに、避難所までの道のりを歩いた参加者に、笠間さんたちの思いは、届いたようです。

参加したいわき市の職員「そこの坂道を、これだけの時間をかけて移動するというのは、なかなか難しいのかなというのが実感です」

今回の訓練を受けて、いわき市では災害時に支援が必要な人の避難の運用を見直しました。これまでは一般の避難所へ一度避難した後、必要に応じて福祉避難所に振り分ける運用でした。今後は、支援が必要な人を事前に把握したうえで、直接、福祉避難所に避難できるよう検討を進めています。

また、地域でも…。

民生委員・猪狩信一郎さん「こういう重症の方がいらっしゃるというのが、わからなかったんですよね。今回参加してみて、やっぱり支援というのが必要なんだなと感じました」

訓練を終えて、笠間さんは次のように振り返りました。

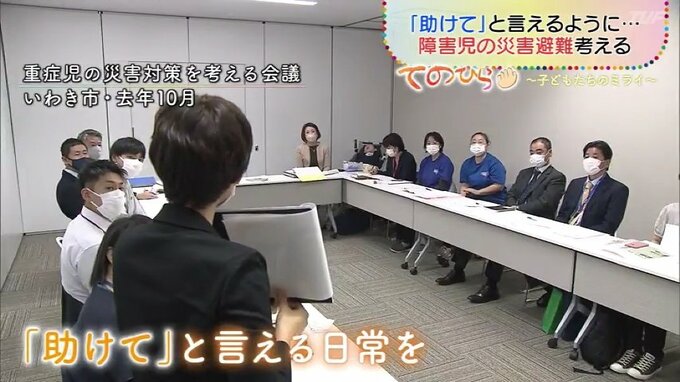

笠間さん「どりーむずだけで考えるというよりも、やっぱり行政やほかの事業所だったり、学校や地域だったり。一緒に考えるのが大事だと思う。私たちだけでやっても意味がないわけではないですけど、避難の場所を確認して、物品を確認して、連絡先の電話番号を確認するぐらいで止まってしまう。そうではなくて、あと一歩、先へ行くには、そこに住んでいる地域の方と結びついたり、行政の方と顔の見える関係になっているのがとても大事」

地域の問題としてとらえるきっかけとなった今回の取り組み。笠間さんは、こう結びました。

笠間さん「思い切って声を上げてよかったなと思いました」