災害が起きたとき、障害のある子どもをどう避難させるのか。2019年の台風19号で被災したあと、考え続けてきた福島県いわき市の障害者施設「どりーむず」の取り組みです。

実際に歩いてわかった 困難な道のり

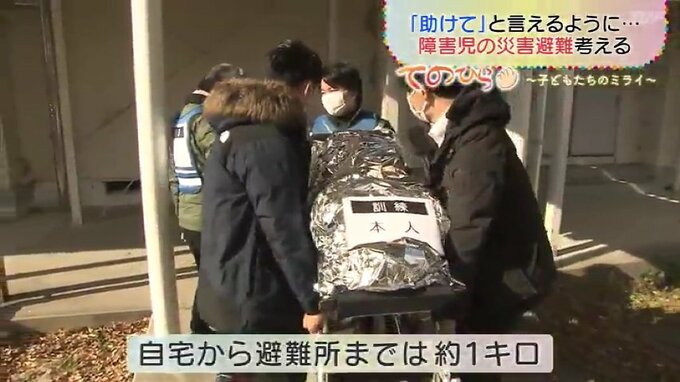

去年12月のいわき市平。急こう配の坂道を、バギーと呼ばれる車いすと呼吸器をつけた台車を押して進む人たちがいました。

「車来ました!」

住宅街の狭い道ですが、幹線道路の抜け道になっていることもあり、交通量は少なくありません。車種によっては、対向車が徐行しながらすれ違う道を、20人ほどが進んでいきます。

これは、災害のとき、重い障害のある子どもをつれて、徒歩で避難所まで避難することを想定した訓練です。

「呼吸器が溝にはまって大変かもしれない」

道路に出てすぐ、わかったことがありました。呼吸器の台車は、病院の平らな床を転がすために設計されているため、道路では思うように進みません。わずかな溝にも、車輪がはまってしまいます。

呼吸器とともに進むバギーに乗っているのは、笠間理恩さん(12)。心身に重い障害があり、自分で体を動かすことができません。冬の寒い日だったこともあり、災害用のブランケットを羽織り、スタッフが体調を観察しながら、訓練が続きます。

訓練に参加したのは、医師や看護師、福祉関係の事業所のスタッフに加え、市役所の職員、医療機器メーカーの社員など20人以上。すべて、理恩さんのケアに関わる人たちです。

バギーと理恩さんの生活に欠かせない呼吸器を押しながら、避難所となっている小学校までの道のりを歩きました。

見慣れた風景がまるで違って見える

「これは通れないですね」

ガードパイプの内側に立つ電柱。バギーは歩道を通り抜けることができません。ふだん見ている風景が障害を持つ人にとって、どれほど困難かを身をもって、知る時間になりました。

「ここまでで時間何分ですか?」

「33分」

理恩さんの自宅から一時避難所に指定されている小学校までの道のりはおよそ1キロ。大人であれば15分ほどの距離ですが、時間は倍以上かかりました。

到着してからも課題は次々に出てきます。避難所として指定されている体育館には50センチほどの段差がありました。理恩さんを乗せたバギーの重さは40キロ。大人3~4人で持ち上げなくてはなりません。

災害のときは、道路条件はもっと悪いだろう。車も使えなかったら…。そんな会話もあちこちで聞かれました。子どもを連れて、保護者が一人で避難するのはあまりにも現実からかけ離れている。参加した人はみな、そう感じました。