G7デジタル・技術大臣会合が開かれ、対話型AI「ChatGPT」など、AIの規制のあり方について議論が交わされました。AI規制をめぐって日本と欧州との温度差が表面化しました。会合では、こうしたデジタル化を支えるインフラ「海底ケーブル」についてもその重要性が確認されました。

G7「AIの悪用に反対」日本はなぜ“前のめり”?

小川彩佳キャスター:

G7でデジタル技術大臣会合が開かれ、人工知能AIについて話し合われました。

山本恵里伽キャスター:

その会合では対話型AI「チャットGPT」などAIの規制のあり方を議論し、民主主義や人権を脅かすAIの悪用には反対するなどの閣僚宣言をまとめました。

小川キャスター:

悪用に反対という強い言葉での宣言に見えますが、星さんはどう思われますか?

TBSスペシャルコメンテーター 星浩氏:

今回、日本はもう少しAIの活用に積極的な宣言にしたかったのですが、ヨーロッパの方は規制を強めたいという考えが非常に強いので、最終的にはトーンダウンし抑えた形になったということですね。

山本キャスター:

その各国の温度差というのを見ていきたいんですが、まず日本は、対話型AIチャットGPTの開発トップといち早く会談するなど、AIの活用に前向きです。一方、チャットGPTが誕生したアメリカでは、AIの利用に関する規制案を検討。そしてEUは、イタリアでチャットGPTを一時使用禁止にするなど規制に積極的となっているんです。

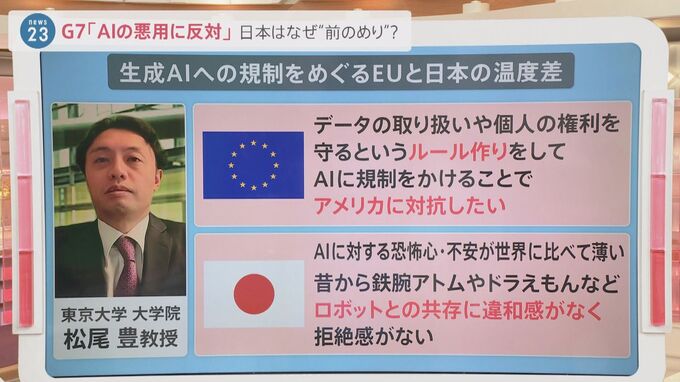

この温度差について、AI研究の第一人者、東京大学の松尾教授はこのように話をしています。EUは、データの取り扱いや個人の権利を守るというルール作りをして、AIに規制をかけることで、アメリカに対抗したい考え。

日本は、AIに対する恐怖心・不安が世界に比べて薄い。昔から「鉄腕アトム」や「ドラえもん」などロボットとの共存に違和感がなく、拒絶感がないということなんですね。

星浩氏:

違和感がないというのはあるかもしれませんけど、日本はやっぱり先進国の中でも成長戦略が遅れてまして、生産性もずいぶん後塵を拝してるんですよね。そこでAIを成長戦略の起爆剤にしたいということもあって、若干アメリカのAI企業に足元を見られていたり、ヨーロッパの方からも、「ちょっと前のめりに過ぎるんじゃないか」という見方も出ています。

山本キャスター:

また、星さんがG7技術大臣会合の中で注目したポイントは、議長国の日本から西村経済産業大臣、河野デジタル大臣、松本総務大臣、3人の大臣が出席したという点です。

小川キャスター:

各国は1人や2人の中、日本は3人ですよね。

星浩氏:

デジタル庁は菅政権のときに、省庁の縦割りを排除するんだということで作られたのですが、結局、経産省も総務省もやっぱり我々も噛みたいんだと、縄張りをちゃんとを維持したいんだということもあって3人の大臣が顔を揃えるという異例な形になったわけです。外国からすると、日本はどこの大臣を窓口にすればいいんだと、という戸惑いも出ているんですよね。

小川キャスター:

そして今回のG7大臣会合では、こうした急速なデジタル化を支えるインフラについても議題となりました。

山本キャスター:

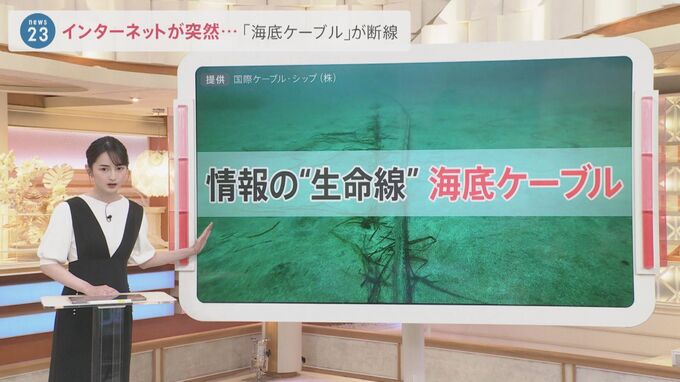

閣僚宣言では、高度な安全性と強靱性が求められるとされたインフラの一つが、海底ケーブルです。海外とのメールやインターネットのやり取りなど、国際通信を支える情報の生命線。このケーブルを巡って台湾ではトラブルが発生、インターネットが突然使えなくなりました。