5月8日から、新型コロナが「5類」に移行します。私達の日常はどのように変わっていくのでしょうか。現状と今後の課題を、東北大学大学院 小坂教授に聞きます。

5月8日から「5類」に 現在の状況は

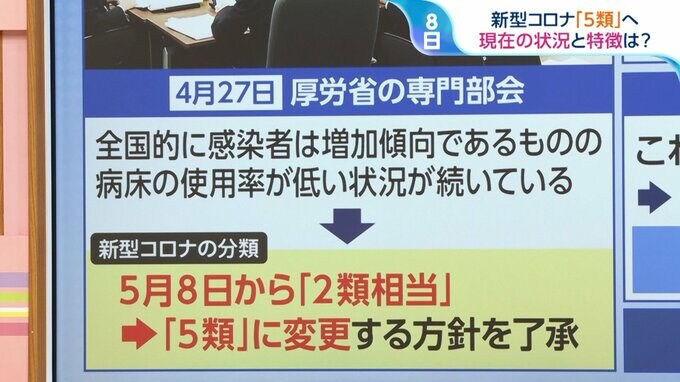

4月27日、厚労省の専門部会で

全国的に感染者は増加傾向ではあるものの、病床の使用率が低い状況が続いているということで、新型コロナの分類を5月8日から、「2類相当」を「5類」に変更する方針が了承されました。

4月28日に行われた東京都のモニタリング会議では、7日間平均の新規感染者数が5週連続で増えています。ゴールデンウィークで接触も増えることから、当面感染拡大が続く可能性は高いとしています。

ウイルスのゲノム解析では、これまで主流だった「BA.5」から「XBB.1.5」に44.3%の割合で置き換わっており、症状は、激しい咳、頭痛、腹痛などが挙げられています。ただ、比較的症状は軽いとみられています。

東北大学大学院 小坂健教授:

全体としてはかなり低めに抑えられてきていますが、やはり人の移動や接触に伴ってちょっとずつ増え始めているという感じですね。ただ、医療現場では入院する患者さんたちは多くなっていないので、比較的落ち着いているといった状況です。

ーー5月の8日から5類に変更することは問題ないのでしょうか?

小坂教授:

そうですね。医療を普通に戻していく。病院と開業医の連携を行政を通さずにやっていく、普通の状況に戻していくということだろうと思いますね。

一番大きいのは、全数把握ができなくなって定点把握になることですが、全体の感染者数がわからなくても、上がったり下がったりは分かります。

インフルエンザだと、学校の欠席者数や、薬がどのくらい処方されているかなどの情報も使っているので、そういうものを組み合わせてうまく情報を共有できれば、対応できるんじゃないかと思っています。

ーー定点把握の発表はどのぐらいのペースになるんですか?

小坂教授:

週1回です。多くが小児科なんですけれども、全国で5000くらいの定点医療機関が、「先週何人いました」というのを翌週発表します。1週間遅れ、場合によってはもうちょっと遅れての発表になると思います。

「5類」移行後、53%が「マスクを着ける」と回答

「5類」移行について、JNNの世論調査があります。

Q.「5類」移行後のマスク着用について

できるだけ着ける・・・53%

できるだけ外す・・・24%

Q.コロナ前の生活に戻るか

思う・・・31%

思わない・・・61%

コメンテーター 渡辺満里奈:

子どもたちの学校も、マスクは個人の判断になっていて、していない子もだいぶ増えてきた。世の中の流れとしては普通の生活になっていくんだと思うんですけど、今までみたいに「ちょっとした風邪だからもう会社に行っちゃおう」とかではなく、個人個人が気をつけて感染対策をしていくしかないなと思っています。

弁護士 八代英輝:

弱毒化している傾向があるとはいえ、依然として基礎疾患のある方や高齢の方にとって脅威となる状況は変わらないと思います。それぞれの方が置かれた状況に応じて臨機応変に対応していくことが必要だと思います。