「4.4組に1組」…これは『不妊』の検査や治療を受けたことのある夫婦の割合。日本産婦人科学会は「妊娠を望む健康な男女が避妊をせず性交しているが1年間妊娠しないもの」を「不妊」と定義しています。不妊治療を取り巻く状況の今とこれから、そして不妊治療当事者の声から見えてきた課題をお伝えします。

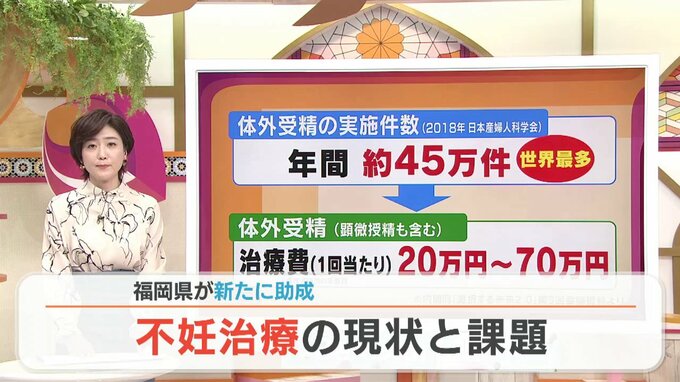

国内の体外受精の実施件数は、年間およそ45万件とされていてこの数字は世界最多となります。内閣府の資料によると不妊治療の平均費用は体外受精でおよそ20万円から70万円。しかし、1回の治療で妊娠に結び付くとは限りません。ですのでかなりの経済負担になります。

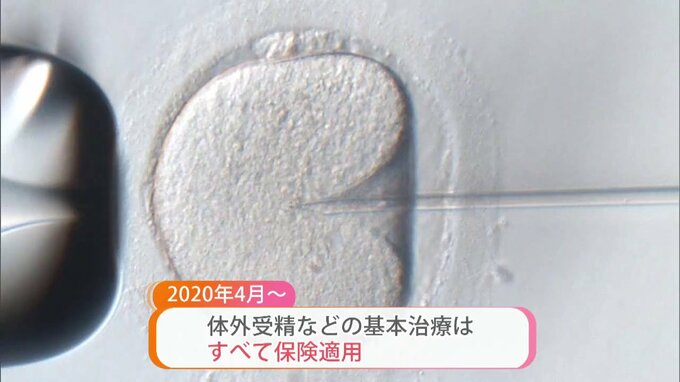

こうした中、少子化対策として昨年4月から人工授精や体外受精などの不妊治療が保険適用になりました。

先進医療については、今も保険適用外ですが、国が認め保険診断と併用可能な11の治療について、福岡県は今年度から費用を一部負担することを決めました。

福岡市天神の井上善(いのうえぜん)レディースクリニックには、年間およそ450組の夫婦が不妊治療のために受診しています。この日、受診していたのは結婚9年目、35歳の女性で、今年に入って不妊治療を始めたそうです。

「1人目の子供が小学生になるので2人目を希望しているができない。費用は前は保険が適用されていなかったので高額になると思っていたが、(今は)保険適用なので思っていたより負担がない」と話していました。

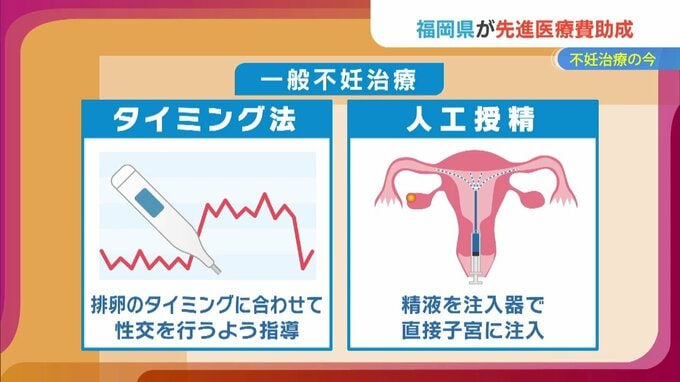

一般不妊治療と呼ばれるのが、排卵のタイミングに合わせて性交を行うタイミング法や、精液を子宮に注入器で直接注入して妊娠を図る人工授精。

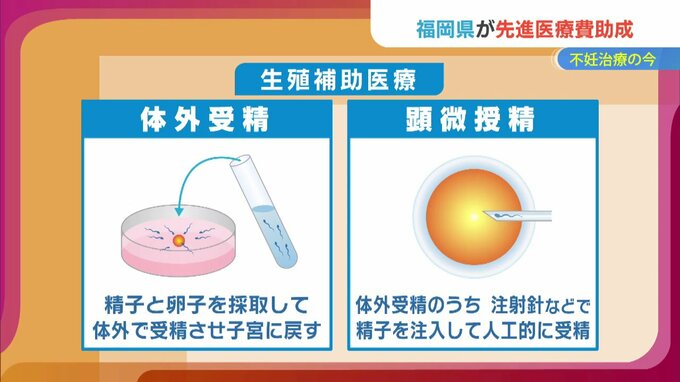

それでも妊娠しない場合、体外で受精させた受精卵を子宮に移植する体外受精、人工的に注射針などで精子を卵子に注入して受精させる顕微授精と、高度な治療に進んでいきます。治療費は、一般不妊治療であれば1回につき数千円から3万円ほどですが、体外受精や顕微授精になると1回20万円から70万円ほどかかります。