日本一大きいといわれる道祖神が長野県内にあります。

この道祖神に地域の繁栄を願う祈願祭が19日に開かれました。

長野県佐久市の観光協会が開いた祈願祭。

柳田市長や商工会などが玉ぐしを奉納したのは、その名も「むらおこし道祖神」です。

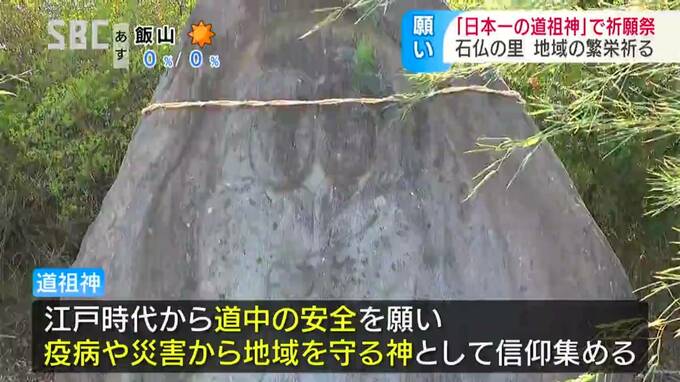

縦2.3m、横2・2m、重さは7トンで、日本一大きい道祖神といわれています。

1986年、今から36年前に、地域の活性化のために商工会が建てたものです。

むらおこし道祖神が建つ望月(もちづき)地区は『石仏(せきぶつ)の里』と呼ばれ、道祖神や祠などが、地区内に3000基以上あるといわれています。

こちらは「百番観音石仏群(ひゃくばんかんのんせきぶつぐん)」。

山肌に、100体もの観音像がたたずんでいます。

明治の初めに、近隣の住民が様々な願いを込めて作ったとされ、多くの庶民が手を合わせたといわれています。

熊野神社の参道にある「片手合掌(かたてがっしょう)道祖神」。

頭にかぶっている三角の烏帽子(えぼし)は神道をあらわし、片手での合掌は仏教をあらわすとされ、全国的にも珍しいといわれる神仏習合(しんぶつしゅうごう)の石仏です。

古い道の辻や村はずれの道端にまつられた石仏の数々。

中でも道祖神は、江戸時代から、道中の安全を願い疫病や災害から地域を守る神として信仰を集めてきました。

仲睦まじく手を握りあった男女の神様が地域をそっと見守ります。