生きるために医療的な措置が必要な「医療的ケア児」とその家族を支援するため、支援法が施行されてから1年半余りがたちました。

医療的ケア児を支える家族の思いを取材しました。

古畑裕隆さん、33歳。

長和町の自宅で5月、医療的ケア児のための店「フルサポ」を始めます。

スロープやリフトなどがついていて、車いすを載せられる「福祉車両」。その改造を手掛けます。

■古畑さん「(これは)一般的な福祉車両になります。うちの子は寝たきりなので…うちのこどもが使っている車いすになるんですけど けっこう大きいんですよね こういうような形で乗るようになっているんですけど」

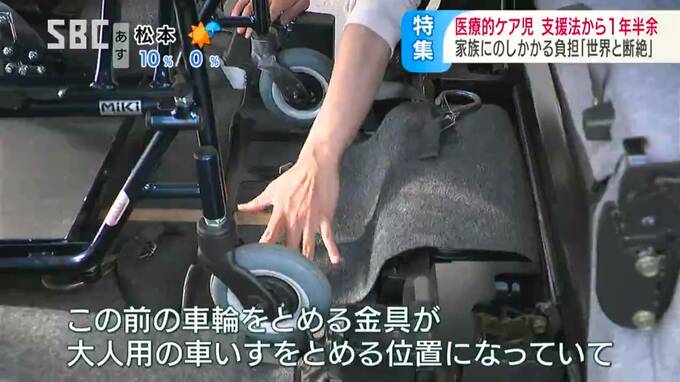

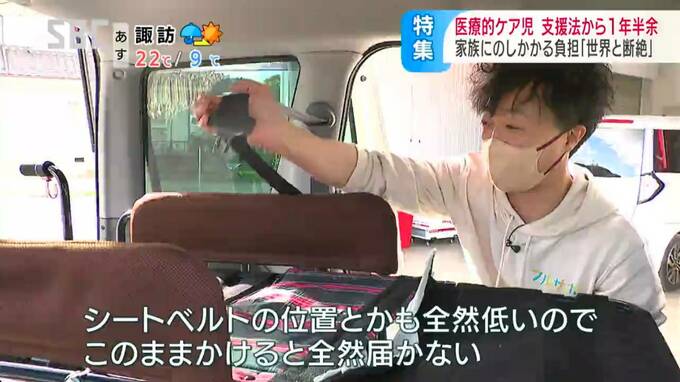

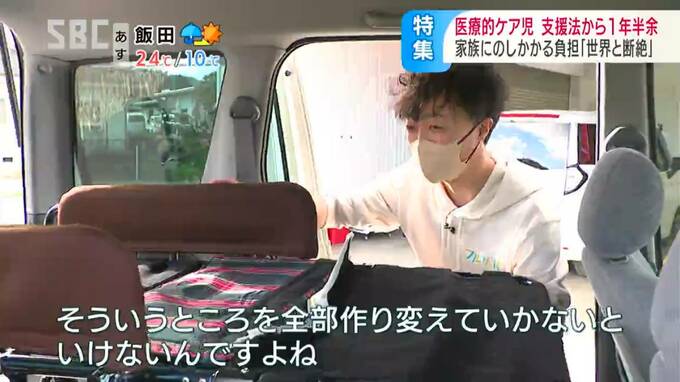

■古畑さん「(一般的な福祉車両は)前の車輪をとめる金具が大人用の車いすをとめる位置になっていて、幅が大きいので はまらないんですよね シートベルトの位置とかも全然低いのでこのままかけると全然届かない そういうところを全部作り変えていかないといけなんですよね」

子どもが乗る車いすは症状や年齢によって形や大きさも様々。

固定できずに載せられないことがあったり、医療機器に必要な電源を備えていなかったりと、福祉車両はもとより、一般的な車に医療的ケア児を乗せるためには手を入れる場合が多いといいいます。

■古畑さん「こどもたちや育てている家族の方が苦労されているので、家族がみんな楽しく移動できる 少しでも楽に移動するような形がとれればなと思っています」

自動車整備の専門学校を卒業したあと、販売店で整備士として働き、現在は、父親から継いだ自動車保険などの代理店を営む古畑さん。

フルサポを始めようと思ったきっかけは息子の誕生です。

蒼空(そら)くん、4歳。

出生時に低酸素状態が長く続いたため、脳性麻痺となりました。

体をほとんど動かせず、寝たきりです。

■古畑さん「もう本当にその時は肩を落としたというか言葉にならないというか。どうしてというような状況で たまたま別の症状でこども病院に妻が入院していて、すぐに対応してもらったので なんとか命だけは助かることができたんですけど」

飲み込む力も弱く、唾液や痰がのどにつまり 窒息のおそれがあるため、医療機器を使った吸引が必要です。

■古畑さん「緊張していたり、怒ったり泣いたりしていると多いですね…吸引するよ…」

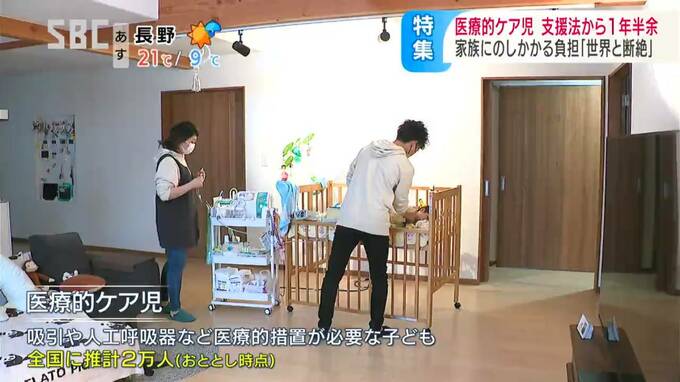

胃に直接食事を注入したり人工呼吸器をつけたり、こうした処置が必要な子どもは医療的ケア児と呼ばれています。

厚生労働省によりますと、在宅の医療的ケア児はおととし(2021年)時点で推計およそ2万人。

新生児医療の発達で救われる命が増え、10年余りでおよそ2倍に増えています。

県内では、2019年に行われた県の調査で、少なくとも508人が確認されました。

■古畑さん「(吸引を)30分に1回 ひどいときは10分に1回 常にやっているときがあるし、私も仕事を休むわけにはいかないので、その間はずっと家庭で妻が見ているのでどうしても負担が大きいんですよね」

おととし、国は、医療的ケア児とその家族を支援するため、医療的ケア児支援法を施行。

医療的ケア児が家族の付き添いなしで通えるように、希望する保育や教育施設などに看護師や保健師などを配置することなどを求めています。

一方で、妻の若菜(わかな)さんは、医療的ケア児を一時的に預けられる施設がまだ足りていないと話します。

■若菜さん「施設自体がないので受け入れる場所がない 増やしていこう、というところだとは思うんですけど 週1回だけツルヤとかに買い物出るんですが、それすら心配で出れなかった時に 家に引きこもっているので世界と断絶(されている気持ちだった)」

2019年の県のまとめでは、ケア児が利用している一時預かりのサービスは、

未就学児が療育や自立のための支援を受ける児童発達支援施設で25パーセント。

小・中・高校生が学校後や長期休暇中に通う、放課後等デイサービスは39パーセント。

介護疲れや冠婚葬祭など、一時的に在宅介護が困難になった場合の入院や短期入所が33パーセント。

いずれも利用率は半分にも届いていません。

県によりますと、現在は放課後等デイサービスの数が増え、保育園での受け入れも始まっています。

しかし、ケアの担い手不足で受け入れができないケースも多いといい、支える人材の育成が急務となっています。

■古畑さん「順調に大きくなってるんだなと…メリーさん(お気に入りの遊具)もいずれ卒業するようになるのかなと。成長のスピードはゆっくりなんですけど着実に大きくなっていて。本当にありがたいなって」

支援法の施行から1年半余り。

負担を抱える家族に寄り添った支援が求められます。