カンボジアを拠点にしていた詐欺グループも“電子マネー”を要求する手口で被害者から金をだまし取っていたとみられています。

電子マネーを要求する詐欺が急増する中、対策について解説します。

急増する“電子マネー” の特殊詐欺 被害額は1年間で10億円ほどに

井上貴博キャスター:

テーマは“詐欺の手口を知ることで自分を守る”です。

この5年間で10倍に被害額が膨れ上がっている詐欺の手口があります。

その1例を紹介します。

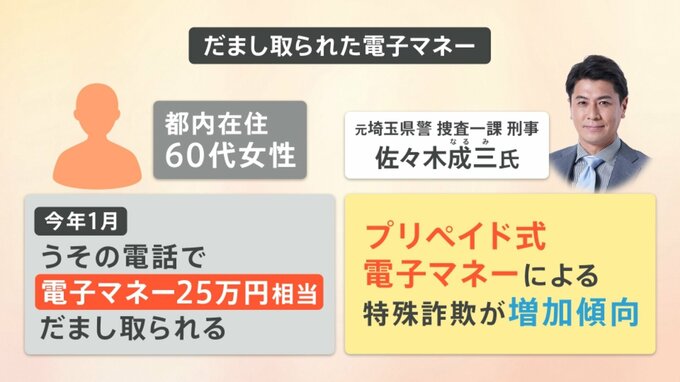

都内在住の60代の女性が2023年1月、うその電話で電子マネー25万円相当がだまし取られました。

元埼玉県警捜査一課・佐々木成三さんによると、プリペイド式電子マネーによる特殊詐欺が増加傾向にあるということです。

5年前ぐらいには1年間の被害額が約1億円だったものが、最新のデータだと1年間で約10億円に被害額が膨れ上がっています。それがプリペイド式の電子マネーによる詐欺被害です。

“電子マネー”での特殊詐欺の手口は? 「番号を聞き出す詐欺に注意」

この電子マネーをどう買わせるのか。パソコンやスマートフォンなどの画面上に

「料金が未納」

「有料動画の閲覧履歴があります」

「裁判にします」

など、自分に身に覚えがなくてもこういったものが出てくると、ちょっとドキッとしてしまいます。

この請求に対し、「電子マネーで支払ってください」という反応が“みそ”になります。

電子マネーを購入するためには、基本的にコンビニエンスストア、ドラッグストアなどで販売していて、イメージとしては板状のものが並んでいます。

大きさにすると、カード型のような小さいものもあれば、カード型より一回り程度大きなものもあります。

金額が定額型のものや、1000円~10万円チャージして金額を選べるタイプもあります。

そして、裏返すとID(番号)とバーコードが付けられています。この裏面に「※番号を聞き出す詐欺に注意してください」と表記されるようになりました。コンビニエンスストアでは、店員が購入金額が2万円、3万円を超えるときには、「お客さん、これ詐欺ではないですよね?」と声掛けをするお店も増えています。

電子マネーの裏にIDがあり、犯人・犯罪グループとしてはこのID番号をいかにして聞き出すかというところに尽きるわけです。

電子マネー(例:2万円)のIDを何とか聞き取って入力すれば、外部から電子マネーの2万円を入手することができるという仕組みになります。