(スタジオ)

みなさんは、「ファーブル昆虫記」読んだことありますか?幼少期に読んだことある人も多いのではないでしょうか。ファーブルが書いた本でも取り上げられている昆虫の不思議な行動の一つに「死んだふり」があります。

「進化論」で知られる英国の生物学者・ダーウィンも関心を持っていたという、この「死んだふり」。岡山大学の研究チームが、身近なある害虫の「死んだふり」について、北の地域ほど「死んだふりをしている)時間が長い」という研究結果を発表しました。世界初という研究です。

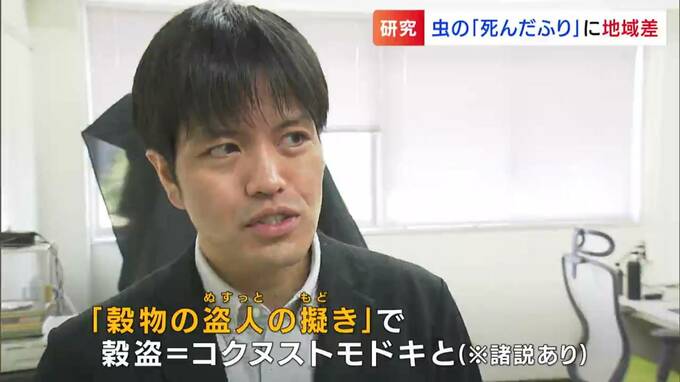

(岡山大学学術研究院 環境生命科学域 松村健太郎研究助教)

「こちらの虫は “コクヌストモドキ” という名前の虫になります」

「米とか小麦粉を食べる害虫として知られておりまして、『穀物の盗人のもどき』で穀盗=コクヌストモドキと(※諸説あり)」

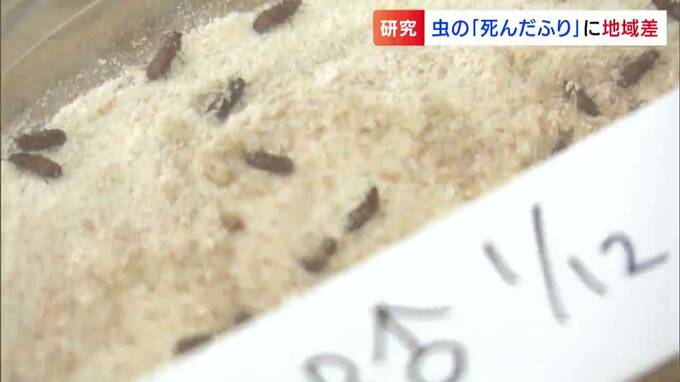

体長5ミリほどのコクヌストモドキは、私たちが食べる米や小麦粉を食い荒らすいわば厄介者。世界中に分布する害虫ですが、岡山大学の松村健太郎研究助教のチームは、この虫に関する世界初の研究結果を発表しました。

(岡山大学学術研究院 環境生命科学域 松村健太郎研究助教)

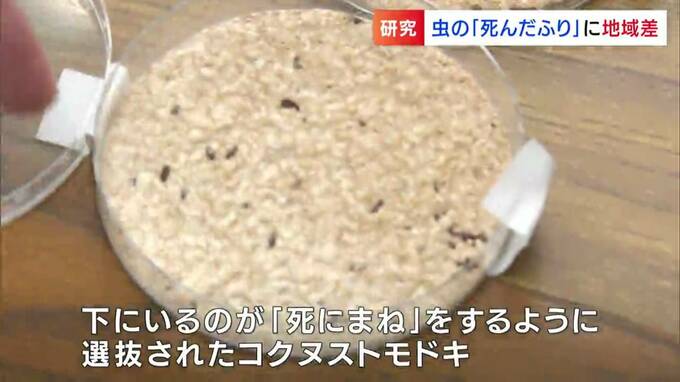

「上が『死んだふりを行わないように』選抜された系統のコクヌストモドキ。下にいるのが、『死んだふりをするように』選抜されたコクヌストモドキです」

昆虫が身を守るために行う「死んだふり」。コクヌストモドキと近い種の虫と、天敵のクモを同じ容器に入れた実験でも、その動きが確認できます。

(岡山大学学術研究院 環境生命科学域 松村健太郎研究助教)

「天敵のハエトリグモがジャブをして、相手の様子を見るんですけど。その時に“死んだふり”をすることで、捕食者が見失ってしまう」

動いたものを餌と認識するクモの習性に対し、「死んだふり」をすることで、捕食者に「餌」として認識されないという行動です。

(岡山大学学術研究院 環境生命科学域 松村健太郎研究助教)

「『捕食回避戦略』というのは進化にとってとても重要。何でかというと『食べられてしまったらそこでおしまい』なので、捕食をいかに回避するかは、生物の進化に重要な要素」

研究チームは、種の存続のために重要な行動原理解明のため、全国38か所のコイン精米機からコクヌストモドキを採集。棒でつつくなどの刺激を与えたところ。。。

・「死んだふり」をする個体は、緯度が北上するほど回数が多く

・「死んだふり」の持続時間も長くなることがわかりました。

生物の形質が緯度と共に変化する、「緯度クライン」があると明らかにしたのです。

(岡山大学学術研究院 環境生命科学域 松村健太郎研究助教)

「多くの動物種で見られるような『死んだふり』という一般的な捕食回避行動が、緯度によって変わっている。このことを示したのは今回が初めて。大きなインパクトがあるのではと思います」

ほかの動物でも未解明部分が多かった、『死んだふり』の謎に迫る研究結果です。3月29日には、英国王立協会の国際雑誌「BiologyLetters」に掲載されるなど、注目を集めています。

(岡山大学学術研究院環境 生命科学域 松村健太郎研究助教)

「この『死んだふり』という行動は、コクヌストモドキだけではなくて哺乳類や爬虫類・鳥類・魚類など幅広い動物分類で見られる『普遍的な・一般的な捕食回避行動』として知られています」

「環境の変化に敏感に反応して進化しているということが、今回の研究結果から示唆されました。なのでコクヌストモドキだけではなくて、その他の動物種においても同様の結果が得られるのではないかと期待しています」

【解説】

緯度が北の方が「死んだふり」をする時間が長くなった要因について、松村助教は「捕食者を含め、動物は体の大きさが高緯度(寒冷地)の方が大きくなる傾向があり、場所によってばらつきはあるが、北に行くほど捕食者による攻撃の危険性が高いからではないか」と推察しています。

「緯度クライン」が確認されている生物は、他に朝鮮半島に分布するオサムシの仲間などがいます。

いまだ謎の多い昆虫や動物の行動ですが、我々の身近にいる小さな厄介者が世界を驚かす発見への、大きな一歩になるかもしれません。