日本銀行が新体制で始動。10日、新総裁の植田和男氏は「物価安定の達成は積年の課題」と延べた一方で、「そう簡単な目標ではない」との認識を示しました。

植田新総裁「物価の安定達成に向け、理論・実務の両面で尽力したい」

本格的な業務を開始した日本銀行の植田和男新総裁。岸田総理と面会し、辞令交付を受けました。

戦後初の経済学者出身の総裁。10日夜、就任後初の会見を開き、今後の金融政策について話しました。

日銀が目指す賃上げを伴った形での2%の安定的な物価上昇について…

日本銀行 植田和男新総裁

「25年間、物価の安定達成は積年の課題。物価の安定達成というミッションの総仕上げに向け、理論・実務の両面で尽力したい」

黒田前総裁が10年かけても達成出来なかった難題に、植田新総裁がどのように挑むのかが課題です。

植田新総裁

「現状の経済物価金融情勢を鑑みると、現行のYCC(イールドカーブ・コントロール)を継続することが適当である」

これまで日銀が実施してきた大規模な金融緩和を、今後も継続するとした植田新総裁。しかし、市場は黒田前総裁の路線をそのまま継続するとはみていません。

黒田日銀のもと、長期化した大規模金融緩和の”副作用”が大きくなりすぎているからです。

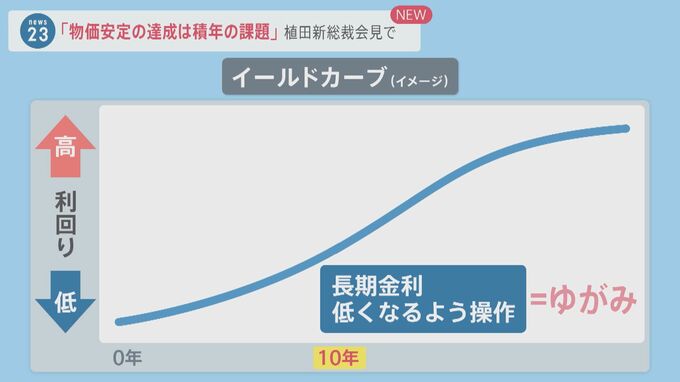

副作用の一つとしてあげられているのが、イールドカーブ・コントロール(長短金利操作)による”ゆがみ”です。

イールドカーブとは、国債の利回りの変化を示した曲線です。通常、返済まで期間が長いほど、国の財政悪化などの問題が起きるリスクが高いとして、利回りは上がります。このため、返済までの期間に応じてイールドカーブは右肩上がりの曲線になるのです。

日銀は、住宅ローンなどの固定金利に影響する長期金利をコントロールする政策も導入しており、長期金利の指標となる10年物国債の利回りを、低くなるように操作しています。

これがイールドカーブの「ゆがみ」といわれています。

企業は、国債の利回りを基準にして社債を発行するため、この”ゆがみ”があることで適正な資金調達ができなくなるなどの悪影響が出ていました。

植田新総裁

「どんな状況でも、すぐに短い時間で2%を達成されるかというと、過去の経験を見ているとそうではない。そう簡単な目標ではないということは認識している」