西日本豪雨による肱川のはん濫、そしてもたらされた大きな被害。きっかけとなったのは、ダムの緊急放流でした。運用の見直し、そして流域で続く改修工事。ダムは、人々の命と暮らしを守ることができるのか。現場の今を取材しました。

(2022年7月7日放送)

◇◇95年間眺めてきた肱川のうつろい

(野村ダムの近くに住む女性)

「自慢じゃないが95歳。(すごいお元気じゃないですか)95歳と言ったら病院の先生もたまげている、ははは」

野村ダムから、およそ700メートル下流に住む女性。この場所で95年間、肱川を見守ってきました。

◇◇ダムができてからはなくなった水没

(野村ダムの近くに住む女性)

「(ずっとここに住んでいる?)ここで生まれて、ここで育った。生まれがそこ。昔は、ダムが無かったから、大雨になったら、橋が流れたり、お寺の下まで水がつかったり、神社もつかったり、子供の時分にはあった。ダムができてから、そういうことはなくなった」

野村ダムを望む、肱川ダム統合管理事務所。

西日本豪雨の教訓から、野村ダムと、その下流の鹿野川ダムの運用が、ここに集約されました。

肱川流域のダムをコントロールする中枢です。

◇◇放流の可能性に備える

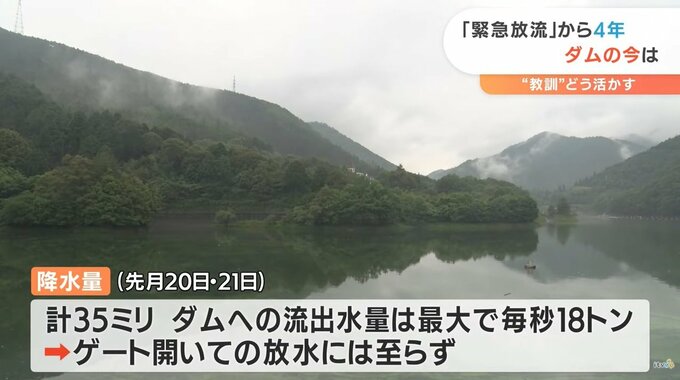

梅雨空の先月21日。

南予には大雨注意報が出ていました。

事務所の職員は、降雨予報をにらみながら、夜遅くまで待機していました。

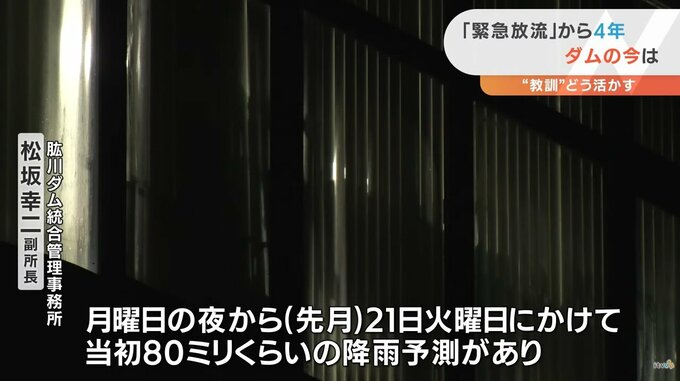

(肱川ダム統合管理事務所・松坂 幸二副所長)

「月曜日の夜から、21日火曜日に掛けて、当初80ミリくらいの降雨予測があり、場合によっては『コンジットゲート』での放流の可能性があるとして、検討していた」

このとき降った雨の量は35ミリ。

ダムに流れ込んだ水は、最大で毎秒18トンに達しましたが、ゲートからの放水が必要となる量には至りませんでした。