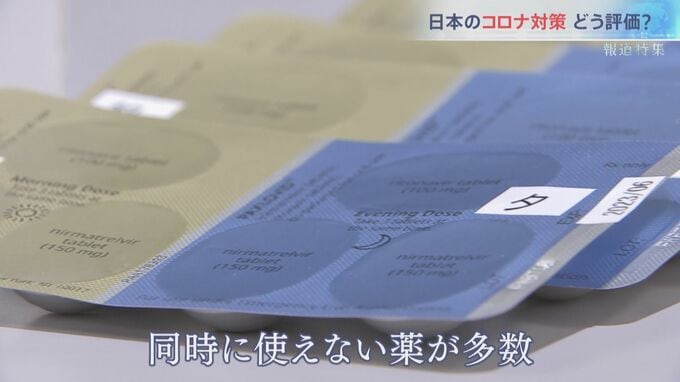

「同時に使えない薬が多数」新型コロナ治療薬「パキロビッド」の課題とは?

ーーパキロビッドについて日本では飲み合わせが大変で忌避されていますが?

コロンビア大学附属病院 加藤友朗 医師

「アメリカでも一緒で、他の薬との飲み合わせが大変。結局どちらが重要かで、その他の薬の方をやめても良い。やめることができない薬の場合はダメだが、やめることによって問題のない薬をやめる。副作用の大きな問題がないのであれば逆に使ってしまうということですね」

アメリカから日本のコロナ政策を見てきた加藤医師。時に、同調圧力となりがちな意識の持ち方を変えるべきだという。

コロンビア大学附属病院 加藤友朗 医師

「医療従事者がストイックな生活を続けなきゃいけないことを強要していく社会というのは、もうこれを契機に完全にやめないといけない。

やめると同時にもう1回、今まで3年間を振り返って、医療従事者の本当に大変さと労をねぎらうということをもう1回できると良い」

日本では、感染対策を担ってきた専門家を批判する声も上がった。

コロンビア大学附属病院 加藤友朗 医師

「責任者を糾弾するというのがあって。これを止めないとコロナのクラスターに関しては。責任者が出てきて謝るというのはもうやめた方が良い。インフルエンザで集団感染があったときにいちいち誰かが責任を取って、記者会見して謝るってことはなかった」

そして、今後のコロナとの向き合い方についてこう話した。

コロンビア大学附属病院 加藤友朗 医師

「自粛風潮があるがどこかでみんなが変えていかないと。こういうこと言うと、コロナを甘く見すぎって言われる人もいるんですけど。どこかで変えないと。

重症感染を経験しているし、コロナの怖いことはよくわかっている。コロナがもう違う病気になってるというのは間違いない。そこをどこまで変えていくか」

新型コロナは5月からインフルエンザと同じ5類になり、感染しても強制隔離されることはなくなる。

大阪大学医学部・忽那賢志教授に聞いた。

大阪大学医学部 忽那賢志 教授

「一番懸念されるのは多くの自治体では、入院調整というのを、自治体が保健所とか県とかが中心になってやっていたのだが、それがなくなるあるいは縮小することで、患者がどこに入院するかとか、そういう調整がうまくいかなくなるということが懸念される。しっかりと準備をしておく必要がある」

医療体制も大きく変わることが予想されるという。

大阪大学医学部 忽那賢志 教授

「今までは確保病床、あなたの病院は、これだけ病床数診てくださいとか、

その代わり空床補償があったりとか、診療報酬がついたりとかしたのですが、そういうものが縮小するので、コロナの病床を診ないという病院が出てくる可能性がある。

そういった混乱をなるべく避けるためには、自治体と病院が事前に調整をしておく必要があると思います」

今後、コロナの感染状況を占ううえで、良い材料もあるという。

大阪大学医学部 忽那賢志 教授

「最近の調査だと、2人に1人ぐらいはもうコロナに感染しているということも、抗体の検査からわかってた。今後、長期的には流行の規模としては小さくなっていけば良いと思っているが、変異株の状況によっては、オミクロンに感染したことがある人でも、次の変異株には感染することが考えられるので、なかなか予想が難しい。

また今後感染者が増えてくると、基本的な感染対策をやってもらう。流行状況によって気をつけてもらいたい」