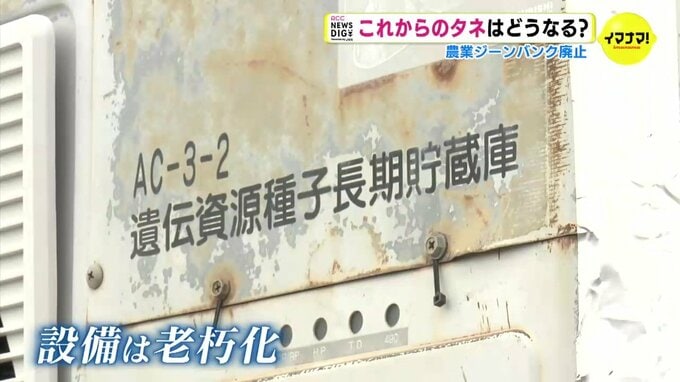

今月末に廃止となった理由は、主に2つ。利用の低迷と施設の老朽化です。

集めた遺伝資源を活用した新品種の開発は予算的にも技術的にも難しくなり、10年前からは研究機関へのタネの配布もなくなりました。農家数の減少とともに「生産者への貸し出しも減った」としています。

広島県 農林水産局 農林水産総務課 和久井淳一 課長

「今、利用されているのが、年間20人くらい。在来品種で飯を食っている人っていうのは、自分でタネ採りをして、自分で合うように、生産方法から何から全部、自分でやれる方々です」

一方で、冷蔵庫などの設備は老朽化しています。

広島県森林整備・農業振興財団 池田浩二 理事長

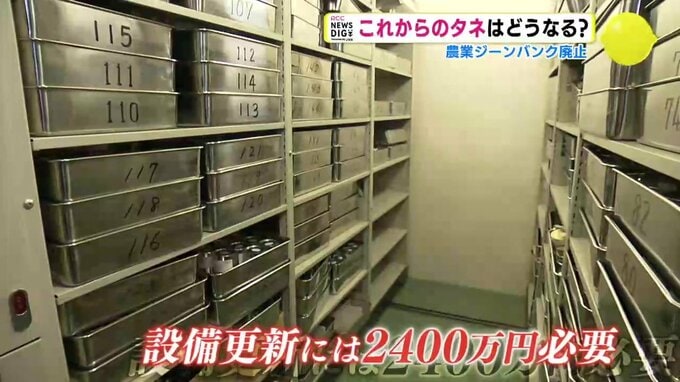

「今のままだと、いつ(冷蔵庫が)ポンと止まって、(タネが)腐っちゃうかもしれませんのでね。で、そうならないうちに大事な、大事なタネですから、どうしても生きたままで将来に(つなげたい)。今、使う人は少ないかもしれないけど、10年後・20年後・100年後にもしかしたらうちのタネの中から『これが、広島県を、日本を救うタネだ!』みたいなのが出るかもしれないので」

冷蔵設備を全て更新するには、およそ2400万円かかるそうですが、それをまかなうあてはありません。

広島県森林整備・農業振興財団 池田浩二 理事長

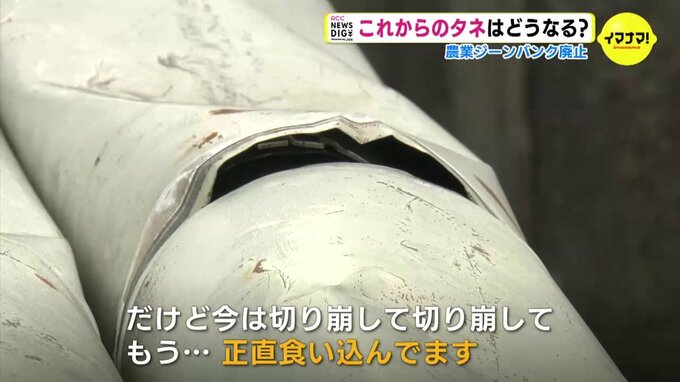

「もうカツカツですよね。財源が特にあるわけじゃないので。基金の運用益で昔はできたんですよ。だけど、今は切り崩して、切り崩してもう…、正直、食い込んでいますよ。だから続けようがないというのが、1つの現実ですよね」