東日本大震災の発生から12年となった3月11日、宮城県内各地で鎮魂の祈りが捧げられました。津波の被害を受け2020年に再建を果たした山元町の寺でも、法要が営まれました。津波ですべてを流された寺が、なぜ再建できたのでしょうか。あるきっかけがありました。

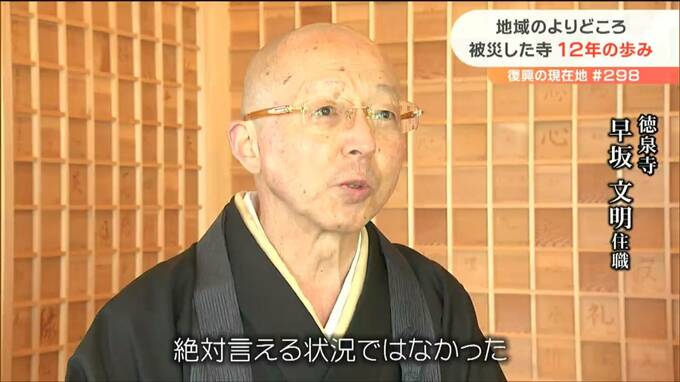

3月11日、山元町の海岸からおよそ300メートルに建つ徳泉寺で、十三回忌の法要が営まれました。

12年前のあの日。徳泉寺では、午後2時半まで檀家らの集まりが行われていて、早坂文明住職も寺で片付けをしている最中でした。

徳泉寺 早坂文明住職:

「2時46分、ものすごく揺れたんです。後片付けもうやってられないという状況でみなさんそれぞれおうちへ戻って。そのあとまもなくここに津波が押し寄せた」

内陸に避難した住職が、寺の様子を見に来ることができたのは、震災発生から一週間後のことでした。

徳泉寺 早坂文明住職:

「車がここに入れなかった、当時は砂浜状態で。こういうふうになにもかもなくなっていた」

高さ15メートルの津波に襲われた徳泉寺は建物、仏具、そして本尊も流されました。徳泉寺があった笠野地区ではほとんどの家屋が流失。74人の檀家が亡くなりました。

変わり果てたまちの姿を目の当たりにした住職は「寺を再建しよう」とはすぐには考えられなかったといいます。

徳泉寺 早坂文明住職:

「檀家さんが100%被災してとんでもない状況で、お寺のために力を尽くしてくださいなんて絶対言える状況ではなかった」

しかし、2020年。全国各地からの支援を受け、徳泉寺はかつてと同じ場所での再建を果たします。

徳泉寺 早坂文明住職:

「感謝と感動の思いでいっぱいです」

寺の再建に大きなきっかけがありました。そのきっかけは。