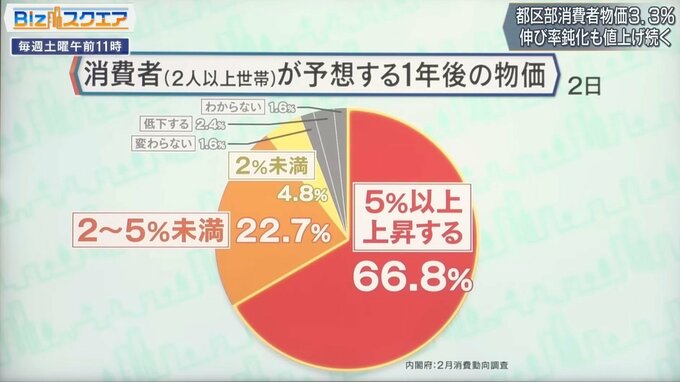

9割の人が物価上昇を予想。現行の政府軽減策は9月まで。追加策は?

それを可能にするのが世の中の雰囲気だが、人々の意識が変わっている。内閣府の消費動向調査で、1年後の物価上昇はどうかと聞いたところ、「5%以上上昇する」と思っている人が3分の2、日銀が目標とする2%以上まで含めると9割の人が上昇すると答えている。

――調査開始以来というすごい数字が出てきている。物価上昇を予想する人がこれだけいるということは、物価上昇は仕方がないと思っているということでもある。この意識の変化が先ほどの企業側の価格設定に影響してきているのか。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「そうは言っても、給料がこれに追いついていくかという問題があって、給料が追いつかないとなると、消費を減らすという悪循環に入ってしまうことになるかもしれないのです」

――今はコロナ明けでサービス消費などを含め、結構消費が活発だが、これが実際に給料が上がるよりも、物価が上がっているということになってくると、景気の腰折れを心配しなければいけない。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「特に、国内産業で生産コストが上がっている人たちが価格転嫁できるのかというと、消費が落ちてくるので、なかなか値段が上げられないということになってしまうのを、なんとか避けなければいけないということです」

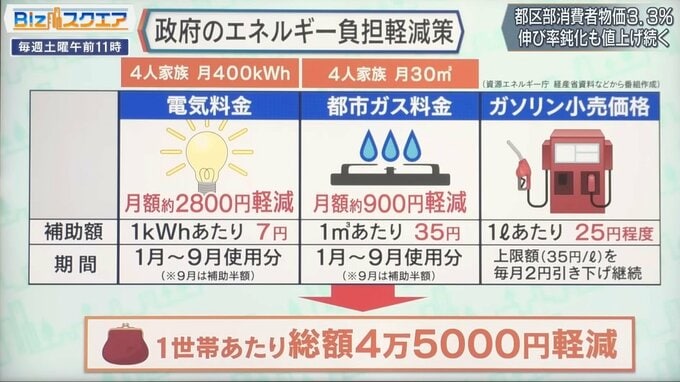

そこで、ちぐはぐなようだが、政府は物価を抑える対策を取らなければいけない。現在、行われているエネルギーの負担軽減策は、電気は月額2800円程度、都市ガスは900円程度軽減されている。この軽減策は9月の使用分までとなっている。

――政府は新しい物価対策の検討を始めたが、現在の対策をもう少し続けられないかということを考えるのか。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「特に、ガソリンも本来は激変緩和措置ということだったので、ある程度のところでやめるはずなのが、結局1年以上続いているわけです。電気代、ガス代も9月となっていますが、実際1回始めてしまうと多分やめられなくなるということだと思います。そうすると、大盤振る舞いしていると財政は赤字が膨らむわけですから、もしかすると、それが円安に繋がってまた物価が上がるということです」

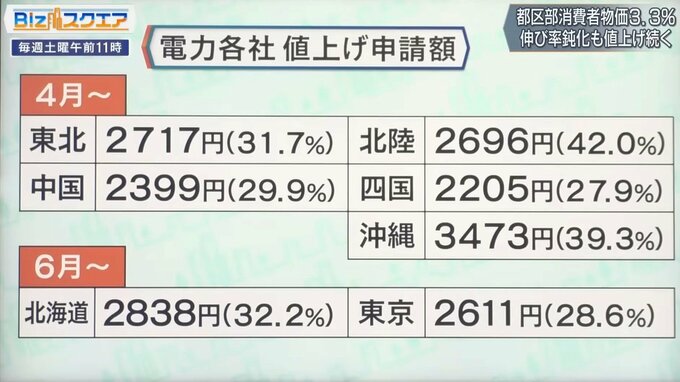

背景にあるのは、電気代の値上げが控えているということだ。電力各社の値上げ申請額を見ると、軒並み3割、4割の値上げとなっている。電気代が補助金で2割下がったことになっているが、3割、4割値上げしたら逆にプラスになってしまう。しかも、9月になって補助金がなくなったら、もっと上がるということになってしまうので追加対策という話になるわけだ。

――時間が経てば値段が元に戻るのならいいが、戻らないのだとすれば、永遠にガソリンと同じように補助金を出し続けるということになりかねない。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「ガソリンだけではなく小麦もそうだし、価格統制のように国が価格を決めていくという政策をやっているわけですが、果たしてそれが今これだけ経済が自由化している中で通用するのかどうかですね。日本だけ特殊なことをやっているような感じになっているのではないかと思うのですが」

――景気の腰折れを防いだり、所得の低い層の生活を守るということをやりながら、そうしたアンバランスを是正するためには、どういう政策を取ればいいのか。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「本来は価格を調整するのではなく、価格が上がると当然消費が減ってきて、そこで需給が緩むと言いますか、それは価格が下がる要因になるわけです。価格が上がってしまうと生活が大変なので、生活をサポートする政策を打つということで、一般的に言うと減税が効くのではないかと思います。そうでない場合には困窮世帯に対する補助金と同じやり方を出すということ。あまり業者とか特定の業界にお金を入れるというのは賢いやり方ではないのではないかなと思います」

(BS-TBS『Bizスクエア』 3月4日放送より)