東京23区の消費者物価指数は伸び率が急上昇 中小企業の6割が賃上げ予定

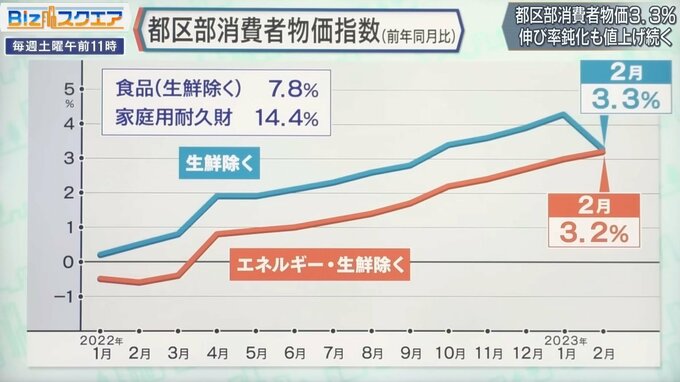

3月3日に発表された東京都区部の消費者物価指数は、生鮮食品を除く数字では、2月は前年同月比で3.3%の上昇だった。12か月連続で伸び率が拡大してきた。13か月ぶりに伸び率が縮小になったということで、見出しとしては、伸び率鈍化ということになる。これは電気代とガス代に政府の補助金が出るようになったことが大きいが、エネルギーと生鮮食品を除いたいわゆるコアコアという数字で見ると、1月の3.0%から3.2%へと上昇率が拡大している。コアコア指数は2%に乗ったのが2022年秋で、1月に3%に乗り、2月には3.2%になった。ここに来て伸び率が急激に拡大している。

――日銀はコアコアで2%に行かないから物価の上昇はエネルギー、食料の値上げにより一時的なものだと言っていたのだが、内訳を見ると生鮮を除く食品が7.8%で、スーパーで毎日買っている人は3%、4%よりもっと上昇していると感じている。家庭用の耐久材、冷蔵庫や洗濯機などは14.4%も上昇しており、実感としては物価上昇は強まっている。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「値上がりするものがどんどん増えて幅が広がっている感じがします。最近は外食の料金もすごく上がっています。3.3というのは庶民感覚から言うとそんなものではないだろうということだと思います」

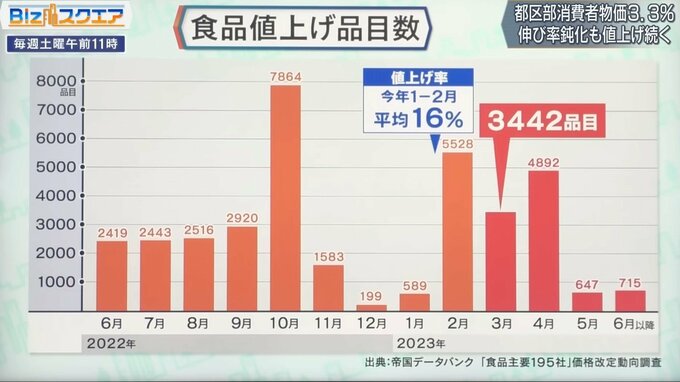

主要食品メーカーによる値上げは、3月は3442品目、4月は4892品目となっている。1月、2月の1回あたりの平均値上げ率は16%となっている。

――2022年10月は値上げのラッシュだと言っていたが、この2、3、4月はもっとラッシュになっている。しかも値上がり率が16%だ。今値上げしているものは一度に2桁など、かなり思い切って値上げしてきているものもある。価格転嫁できるという感じを企業側は深めてきているのか。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「世の中全体のムードが変わってきて、上げても消費が大きく減るとことにはならないと。売り上げも落ちないから逆に言うと値上げができると。どうも値上げの連鎖の領域に入り始めたのではないかなという感じがします」

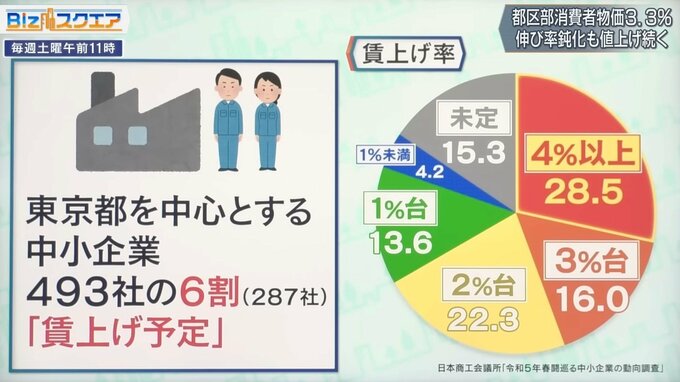

賃上げの動きも中小企業に広がってきている。東京都を中心とした中小企業493社のうち、約6割に当たる287社が賃上げを予定していると回答した。その287社のうち、物価上昇率の4%を上回る賃上げを予定している企業は28.5%となっている。

――中小企業はなかなか価格転嫁ができないので賃上げは難しいというのが当初の言い方だったが。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「中小企業のトップに聞くと、これだけ賃上げムードになっているので、さすがに今賃上げしないわけにいかないというのは現実だと思います。収益が上がってそれを分配しているという形になっているかというとそうではなく、むしろ賃上げした分がこれから価格に転嫁されて物価上昇になる。物価が2%ぐらいで安定しているところで賃上げがされるのと違い、賃上げすることがまた物価上昇につながるという想定していない悪循環なのか」

――まさにそれこそが物価上がり賃金が上がり、それがまた物価を上げるということにつながるということが、日本経済が10年間目指してきた物価と賃金の好循環ということだ。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「物価上昇率の問題だと思うのです。一応2%で安定させるというのが目的だったはずなので、それが4%、5%とどんどん上がっていくとなるとちょっと話が変わってくるのかなと思います」

――連合によると、傘下の組合の今年の賃上げ要求は今平均で4.49%で、何十年ぶりかの高さになっている。賃上げが今年は進み、今価格転換が全部できているわけではないので、賃上げ分も含めてさらに転嫁の動きが出てくるのではないか。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏

「企業収益にプラスになってくればまた再成長路線に入っていくということですね」