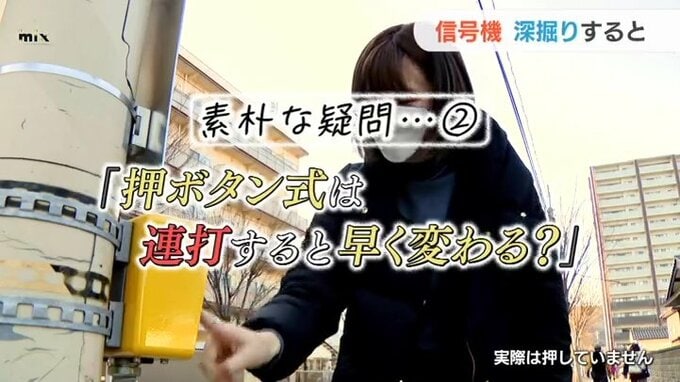

押しボタン連打すると早く変わる?

素朴な疑問その2、「押ボタン式はボタンを連打すると早く変わる」。このうわさは?

永野さん

「何回押しても信号を待つ時間は変わりません。何回も押されると故障の原因になりますので、1回だけにしていただければと思います」

これはうそ!1回押しても10回押しても待ち時間は同じです。心穏やかに待ちましょう。

感応式信号機、反応してる?

続いては感応式信号機についてのナゾ。県内にある感応式信号機は交通量の多い道路が基本、青。交差する交通量の少ない道路に車が来ると、感知器が作動して、そちらが青になります。「これ反応してる?」そんな心配から、ちょっと車を動かしてみた経験、ありませんか?

永野さん

「停止線からちょっと離れた位置に停止すると、感知しないことがあります」

感知器は停止線に近い、車線の真ん中についています。バイクや人間など、道路の端を通るものは認識しないものも多いため、2輪車用の押しボタンを押して存在をアピールする必要があります。

車を感知してから決められた秒数がたつと色が変わるよう設定されているので、待っているのが1台でも数台でも色が変わるまでの時間は変わりません。停止線の近くで止まっていればきちんと感知されているので、心配してむやみに車を動かさないで下さいね。

山口県内唯一!“踏切信号”

みなさん、この信号機を見たことありますか?山口県内に唯一ある踏切信号です。

JR新山口駅近くに設置されていて、ここでは踏切の前で一時停止する必要がありません。ではなぜ、ここにだけあるのか?よく見ると、この道には信号機が連続して設置されています。前の信号が赤になり車が渋滞してくると…踏切信号も赤に変わります。このあたりは交通量が多いため、踏切の中で車が立往生しないよう、前後の信号と連動するように設定されているんです。

レア信号機、一灯点滅式

こちらもちょっとレアな存在、「一灯点滅式」。黄色の点滅側が優先道路で「注意して進め」。赤の点滅側は一時停止しなければなりません。この方式、実は、姿を消しつつあるそうです。tys近くの交差点にもあったのですが、今年1月、撤去作業が行われました。

永野さん

「信号機の設置位置がどうしても高い位置にありますので、ドライバーが見落とす場合もあります。今、同じ規制効果のある一時停止の標識のほうに変更を進めています」

この一灯点滅式は福岡県が発祥の信号機で、多くが西日本に設置されているそうです。地域によっては「見たことがない」という人も多いそう。ルールが分かりにくいことや、一時停止標識の性能が上がり、夜間や遠くからでも見やすくなったことなどから撤去が進められています。

時代の変化にあわせて進化を続ける信号機。

初代…電球型

2代目…LED型(平成15年~)

3代目…フラット型(LEDで薄く)

私たちが今よく目にするのはLED型とフラット型。県内のおよそ80パーセントを占めていて遠くからでも見やすく、維持費も安いそうです。

県警では定期的に交通量や現地の調査を行い、信号機の必要性や時間の設定などを見直しています。

永野さん

「信号がないと車がスムーズに通行できない、事故の原因になるということがあるので、交通の円滑化のために信号機を設置しています。信号機をよく見て、交通ルールを守り、交通事故防止をお願いしたいと思います」

日常の風景に溶け込んだ信号機。何気なく立っているように見えて車が、歩行者がスムーズに移動するための考え抜かれた工夫が満載でした。