料理の残量をAIで解析 補充に最適なタイミングなどをレストランへ通知

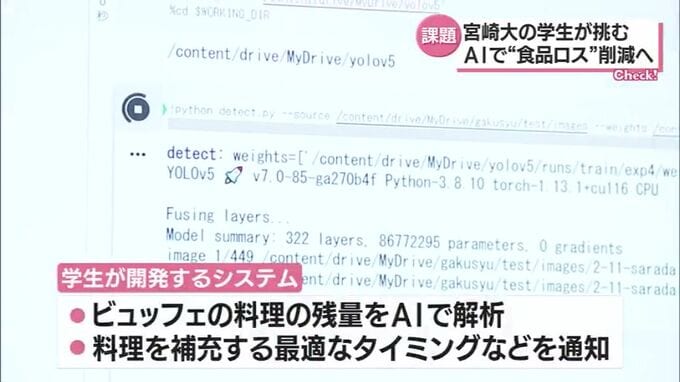

カメラで撮影した料理の画像データは、大学の研究室で開発しているAI、人工知能のプログラムに読み込ませます。

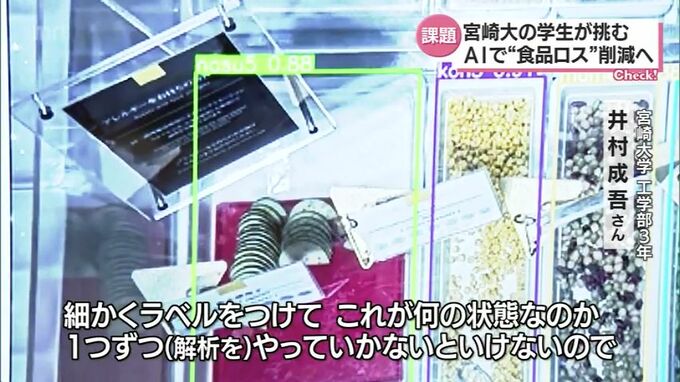

学生たちは、ビュッフェの料理の残量をAIで解析し、料理を補充する最適なタイミングなどをレストランのスタッフへ通知するシステムの開発を進めています。

(宮崎大学工学部3年 井村成吾さん)

「細かくこういうふうにラベルをつけて、これが何の状態なのか1つずつ(解析を)やっていかないといけないので、すごく手間がかかってしまうのが、すごく大変だなというところですね」

(宮崎大学工学教育研究部 田村宏樹教授)

「今回の学生さんと企業で一緒に開発してもらうものがデータを取るというところと、それをAIで解析していって色んな予測ができるようになれば、企業の無駄なお金がなくなるし、働きやすい環境も提供できる」

企業とも連携 寄せられる期待

宮崎大学は去年10月、宮崎市のIT企業「デンサン」と連携協定を締結。これをきっかけにデジタル技術を活用した企業の課題解決に取り組んでいます。

(デンサン企画営業部 室園 渉さん)

「弊社としても、先端の技術を一緒に考えながら、社会的な取り組みに対してアプローチができればと考えている」

また、この日、学生たちは、レストランを運営するフェニックスリゾートの社員から講義を受け、現場が抱える食品ロスの課題について理解を深めました。

(フェニックスリゾート・サステナブル推進課 田中千鶴課長)

「私たちだけでは解決できない問題が沢山あり、そこで新しい技術や知恵を出し合って解決していくところに非常に期待している」

最先端技術を駆使して解決の一手を探る

食べ物が無駄になるだけでなく地球環境にも悪影響を与えるなど大きな課題となっている食品ロス。学生たちが最先端の技術を駆使して解決の一手を探ります。

(宮崎大学工学部3年 井村成吾さん)

「自分たちが映像を見ることで本当に必要な(料理の)量を見極められると感じているので、食品ロスにつなげていけたらと」

(宮崎大学工学部3年 中島 陸さん)

「今インターンでしているような機械での数値によって食料の買いすぎを減らして、少しでも未来のためにつなげられるようになればいいと思った」

(スタジオ)

消費者の心理からすると、ビュッフェだけでなく店舗の陳列棚に豊富に商品が並んでいて購買意欲が湧くとも言われています。

その意識が変わらないと、せっかくAIが分析しても・・・という部分があるかもしれません。

私たちの意識とAIの分析のバランスをとりながらということですが、例えば、ビュッフェならば、食べる私たちも料理を取りすぎて残してしまうということを無くすなど、できることを実行していかなければなりません。

※MRTテレビ「Check!」3月1日(水)放送分から