フードテックへの投資規模が小さい日本。制度やルール作りもこれから

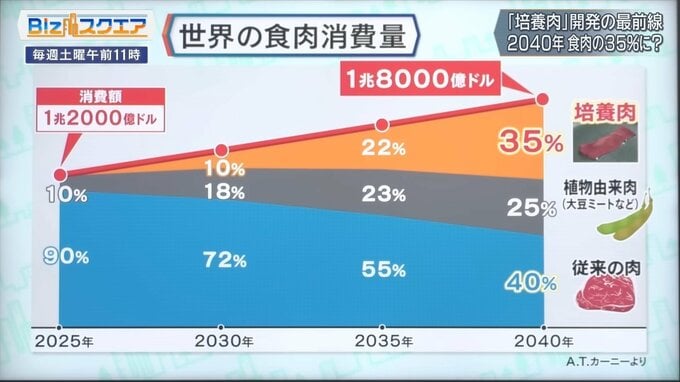

現在、従来の肉に対して植物由来のミートがある。25年にはそれが10%ぐらいになるのではないかと言われている。どんどん時を経ると培養肉の比率も40年には35%にまでになり、今の肉は半分以下になるという予想もある。

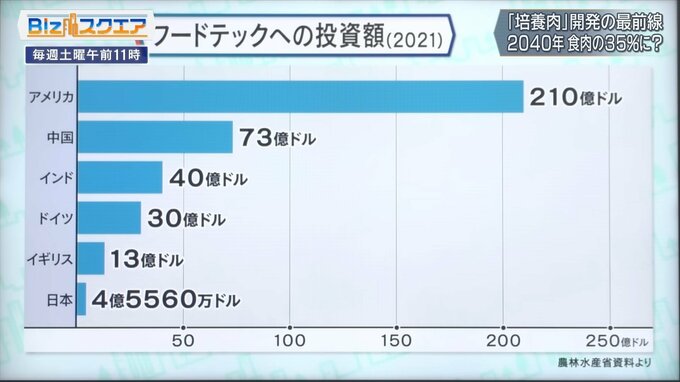

新しい分野への投資も活性化している。アメリカの210億ドル、日本円で2兆8000億円をはじめ各国が多くの投資をしているが、日本は4億5000万ドルとかなり少ない。

――新しいベンチャー部門あるいは成長が見込まれる部門への日本の投資は、半導体もEVバッテリーもあるいはロボットやAIもそうかもしれないが、投資マネーが回っていかないのはなぜか。

細川昌彦氏:

これはフードテックだけではなく、スタートアップ企業に対する投資資金、リスクマネーが入っていかないとう構造的問題がある。岸田内閣もそこのテコ入れをやろうとしています。同時に大企業もこういうベンチャー企業をどう買収していって自分たちの事業に取り込んでいくかというダイナミックさがかけているかなと思います。

――日本の既存の大企業はこういうところへの感度が高くない、あるいはリスクを取らない部分があるということか。

細川昌彦氏:

社内の人材も含めて新しいものにチャレンジしていくという仕掛けが足らないのではないかなと思います。

――シンガポールではすでに店舗がある一方、日本では取材した我々も規制上まだ食べてはいけないというようなことがある。制度やルール作りも進んでやっていかなければいけない。

細川昌彦氏:

ルール作りには技術と企業がなければいけない。シンガポールは小国ですから、昔から自分たちの国が生存するために必要不可欠ということで水ビジネス。もう一つは食料でもバイオ産業などの分野に集中投下していく国家の意思が明確です。

食料安全保障にも目配せしていかなければいけない時代に入っている。

(BS-TBS『Bizスクエア』 2月25日放送より)