環境問題などを理由に大豆ミートなど植物性の代替肉の市場が拡大しているが、今注目されているのが動物の細胞から作られる「培養肉」だ。味や食感は一体どこまで再現できるものなのか。培養肉の最前線を取材した。

「ミシュラン一つ星店×再生医療企業」、「日清食品HD×東京大学」で培養肉開発

培養肉とは鳥や牛などから取り出した少量の細胞を栄養成分が入った培養液で増殖し、肉の形にしたものだ。動物の細胞を使うことで本来の肉の食感や味に近づけることができるという。

大阪市内にある日本料理店「雲鶴」はミシュランガイドで9年連続一つ星を獲得する有名店だ。

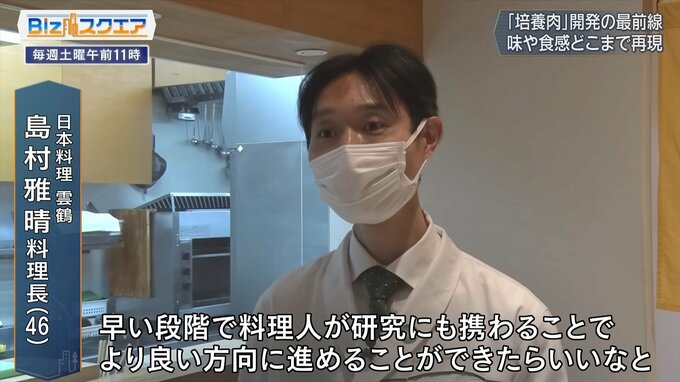

料理長の島村雅晴氏は3年前、再生医療の企業とベンチャーを立ち上げ、培養肉の研究開発を始め、店の3階に研究室を作った。

ニワトリの細胞は約1か月半で最大5センチ角、厚さ1,2ミリの肉になるという。

日本料理「雲鶴」 島村雅晴料理長:

まだまだこれからの技術ですが、逆に言うとこれからの技術だからこそ、早い段階で料理人が研究にも携わることで、より良い方向に進めることができたらいいなと思って参加しています。

国内ではまだ食品分野の新しい技術を巡る国の安全基準が整備されていないため、研究者など限られた人しか食べることができない。実際どんな味がするのか。

日本料理「雲鶴」 島村雅晴料理長:

結構クリアな味です。焼いた時は鶏肉を焼いているような香ばしい香りがします。雑味のないクリアな香り、味です。

培養肉の研究は大手食品企業でも急ピッチで進んでいる。日清食品ホールディングスは東京大学の研究グループと共同でステーキ肉のような塊の培養肉の開発を目指している。現在は厚さ1mm、6.5×2cm程度の培養肉の開発に成功しているが、これをさらに大きくするための技術開発も進めると言う。

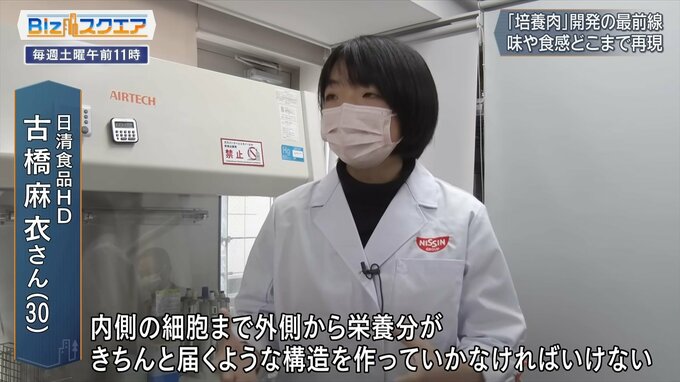

日清食品HD 古橋麻衣氏:

内側の細胞まで外側から栄養分がきちんと届くような構造を作っていかなければいけません。そういう技術開発が一番の課題かなと思っています。

日清食品ホールディングスは2025年の3月までに厚さ2センチ、7×7センチで約100gのステーキ肉を目指すとしている。

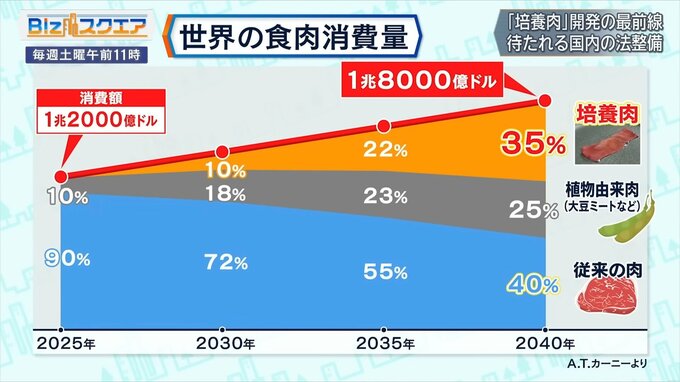

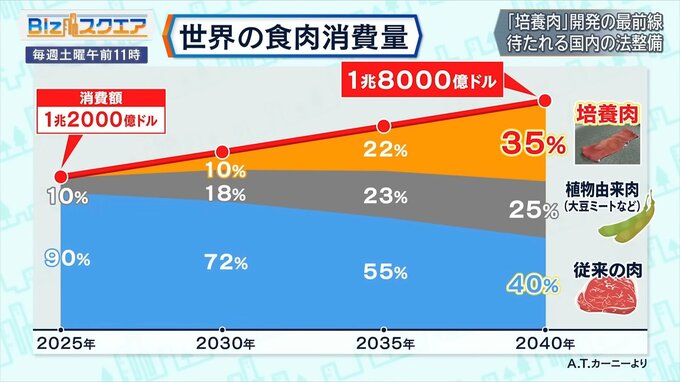

畜産業は今、必要とされる水や餌の多さ、さらに牛が排出するメタンガスなど環境負荷が取り沙汰されている。アメリカの大手コンサルティング会社は、2040年には世界の食肉消費量の35%を培養肉が占めるという試算を発表している。

岸田文雄首相は2月22日、「細胞性食品を含め、食品分野の新しい技術を活用したフードテックは世界の食料需要の増大に対応した持続可能な食料供給の実現などの観点から、重要な技術であると認識しています」と述べた。日本でも政府や企業、大学を挙げてのフードテック、食の最先端技術のルール作りの動きが活発化している。