岡山県倉敷市の大原美術館に所蔵されている数々の名画を収集したことで知られる、画家・児島虎次郎ですが、実は絵画だけでなく「ある海外文化」を、日本に約100年以上も前に持ち込んだ可能性があることが分かりました。

近年「ととのう」という流行語とともに、ブームを巻き起こしているあの健康施設です。

それは「日本最古のサウナ」かも。。。

(児島塊太郎さん)「家にあるサウナの、言わば“はしり”になるのかなと。100年前にもそういうことを考えて作ったのかなっていうね」

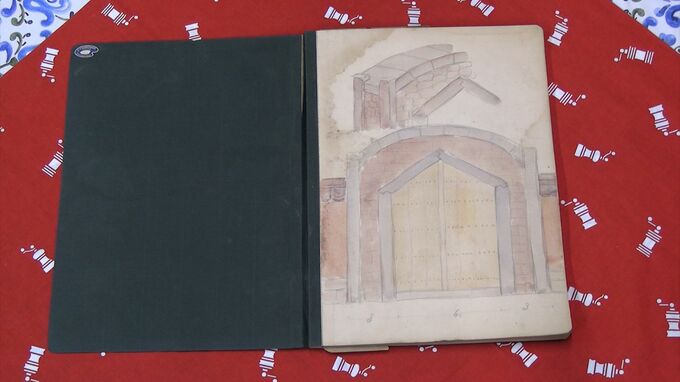

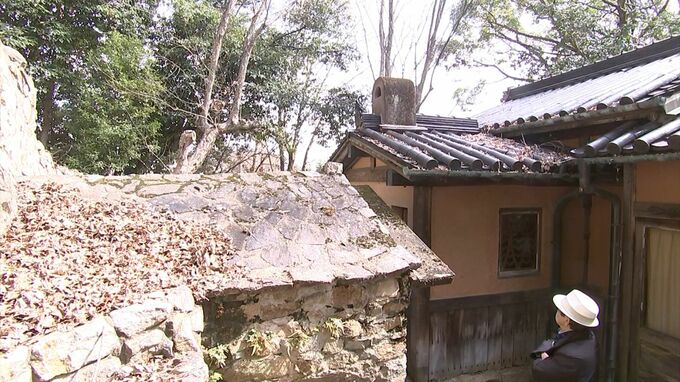

倉敷市酒津にある「無為堂(むいどう)」です。画家の児島虎次郎が晩年を過ごしたこの住居のそばにあるのが、およそ100年前に作られたという石造りの建物です。

「サウナが日本で普及したのは東京オリンピックの頃」と言われていて、もしこれがサウナであれば、40年も早く倉敷にサウナがあったことになります。

(児島塊太郎さん)「おじさんなんかは『サウナがあったらしいよ』という話はしていたからね。で、今回絵図が見つかって、このサウナの名前も見つかったので、サウナに使っていたものだろうと」

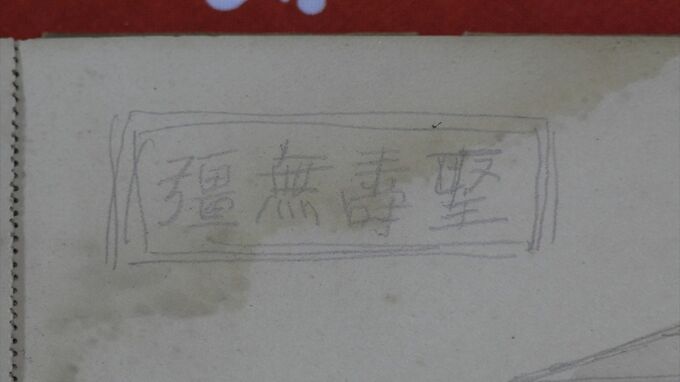

その名は「聖壽無彊」。。。どう読むの?どういう意味??

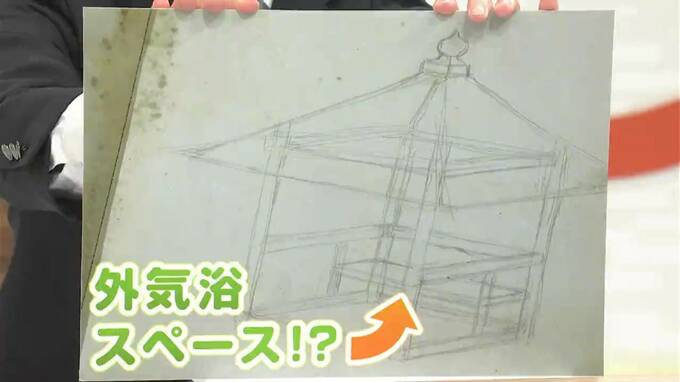

昨年末、児島虎次郎の孫で陶芸家の児島塊太郎さんが、あるデザイン画を発見しました。「石造り」と「レンガ造り」の2種類のデザインで、ひとつには「健康長寿を意味する言葉」が記されていたのです。

(児島塊太郎さん)「2つデザイン案を作っていたんだろうと思うんですけどね。四角いのとアーチ形のとね。このサウナの名前が『聖壽無彊(せいじゅむきょう)』と...“永遠の命”という意味もあるそうです」

実業家・大原孫三郎の依頼で名画を集め、大原美術館の礎を築いた虎次郎。「海外を巡っていた際にサウナを知ったのでは」と塊太郎さんはみています。

(児島塊太郎さん)「健康ですね、健康のためでもこの建物(無為堂)が、もともと虎次郎が喘息気味だったので、大原孫三郎さんが『健康にいい建物を建ててやろう』と言って」

倉敷からサウナブームが始まっていた。。。かも?

壁画制作による疲労のため、わずか47歳で亡くなった虎次郎。もし長生きをし、サウナを楽しんだのであれば、倉敷からサウナ文化が広まっていた可能性もあります。

(児島塊太郎さん)「ちゃんと健康を取り戻して、これ(サウナ)もこの家も利用するんであれば、多分あの当時の政財界、それからアーティストたち、絵描きさんたちも、多分ここでワイワイとサウナを楽しんで長生きしたと思うのですけれど、そうなっていれば」

100年前、倉敷につくられたこの石造りの建物が「日本のサウナ文化のルーツ」なのかもしれません。

(スタジオ)

サウナとは、基本的にフィンランドの「乾式」のものが定義されていて、児島虎次郎のサウナが「乾式」であったかは不明です。

しかし、「横に通気口がある構造」は、現在の屋外サウナと似ています。2つのデザイン画とともに、外気浴用と思われる東屋のような建物のデザイン画も見つかっているそうです。