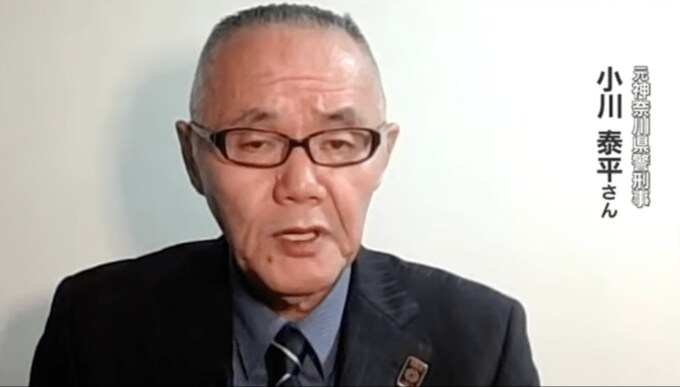

元神奈川県警刑事・小川泰平さんは、「むやみやたらに電話番号を回してかかった電話に話すのではなくて、北海道札幌市●●区の▲▲丁目の誰かということがわかっていて電話をしている。在宅確認、まず家に在宅しているかどうかを確認するための電話の要素が非常に強いのかなと思います」と話します。

2月、フィリピンの収容施設から送還され逮捕された、道内にゆかりの深い4人の中に、指示役がいたとみられる広域強盗事件でも、被害者の自宅に「アポ電」が入れられていたとみられます。

こうした「アポ電」に、どう対処すればいいのか?

元神奈川県警刑事・小川泰平さんは、「以前『かけ子』(電話をかけてだます役)をやっていて実際に逮捕をされ、刑務所に約3年入って出所した者にインタビューしたことがある」といいます。

犯罪者側の心理から導くと、有効なのは、「留守番電話」だと指摘します。

「1人が1日100件以上電話する、もう流れ作業のように電話をしていくらしい。名簿を見ながら、その中でも1日1件でも、これ言い方悪いんですが、引っかかれば上出来らしいんです。いちばん面倒くさいのは、留守番電話になっている場合。『留守番電話になっていたら電話切るんですよ』と、実際に『かけ子』で捕まった者から聞いた話です」

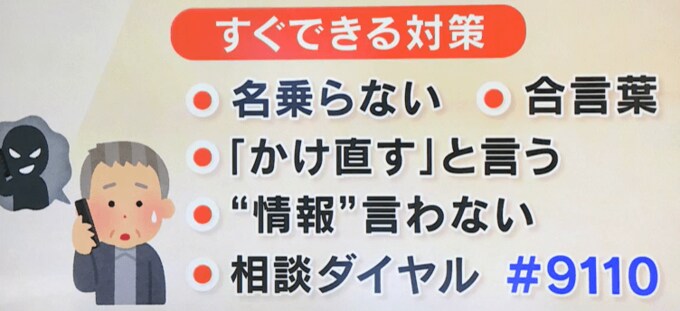

ほかにもすぐできる対策を聞きました。

・自分から名乗らない

・合言葉を家族と決めておく

・電話をかけ直すと言う、相手のペースに乗らないことが大事

・在宅、留守に関する情報を言わない

警察は、「アポ電」は強盗や特殊詐欺の予兆の可能性があるとして、不審な電話を受けたら警察相談電話「#9110」に相談するように呼びかけています。