「喉」の化石で何が分かる?

突然ですが、恐竜と言えばどんな鳴き声を思い浮かべますか?

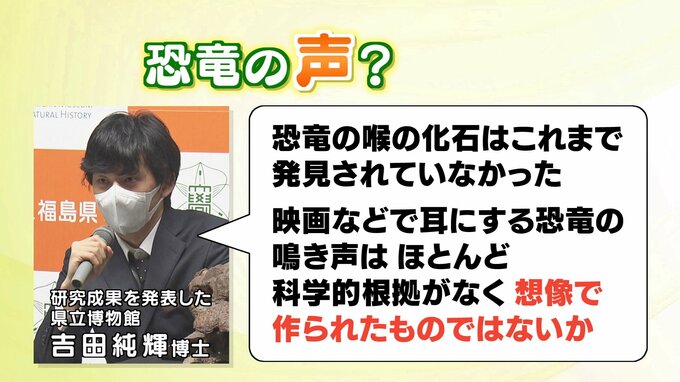

県立博物館の学芸員の吉田さんによると、恐竜の喉の化石はこれまで発見されていなかったので、研究者の間では、映画などで耳にする恐竜の声はほとんど科学的根拠がなく「想像で作られたもの」で、実際に鳴いていたかはわかっていなかったんです。

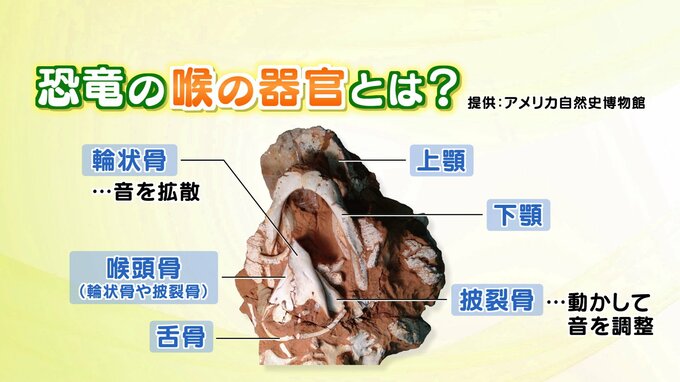

そして今回、体長3メートルから4メートルほどとされる恐竜「ピナコサウルス」の化石から世界で初めて発見されたのが、発声や呼吸に必要な「喉頭(こうとう)」といわれる喉の器官です。

これは頭の部分を下から見たものですが、喉の器官にある喉頭骨(こうとうこつ)といわれる骨が見つかっていて、この骨はラッパの音が出る部分のように音を拡散する輪状骨(りんじょうこつ)や、動かして音を調整する披裂骨(ひれつこつ)で構成されています。

この恐竜の喉は、現在の鳥類に似た特徴があるため、恐竜も鳥類と同じように多彩な音声を発してコミュニケーションを図っていた可能性があるということです。

これは恐竜の音声がどう進化してきたのかを紐解く大きな一歩になったと言えますが、いまのところ声のピッチやリズムなど細かい性質はわかっていないということです。

世代を超えて人気がある恐竜ですから、研究が進むことを期待したいですね。