沖縄への観光客が1000万人を超えていた2019年、このうち約200万人は台湾・中国など中華圏からの観光客でした。

観光業が回復へと向かう中今後、中華圏から多くの観光客が戻ってくることが予想されています。

こうしたなか、新たな受け入れ態勢をつくる取り組みが始まっています。

沖縄の歴史を中国語で、その必要性は

中国語が飛び交う観光バス。今月4日、中国語を話すおよそ30人が乗り込んだこのバスが、浦添市・那覇市内を回りました。普通の団体ツアーのように見えますが、乗っている人の21人のうちガイド役は10人もいます。

このバスは、中国語のツアーガイドを育成するための『モニターツアー』です。一行が最初に訪れたのは、浦添市美術館です。

学芸員「琉球漆器は『おもてなし』という意味で、国を代表する美術品でした。今日は常設展示室の私どものコレクションの紹介をさせていただきます」

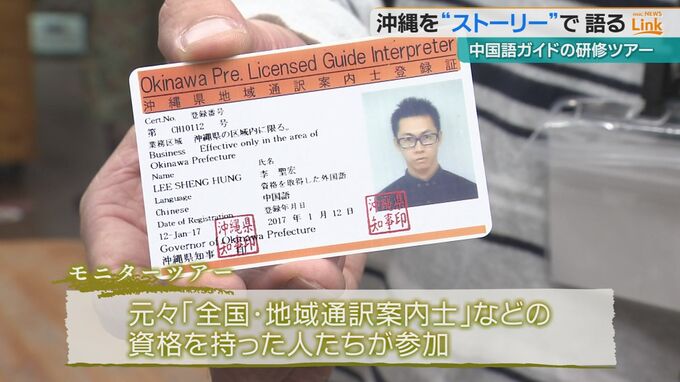

ガイドとして参加しているのは、学生や企業経営者など様々ですが、元々『通訳案内士』などの資格を持った人たち。しかし今回、改めて研修を受けているのには理由があります。ガイドたちは、沖縄の歴史や風土を学ぶだけでなく、見て回る工芸品や歴史遺産を関連付け、ストーリーとして語ることを目指して学びます。

どういうことかというとー

学芸員「漆器を作って日本に供給する。唐物によく似たような漆器を作るという伝統があります」

琉球王国の時代、漆器が珍重され、贈答品として日本に輸出された歴史があったことを学びます。

その後、13世紀の中山国時代に築かれた王家の墓『浦添ようどれ』へ移動。

学芸員「浦添ようどれというお墓がありますね。その(漆器の)古いものがこの中から出てきておりまして一番古い漆器の資料は浦添から出ている」

琉球漆器という工芸品と、琉球王国初期の陵墓「浦添ようどれ」が結びつき、琉球が豊かに繁栄した歴史への想像がめぐります。またガイドたちは、浦添ようどれ一帯が、沖縄戦の激戦地だったことにも触れました。

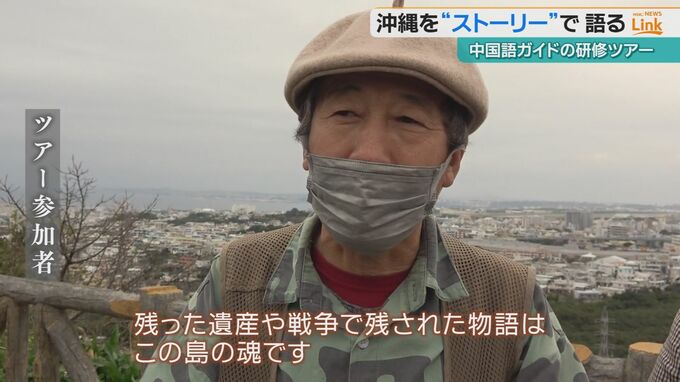

島の暗い歴史も学んだ、北京からの参加者はー

実際の観光客「この時代、歴史文化を伝承することがとても重要で、残った遺産、戦争で残された物語はこの島の魂です」