トルコ南部で2月6日に発生した地震による被害が広がっています。隣国のシリアも含めて、死者は1万5000人を超えました。

愛知県のトルコ出身の方々も胸を痛めています。一体なぜ、これほどまでの被害になったのでしょうか。専門家の分析も聞きました。

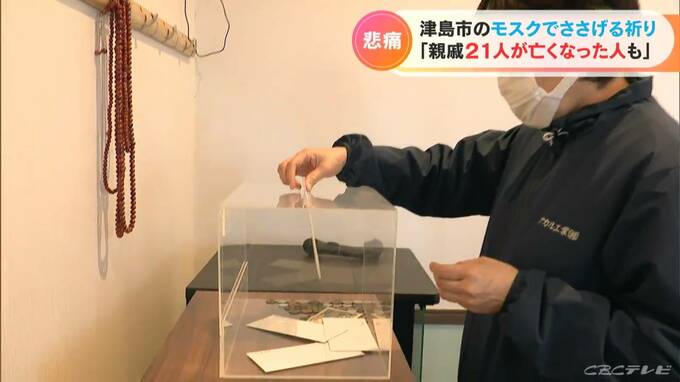

母国での地震について、8日、愛知県津島市のモスクの代表で、近くで会社を経営するトルコ出身の男性に聞くと…。

(津島アヤソフィヤジャーミィ代表 セイタリオル・レカビさん)

「(従業員の1人は)親戚が21人亡くなっている。家が全部つぶれている」

モスクにはトルコの被災者を支援するため募金に訪れる人もいました。

(津島アヤソフィヤジャーミィ代表 セイタリオル・レカビさん)

「これ以上は誰も死なないように助けられるように、お祈りをしている」

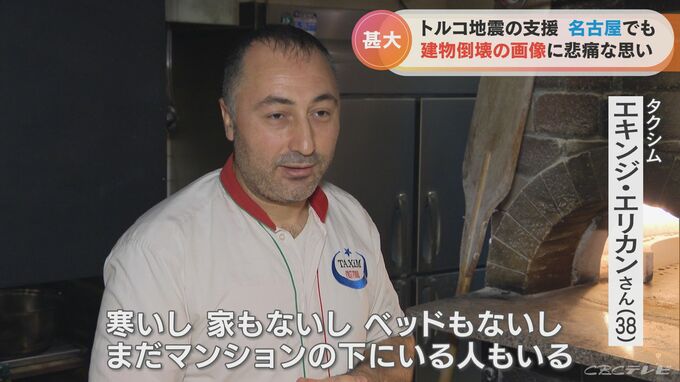

こちらは日本に来て16年、名古屋市東区で料理店「タクシム」を営む男性。

(エキンジ・エリカンさん)

「心が痛くて。寒いし家もないしベッドもないし、まだマンションの下にいる人もいる」

店では売り上げの一部をトルコへ寄付することを決めました。深刻な被害が出た南部のカフラマンマラシュの知り合いから男性の元に届いた画像からは建物が崩れた様子がわかります。

(エキンジ・エリカンさん)

「道が全部壊れているから、他の町から手伝いが行かない、トラックとか重機とか

」

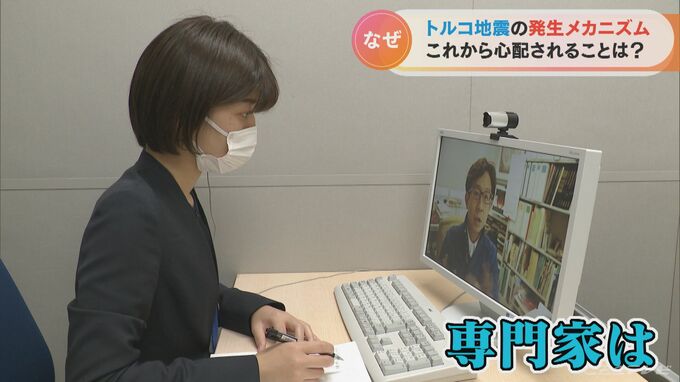

一体なぜ、今回の地震は起きたのか、専門家は…。

(名古屋大学 地震火山研究センター 田所敬一准教授)

「複数の断層が入り組んでいる複雑な場所。『東アナトリア断層』、今回この断層が動き地震が起こった」

では、なぜ被害は拡大したのでしょうか。

(名古屋大学 地震火山研究センター 田所敬一准教授)

「中空のレンガを積み重ねて壁にしている建物が多い。全然耐震性がないということがわかる」

そして、今後考えられることは?

(名古屋大学 地震火山研究センター 田所敬一准教授)

「さらに新たな断層が動いて、同じ規模の地震が起こる可能性も。マグニチュードが小さい地震でも、新たな建物被害は注意した方が良い」