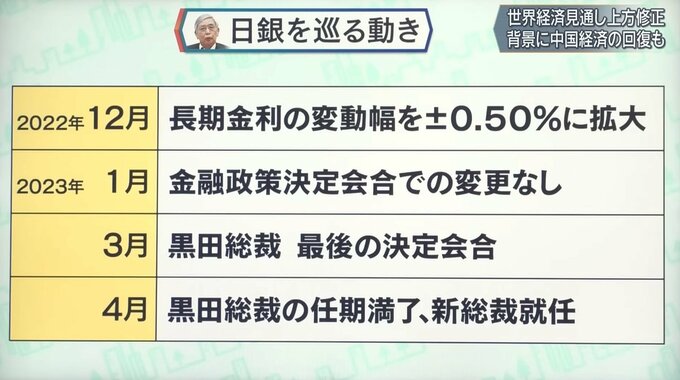

転機を迎える日本の金融政策 フォワードガイダンスを含め分かりやすい枠組みが必要

日本の金融政策もいよいよ転機を迎える時期に入った。2022年12月に日本銀行が長期金利の変動幅を0.5%に拡大するという突然の政策変更を行った。23年1月は基本的には現状維持だった。3月に黒田東彦総裁最後の決定会合があり、4月には黒田総裁の任期が満了し、新しい総裁が就任する。

ーーこのターニングポイントで一体日銀は何をすべきなのか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

小手先のことではなく、日本銀行はこの10年間に大きく政策も変えてきています。量をターゲットにする政策から金利ターゲットに変わっていますし、それ以外にいろいろな政策を積み重ねてきた結果、かなり複雑になっているわけです。新しい総裁のもとで1回全体的に見直して、分かりやすい金融政策の枠組みに変えることが重要です。その中で柔軟化ということがあると思います。今までやってきたような小手先で変動幅をどうするという話ではなく、全体的にみんなに分かりやすい内容に変えていくことが重要だと思います。

ーー2%目標というのは維持すべきだと思うか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

私は賛同していますが、2%を短期から長期に変えたからといって枠組みが変わるわけではありません。どこの中央銀行も2%に責任を持っていますから。そういうことを含めて2%を入れるにしても日本のインフレ構造がどうなのか、日本の中立金利がどうなのか、そういった分析を踏まえた上で全体を分かりやすくすることが大事だと思います。

ーーまず10年間の異次元緩和の検証をやるべきだということか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

そう思います。批判するということではなく、いろいろな意味で複雑になって国際市場に歪みもあるわけですから、そういったことを含めて全体でフォワードガイダンス(中央銀行が将来の金融政策の方針を前もって表明する)なども含めて分かりやすくするということが大事だと思います。

ーーその上で長期金利をどうするのか、マイナス金利をどうするのか、ガイダンスをどうするのかというのをトータルで見直すと。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

大きな転換ではないと思います。日本の経済の実力を考えると、やはり金利が低いと思うので、金利を上げるような何か大変な出口というのは考えづらいと思います。その意味で大きく枠組みは変わるということではないですが、より皆さんに分かりやすい内容に変えていくことが必要です。

(BS-TBS『Bizスクエア』 2月4日放送より)