“落花生”をまくのは、青森県だけではない?どうやら、節分の豆といえば“大豆”ではなく、“落花生”という所はほかにもありそうです。民間の気象情報会社「ウェザーニューズ」が2022年の2月、全国の皆さんに「節分に何をまく?」と聞いた調査では、いずれもこのような結果に。

北海道・青森県を含む東北・それに信越の雪の多い地域と九州地方の鹿児島・宮崎は“落花生”と答えた人が多く、その他は“大豆”が多くなりました。

全国的にみると、“落花生”は少数派のようです。同じ東北の山形県は…子どもたちが手にしているのは青森と同じ落花生です。

一方、“大豆”が主流だという愛知県。寺での豆まきで参拝客に手渡されていたのは大豆です。

なぜ、このように落花生と大豆に分かれたのでしょう?「節分」は、豆をまいて邪鬼をはらった後に、年齢の数だけ豆を食べて1年の幸せを祈る行事で室町時代に中国から伝わったとされています。

日本落花生協会によると、当時、豆は大豆でしたが、落花生がいつ頃からまかれるようになったのかは明らかになっていません。ただ、国内で落花生の生産が拡大した1950年代に北海道でいち早く大豆から落花生へと替わっていったといいます。

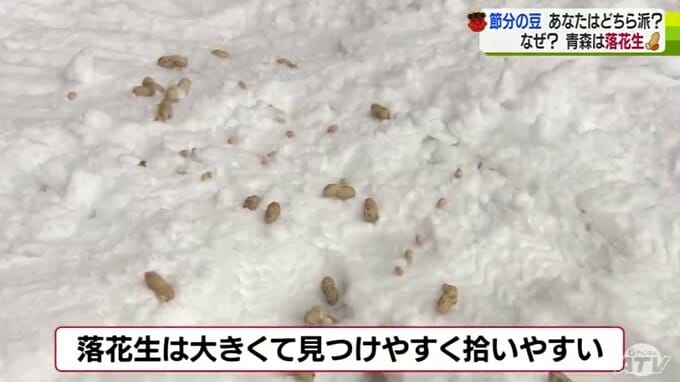

その理由として日本落花生協会は2つの点を上げています。1つは、見つけやすいこと。真っ白な雪の上にまいてみると大豆よりも大きいため確かに見つけやすい!

しかも、拾いやすいというメリットも。もう1つは、拾ったあとの衛生面です。豆まきをすると家の中では床に、外では雪や地面に落ちます。あとで食べることを考えると、殻に入った落花生の方が衛生的に思えます。

ことしの節分は、2月3日。皆さんは、落花生と大豆、どちらをまきますか?

※キャスター

大豆から落花生に替わった理由、合理的でした。落花生に切り替わったのが私たち2人の出身地である北海道というのは驚きでしたが、北海道の一部では大豆くらいの大きさのチョコレートをまくところもありまして、伝統行事も地域によって違いがあって興味深いなと感じました。